Parution ce mois-ci : Frédéric Thomas - Anticolonialisme(s) - Collection Alternatives Sud

Objet d’instrumentalisations, soumis à une mémoire désaccordée, l’anticolonialisme connut son point d’incandescence au mitan du siècle dernier. S’il croise les théories décoloniales et anti-impérialistes, c’est à partir d’un autre ancrage dans l’histoire et dans l’espace social, qui invite à se décentrer de l’État-nation et du narratif identitaire. Son actualité tient à l’inachèvement de la décolonisation et à la pertinence des espoirs qu’il nourrit.

Objet d’instrumentalisations, soumis à une mémoire désaccordée, l’anticolonialisme connut son point d’incandescence au mitan du siècle dernier. S’il croise les théories décoloniales et anti-impérialistes, c’est à partir d’un autre ancrage dans l’histoire et dans l’espace social, qui invite à se décentrer de l’État-nation et du narratif identitaire. Son actualité tient à l’inachèvement de la décolonisation et à la pertinence des espoirs qu’il nourrit.Le 20 juin 2022, une dent de Patrice Lumumba était restituée par la Belgique à la République démocratique du Congo (RDC). L’ancien premier ministre congolais fut assassiné, le 17 janvier 1961, par les autorités congolaises de concert avec des responsables belges. Son corps, démembré, fut dissous dans l’acide. Un policier belge, qui participait à l’opération, lui avait arraché des dents et découpé deux doigts, en guise de trophée.

La restitution constituait-elle une opportunité, non de tourner la page, mais d’analyser à nouveaux frais la situation actuelle, qui est aussi le résultat du passé colonial ? Las, ce fut, du côté d’un pouvoir congolais régulièrement secoué par des affaires de corruption, l’occasion de tractations opportunistes, tentant de capter une part du prestige de l’icône anticolonialiste, qui avait affirmé qu’« entre la liberté et l’esclavage, il n’y a pas de compromis ! ». Du côté belge, la commission spéciale chargée « d’examiner le passé colonial de la Belgique et ses conséquences » devait, quelques mois plus tard, en aboutissant à un échec, enterrer – provisoirement – toute perspective d’excuses et de réparations.

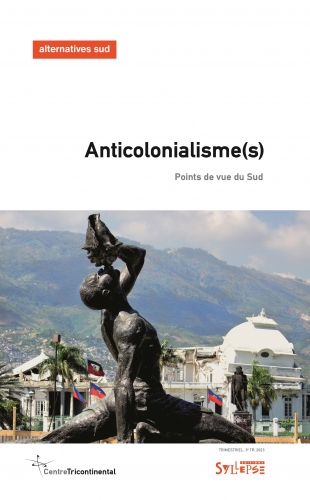

Le 7 avril 2023, à l’occasion du 220e anniversaire de sa mort, un hommage était rendu au Panthéon à Toussaint Louverture, ancien esclave devenu l’une des grandes figures de l’anticolonialisme. Reconnaissance – enfin – de la révolution haïtienne et des responsabilités de la France. Mais reconnaissance partielle et partiale, saturée de contradictions. Ainsi, Haïti était représenté par son ambassadeur, porte-parole d’un gouvernement illégitime, en voie de gangstérisation rapide, appelant la « communauté » internationale à intervenir militairement sur le territoire haïtien, pour prétendument lutter contre les gangs et, plus sûrement, assurer son pouvoir.

La France, elle, était représentée par le ministre de l’éducation Pap Ndiaye, auteur d’ouvrages sur la « condition noire » et disciple du président Macron, qui, malgré ses déclarations initiales, a très vite repris à son compte la logique de la « Françafrique » et du déni des responsabilités de l’État français quant à la dette imposée à Haïti, en 1825, pour dédommager les anciens colons. Pendant ce temps, la population haïtienne continuait à affronter, seule, la violence et l’impunité, entretenues par un gouvernement soutenu à bout de bras par Washington et Paris.

Aussi différents que soient ces deux cas, ils sont révélateurs des enjeux et antagonismes à l’œuvre, des tensions et décalages historiques et géographiques – entre le passé et le présent, entre les enjeux au Nord et au Sud –, ainsi que du brouillage des lectures. Décalages d’autant plus marqués que ces cérémonies font l’objet d’instrumentalisations divergentes de la part des autorités publiques, à des fins de (re)légitimation, et que la mémoire des luttes anticoloniales est fragmentée, désaccordée et disputée.

Anticolonialisme(s)

Cette livraison a pour titre « Anticolonialisme(s) » – avec un « s » entre parenthèses, qui renvoie à la multiplicité des luttes à l’encontre des sources et des formes variées de colonialismes – et non « décolonial », qui est dans l’air du temps. C’est aussi la distance entre les deux concepts – qui est également une distance avec l’histoire – que ce numéro d’Alternatives Sud entend interroger.

De même, sont éclairés la proximité et l’écart entre la notion d’anticolonialisme et celle d’anti-impérialisme. Cette dernière peut s’appuyer sur un corpus important, qui trouve ses racines, au début du siècle passé, dans le giron des écrits marxistes (Hilferding, Lénine, Luxemburg, etc.). Ces analyses ancrent la réflexion dans les mutations d’un capitalisme mondialisé. Mais leur filiation s’est en partie reconfigurée pour se focaliser sur la géopolitique, l’impérialisme étant davantage appréhendé désormais au prisme des relations internationales et centré sur le rôle dominant des États-Unis.

La focale est mise dans ces pages sur les résistances populaires et l’ancrage des conflits dans le temps long des combats anticoloniaux, qui connurent leur point d’orgue dans les années 1940-1970 ; de la proclamation de l’indépendance de l’Indonésie en 1945 à l’indépendance du Zimbabwe en 1980, en passant par la révolution cubaine de 1959, pour prendre quelques dates clés.

L’anticolonialisme se conjugue-t-il au passé ou son actualité se confond-elle avec l’opposition au projet impérial ? Quelle charge – mémorielle, mais aussi matérielle –, ce passé fait-il peser sur notre présent ? Et devons-nous passer de « l’anti » au « post » – pour postcolonialisme – ou l’échanger pour le décolonial, afin d’être en phase avec le discours contemporain ? Autant de questions qui traversent les onze articles réunis ici.

La majeure partie des discussions autour de l’(anti-)impérialisme, réactivées ces derniers mois par l’invasion de l’Ukraine, est fixée sur les rapports de force entre États sur la scène mondiale, attentive à l’ingérence continue des États-Unis et, depuis le début de ce siècle, à la montée en puissance des pays dits émergents, en général, et de la Chine, en particulier. Cette nouvelle reconfiguration géopolitique marque-t-elle la résurgence du mouvement des non-alignés et l’avènement d’un monde multipolaire ?

Si ce débat demeure largement limité aux contours des relations interétatiques, les pensées décoloniales, elles, développent une critique des conditions symboliques et intellectuelles d’une « colonialité des pouvoirs », intrinsèquement liée à la modernité occidentale et à l’eurocentrisme. D’où l’inflation des appels à décoloniser : la coopération, l’université, la langue, etc.

Interrogeant l’héritage et la permanence de la logique coloniale à partir d’horizons distincts, voire symétriques, ces deux perspectives semblent pourtant faire l’économie d’une réflexion plus développée sur les rapports conflictuels ou antagonistes entre les États du Sud et les populations qui leur sont assujetties et entre ces dernières et des catégories de personnes au Nord. Les rapports sociaux de race, la participation à une histoire commune du colonialisme – mais justement, jusqu’à quel point est-elle commune ? – et le racisme seraient déterminants. Plus en tous les cas que les ancrages sociaux et territoriaux (Thomas, 2023).

Au risque de la fétichisation de l’État d’un côté, répond celui de la fétichisation des identités de l’autre. Dès lors, la représentation des peuples du Sud – qu’elle soit le fait de leurs gouvernements ou de leurs « frères et sœurs » au Nord – paraît s’apparenter à un bloc homogène, débarrassé de dissonances et de conflits, faisant peu de cas de l’hybridation d’identités mobilisées de manière contradictoire par les divers acteurs et actrices. Par ailleurs, dans les deux cas, le capitalisme demeure quelque peu hors-champ. La focale est mise soit en amont, sur le « métarécit » occidental, soit en aval, sur la realpolitik. Enfin, l’histoire située des décolonisations et de leurs prolongements semble se dissoudre dans la systématicité de l’occidentalisation, moderniste et « blanche », ou de l’impérialisme états-unien.

Néocolonialisme

Au lendemain des indépendances, au fur et à mesure que le processus de décolonisation se confrontait aux manœuvres des anciennes puissances coloniales et à l’architecture asymétrique des échanges commerciaux, l’enjeu de la souveraineté économique allait s’affirmer avec toujours plus d’évidence. Et de frustration. De manière concomitante, la critique du néocolonialisme se développa. C’est en grande partie à cette source que puisent les articles de ce numéro.

Dans l’un de ses livres phares, L’Afrique doit s’unir (1963), le dirigeant ghanéen Kwame Nkrumah écrit que le néocolonialisme, « dernier stade de l’impérialisme », est « le plus grand danger que court actuellement l’Afrique » et que « son principal instrument est la balkanisation ». En conséquence, « les jeunes États africains ont besoin d’une nation forte et unie, capable d’exercer une autorité centrale ». D’où la défiance envers toute affirmation « catégorielle », régionale ou communautaire, perçue comme une façon d’affaiblir l’État-nation et toujours suspecte d’être manipulée en sous-main par les ex-puissances coloniales, afin de diviser pour régner.

Les deux voies principales qui ont été empruntées pour résister au néocolonialisme furent l’industrialisation et l’internationalisme. La première a cherché à arracher ces territoires à leur place subordonnée dans la division internationale du travail. Ils avaient été réduits à offrir des ressources naturelles et de la main-d’œuvre à bas prix pour la métropole. Les rares infrastructures mises en place pendant la période coloniale étaient tournées vers l’exportation, bénéficiant d’abord, sinon uniquement, à la puissance coloniale.

On chercha donc à créer un marché local, à tirer plus et mieux parti des matières premières, en tentant de les transformer sur place, à complexifier et à diversifier l’économie, en même temps qu’à former les travailleurs et travailleuses. Il fallait s’approprier le levier économique pour s’assurer une souveraineté réelle, ne pas échanger la dépendance contre une indépendance sans moyens, et échapper ainsi à la sujétion que la double configuration du marché international et des rapports Nord-Sud imposait.

Plutôt que de voir dans le projet modernisateur de l’industrialisation le simple marqueur de l’empreinte coloniale dont les dirigeant·es du Sud auraient été incapables de se défaire, il faut le comprendre comme la tentative de relever le double défi du développement et du recouvrement d’une liberté d’action véritable (Adesina, 2022). À soixante ans de distance, il est facile d’en relever l’échec, les fourvoiements, voire le mirage du concept même de développement. Encore faut-il reconnaître que celui-ci continue à avoir une résonnance dans nombre de pays du Sud, et ne pas passer à côté, quel que soit ses faiblesses et limites, de ce qui fut, selon les mots de Lumumba, « la lutte de tous les jours, (…) ardente et idéaliste ».

Enfin, contrairement à certains présupposés, la plupart des leaders « modernistes » du Sud luttaient également contre la domination culturelle des anciennes puissances coloniales. Ainsi, Thomas Sankara (1986) appelait à faire « d’abord la toilette de nos mentalités pour nous débarrasser des réflexes de néocolonisés ». Mais, ils associaient le plus souvent cette colonisation culturelle à certaines classes sociales (bourgeoisie et petite-bourgeoisie).

L’autre voie fut celle de l’internationalisme, centré sur le Sud : panarabisme, panafricanisme, Tricontinentale, etc. La conférence de Bandung en Indonésie, en 1955, marqua l’entrée sur la scène diplomatique mondiale des ex-pays colonisés et le début du mouvement des non-alignés, qui refusaient de s’affilier à l’un des deux blocs, Est ou Ouest. Se dessine, selon Mohammed Bedjaoui, alors conseiller juridique du Front de libération nationale (FLN) algérien, « un concept géopolitique fondé à la fois sur l’appartenance à une aire géographique, l’hémisphère Sud, à une période historique, la colonisation, et à une situation économique, le sous-développement » (cité dans Blanc, 2022). Mais, cette triple conjonction n’effaçait ni l’hétérogénéité, ni les intérêts divergents ni, enfin, les évolutions dissemblables.

La conférence de Bandung fut avant tout « une affaire d’États en général, et d’États asiatiques et moyen-orientaux en particulier » (l’Afrique n’étant représentée que par cinq pays). Elle représenta moins une stratégie commune qu’un choc symbolique et un coup médiatique, les pays participants s’accordant davantage sur ce à quoi ils s’opposaient : la colonisation, l’ingérence et la dépendance.

La Guerre froide – qui fut souvent « chaude » au Sud – restreignait les contours du non-alignement. De plus, la balance penchait en faveur du monde communiste, qui soutenait le mouvement de décolonisation. Mais l’alignement sur le monde libre fut pour nombre de gouvernements du Sud, en manque de ressources et de légitimité, un moyen – pragmatique, idéologique ou opportuniste – d’asseoir leur pouvoir. La solidarité internationale du Sud prit dès lors un tour light, comme en témoigne la création en 1963 de l’Organisation de l’union africaine (OUA, ancêtre de l’Union africaine actuelle), qui révisait nettement à la baisse les ambitions du panafricanisme (voir l’article de Shivji dans cet Alternatives Sud).

Cette perte d’élan internationaliste se répercutait en retour sur les stratégies de développement mises en place, en laissant chaque État, seul, aux prises avec un marché international dont l’organisation lui était défavorable, et avec le néocolonialisme, qui, en minant la souveraineté économique, bornait davantage encore la marge de manœuvre des gouvernements du Sud. L’autoritarisme étatique, qui correspondait aussi à des facteurs endogènes, en fut renforcé. Il constitua de ce fait un catalyseur plutôt qu’un frein à l’endettement et à la vague néolibérale qui s’imposa à partir de la décennie 1980 et finit par hypothéquer largement la souveraineté de ces pays.

Un nouvel impérialisme ?

Il y a vingt ans, le 20 mars 2003, débutait l’invasion de l’Irak par une coalition internationale menée par Washington. Quinze mois plus tôt, l’Afghanistan avait été attaqué. Cette « guerre au terrorisme » marquait-elle une nouvelle ère ? D’un néocolonialisme opérant souterrainement, au niveau de l’écheveau de rapports économiques, sous l’édifice de gouvernements indépendants, était-on passé à un interventionnisme armé autrement plus démonstratif ? S’agissait-il là d’un nouvel impérialisme (Harvey, 2010) ?

Le débat s’est développé et intensifié en fonction et à la mesure des interventions militaires, des multiples ingérences directes ou indirectes et des bouleversements dans l’architecture mondiale. David Harvey (2010) y a vu à l’œuvre deux logiques impériales : celle, géopolitique, de pouvoirs étatiques cherchant à maîtriser des territoires et celle, plus diffuse, de l’accumulation capitaliste qui consacre la captation des espaces par les agents internationaux du capital.

Ces deux dynamiques, distinctes mais étroitement entrelacées selon Harvey, peuvent-elles se superposer ou entrer en tension et même en contradiction ? L’accès aux ressources naturelles et le contrôle des points de passage stratégiques constituent-ils leur axe commun et la (seule) clé d’interprétation ? La logique de « l’impérialisme capitaliste » s’est-elle néolibéralisée au point de se dégager de l’emprise des États, de ne se reconnaître aucune loyauté nationale et d’imposer ses propres intérêts, y compris aux États-Unis ?

Quelles que soient les réponses données à ces questions, la continuité de cette double logique impériale paraît s’imposer : l’impérialisme ne représente pas une phase passée et dépassée de l’histoire du capitalisme, mais bien une modalité qui lui est intrinsèque, « le caractère permanent de son expansion globalisée » (Amin, 2005).

Si les États-Unis demeurent la première puissance financière, politique et militaire mondiale – et de loin –, son hégémonie est entrée en crise. Et la multiplication de ses interventions en est à la fois la cause et la conséquence. L’article de Katz sur la difficulté grandissante de Washington à appliquer la doctrine Monroe à l’Amérique latine et aux Caraïbes – pour ne rien dire du reste du monde – en fait la démonstration.

Les relations internationales se réduisent-elles pour autant aux aléas des stratégies impériales du géant nord-américain ? À l’heure où s’affirment de plus en plus, sur la scène internationale, la Chine et des pouvoirs (au moins) régionaux – les BRICS, mais aussi la Turquie, le Mexique, le Nigeria, l’Arabie saoudite, etc. – comment lire les tensions et rivalités interétatiques ? Comme l’émergence de contre-pouvoirs et le passage à un monde multipolaire ?

Les auteurs et autrices de ce numéro expriment des vues divergentes à ce sujet, mais tous et toutes se montrent particulièrement critiques envers l’idéalisation de cette multipolarité par certains courants de gauche. Investir les BRICS d’un esprit de rébellion relève du fantasme, selon Patrick Bond. En raison de leur poids géopolitique, des pays émergents exercent une hégémonie régionale et s’apparentent à des États sous-impérialistes. Bond montre à la fois les asymétries qui divisent ceux-ci et leur convergence avec les puissances impérialistes, au sein d’un « multilatéralisme néolibéral ancré en Occident », dont les élites du Sud tirent profit.

De son côté, Promise Li voit dans la mise en place actuelle du monde multipolaire une « reconfiguration impériale », qui donne lieu à une « concurrence inter-impérialiste » entre « autoritarismes capitalistes concurrents ». Non seulement la montée en puissance de la Chine et d’autres pays, à même de défier l’hégémonie de Washington, n’est pas automatiquement synonyme d’anti-impérialisme et d’anti-néolibéralisme, mais, dans les faits, elle s’en est accommodée, voire en a reproduit les logiques. Par ailleurs, comme le dénonce avec force la féministe communiste indienne Kavita Krishnan (2022), en devenant « la boussole qui oriente la compréhension de la gauche dans les relations internationales », la multipolarité ne permet pas de résister aux projets fascistes et/ou autoritaires de régimes qui ont fait du monde multipolaire leur mantra pour mieux « déguiser leur guerre contre la démocratie en guerre contre l’impérialisme ».

Loin donc d’avoir disparu, les logiques impériales et coloniales se sont renouvelées et démultipliées. Leurs dynamiques d’ingérence étrangère, d’appropriation et de contrôle des ressources locales, de sujétion et de clientélisme, de division internationale du travail asymétrique et racialisée continuent de se manifester à différents niveaux : de la santé – cela fut particulièrement flagrant à l’heure de la production de vaccins contre le covid – à internet, en passant par le tourisme et les politiques migratoires.

Ainsi parle-t-on de colonialisme « vert » et « des frontières », pour dénoncer les tentatives de l’Europe d’externaliser la charge de sa transition énergétique et de sa gestion des migrations sur les pays du Sud, par le biais de « partenariats » particulièrement inégaux. Mais, l’insistance sur la réactualisation et la diversification des rapports coloniaux ne doit pas occulter la persistance des formes « traditionnelles » de la colonisation de peuplement, toujours à l’œuvre au 21e siècle, notamment au Cachemire, au Tibet, au Sahara occidental et en Palestine.

Ces deux derniers cas sont abordés dans ce numéro. Les articles montrent que la situation actuelle plonge ses racines dans le passé colonial et mettent en avant la double imbrication, politique et économique, nationale et internationale, de l’occupation – et de la résistance qu’elle soulève. Les auteur·trices insistent par ailleurs sur la nécessité de partir des acteurs et actrices sur place pour penser les luttes anticoloniales.

Rhétoriques anticolonialistes et autoritarisme

Défendre les valeurs africaines et la souveraineté contre les pressions impérialistes et les impositions néocoloniales. Projet décolonial ? Oui. Mais, c’est aussi la harangue du président ougandais, Yoweri Museveni, pour justifier l’édiction de lois criminalisant l’homosexualité, présentée comme une importation occidentale. L’amère ironie tient à ce que l’homophobie en Ouganda (et ailleurs en Afrique) ait ses racines dans la législation coloniale – alors que les sociétés précoloniales se montraient autrement plus ouvertes – et qu’elle ait été partiellement entretenue depuis par les évangélistes nord-américains (Cheeseman et Smith, 2023).

Au pouvoir depuis trente-six ans, Museveni fait de l’anticolonialisme et de l’homophobie un usage cynique, afin de détourner l’attention de la population des problèmes sociaux et de la faillite démocratique du régime. Il incarne jusqu’à la caricature un phénomène général : la mobilisation et l’instrumentalisation de la rhétorique anticolonialiste par des gouvernements autoritaires, « qui confèrent à leurs projets réactionnaires une légitimité par le biais d’une revendication artificielle, mais toujours percutante » (Valluva et Kapoor, 2023).

Cette rhétorique cherche à couvrir l’incohérence de politiques étatiques. En son temps, Samir Amin (2005) avait critiqué la distorsion des stratégies de nombre d’États du Sud, qui rejetaient l’impérialisme mais adhéraient au néolibéralisme. Cette antinomie entre le politique et l’économique prit rapidement un tour plus organique dans ce qu’il synthétisa en une formule : « parler à gauche, marcher à droite ». Bond va jusqu’à parler de schizophrénie. Or, cette contradiction a des causes structurelles et des conséquences lourdes de sens.

Certes, cette instrumentalisation n’invalide pas la pertinence de la notion d’anticolonialisme, mais il invite à davantage de rigueur dans son utilisation et à une prise en compte critique de ses usages. Or, c’est souvent là que le bât blesse au sein de larges courants décoloniaux et anti-impérialistes. Ceux-ci développent un « méta-narratif » empreint d’oppositions totalisantes et figées – Occident/Sud global, moderne/tradition, etc. –, qui se prêtent facilement aux manipulations de toute sorte, en tendant à reconduire l’essentialisation, d’origine coloniale, des valeurs, identités, épistémologies et pensées du Sud, nécessairement hybrides et faisant l’objet de constants réaménagements. De plus, la convergence entre leurs argumentaires et celui de voix conservatrices n’est pas interrogée et parfois même ignorée.

Une telle vision opère une critique sélective des exactions impériales et n’offre aucune résistance aux manifestations autoritaires au Sud qui se parent d’un projet anti-impérialiste, alors même que celles-ci n’ont cessé de prendre de l’ampleur ces dernières années (Krishnan, 2022). Pire même, elle en arrive à les légitimer au nom d’une classification entre ennemis principal/secondaire ; classification dont les peuples font toujours les frais.

Paradoxalement, alors que les pensées anti-impérialistes et décoloniales se montrent (à juste titre souvent) obsédées par la mauvaise foi et l’instrumentalisation des critiques faites envers les États du Sud, elles témoignent d’une étonnante cécité à l’égard des manipulations du discours anticolonialiste par ces mêmes États. Au point de régulièrement préférer la rhétorique à la critique réelle – fût-elle l’œuvre des citoyen·nes du Sud –, le « carnaval et [les] flons-flons » aux luttes sociales (Fanon, 2001).

Faute de prendre en compte les situations concrètes, d’être attentif à « la géopolitique des relations de pouvoir » et à la dynamique voyageuse des théories, ainsi qu’aux capacités des acteurs et actrices du Sud de se les réapproprier, d’en suivre les « réverbérations » (voir l’article de Hoda Elsadda ici même), on en vient dès lors – au nom même de l’anti-impérialisme – à redoubler l’oppression des États ou forces conservatrices, en contribuant à disqualifier certaines luttes dont le langage et les modalités seraient (encore) trop marquées par l’« universalisme » et à réduire au silence celles et ceux qui les portent.

Si l’anti-impérialisme rhétorique est si généralisé, c’est qu’il correspond à des frustrations bien réelles et répond à une colère légitime face à des relations internationales marquées par l’ingérence et les inégalités. De plus, comme on l’a vu, il fonctionne et se prête aisément à un usage élastique, sans rapport avec la pratique. Mais, c’est aussi qu’il offre à bon compte aux intellectuel·les pressé·es une confirmation de leurs présupposés et aux gouvernements du Sud en mal de légitimité, une manière commode de dissimuler leur despotisme et leur ineptie sous un voile héroïque.

Agents locaux

Les lendemains désenchantés des décolonisations s’expliquent par l’opposition obstinée des anciennes puissances coloniales et par la structuration des échanges commerciaux, mais aussi par les dynamiques endogènes. Dès 1961, dans Les damnés de la terre, Frantz Fanon a consacré des pages magnifiques – magnifiques et terribles – à l’essor des proto-bourgeoisies au cours des luttes de libération nationale (Fanon, 2001 ; Thomas, 2023).

La reprise tel quel de l’appareil étatique colonial peu ou mal décolonisé – Gopal évoque à propos de l’Inde, dans l’entretien reproduit ici, « un simple transfert du pouvoir vers les élites » –, la défiance envers les organisations populaires qui étaient à la tête de la lutte, l’influence du modèle soviétique, la concentration du pouvoir pour pallier les manœuvres néocoloniales et les caractéristiques de la classe sociale qui vient à gouverner sont autant d’éléments qui convergent dans la mise en place de régimes autoritaires.

De nombreux·euses dirigeant·es populaires qui ouvraient une voie émancipatrice furent assassiné·es par les forces impérialistes ou avec leur complicité. Il faut cependant reconnaître que même de réels leaders anticolonialistes et panafricanistes, comme Nkrumah au Ghana par exemple, recoururent à l’autoritarisme. Plutôt que de parler de trahison ou de malédiction, il convient de prendre acte du fait que l’accaparement du pouvoir correspond aux modalités de ces nouvelles classes dominantes à la tête d’États voulus forts, qui vont très vite s’arranger avec les anciennes puissances coloniales et s’accommoder de leur place subordonnée sur la scène internationale.

Samir Amin concluait, en 2005, que « la collusion entre les classes dirigeantes africaines et les stratégies globales de l’impérialisme est donc, en définitive, la cause ultime de l’échec [de l’Afrique] ». Or, cette collusion a été facilitée et catalysée par la forme étatique et par la nature de la classe dirigeante. Il apparaît dès lors, comme le cas haïtien étudié ici par Sabine Manigat le démontre avec évidence, que, bien souvent, loin d’être uniquement victimes ou de subir passivement l’impérialisme, les États du Sud en sont les agents locaux proactifs, sans que cela ne les empêche de recourir à une rhétorique anticoloniale.

Les classes dirigeantes du Sud sont ainsi régulièrement inscrites dans une forme de partenariat inégal dans lequel elles trouvent d’autant plus leur compte que cette place subordonnée est source de profits et d’avantages, mais aussi de pouvoir, qui leur permet d’asseoir leur domination sur les populations. Leur sort est donc lié à celui des puissances impérialistes. Ruy Marini avance même qu’il existe une « coopération antagonique » entre États impérialistes et sous-impérialistes, qui témoigne de leurs intérêts communs (Valencia, 2021). Or, nombre d’analyses décoloniales et anti-impérialistes paraissent ignorer cette convergence d’intérêts et ces accommodements réciproques, la substitution d’États autocratiques et corrompus aux mouvements de libération nationale, ainsi que ce que Samir Amin (2005) nomme « la ‘compradorisation généralisée’ des classes dominantes et des pouvoirs dans toutes les régions du Sud ».

De même, la vague autoritaire et conservatrice qui a submergé une grande partie des sociétés et des États ces dernières années est très insuffisamment prise en compte, y compris dans le Sud : de Modi en Inde à Ortega au Nicaragua, en passant par Erdogan en Turquie et Ferdinand Marcos Jr. aux Philippines. Promise Li prend au sérieux cette montée des autoritarismes, dans laquelle il voit « un symptôme de la concurrence inter-impérialiste entre États-nations », tandis qu’Aasim Sajjad Akhtar étudie le cas pakistanais au prisme de cette concurrence.

Reprises des luttes

L’actualité des luttes anticoloniales répond à un fait majeur : l’inachèvement de la décolonisation. Et cette incomplétude est particulièrement marquée aux niveaux de l’appareil étatique et du marché mondial. Bien souvent, comme le notent Manigat pour le cas haïtien, et Gopal pour l’Inde, l’État colonial, singulièrement ses aspects les plus centralisés, les plus autoritaires et les plus répressifs, ne fut pas véritablement démantelé. Gopal en conclut qu’en Asie du Sud, « nous sommes donc les dépositaires du colonialisme : nous n’avons jamais rompu avec le régime colonial ».

Par la suite, le néolibéralisme, en désossant davantage les prérogatives sociales des institutions publiques, n’a fait que renforcer la dimension autoritaire des États (Harvey, 2010). En outre, l’ancrage circonscrit des luttes à l’espace des États-nations, reprenant les frontières coloniales et, au-delà, les divisions et assignations identitaires héritées de ou recodifiées par la colonisation, fut source de conflits. Loin de se superposer, les logiques étatiques, nationales et populaires entrèrent en tension ; à la mesure également des tentatives d’aligner ou de fondre le peuple et la nation au sein des structures d’un État centralisé.

L’enjeu central des luttes de libération nationale était celui de la souveraineté, y compris – surtout ? – de la souveraineté économique. Pour que l’indépendance ne soit pas qu’un mot et les États de simples clients des anciennes puissances coloniales, il fallait revoir radicalement la division internationale du travail et l’inscription des États décolonisés dans le marché mondial ; ce qui revenait, en fin de compte, à bouleverser celui-ci. Ce fut un échec.

Le cadre des États-nations ne se prêta qu’imparfaitement à cette appropriation et fut affecté en retour par la permanence et l’accentuation de l’asymétrie des échanges sur la scène mondiale. La lutte contre le franc CFA, étudiée dans ces pages par Demba Moussa Dembélé, constitue à la fois un marqueur de cet enjeu et de la distance qui demeure encore aujourd’hui par rapport à cette ambition.

L’internationalisme et la solidarité du Sud, dont le panafricanisme fut l’une des expressions importantes, devaient tout à la fois susciter la coopération entre États-nations, et créer un rapport de force à même de transformer le système mondial des rapports marchands. Mais, orientés par les intérêts étatiques, ils perdirent une grande partie de leur force. Et l’anti-impérialisme fut largement recyclé en une forme de repositionnement face à l’hégémonie états-unienne (et occidentale), au sein d’un marché capitaliste largement inchangé.

Le choix ne se décline pas entre la Pax America et l’autoritarisme chinois (ou autre). Comme le dit Chenoy (2022), les pays du Sud « ne sont pas des parangons de vertu normative ». Ils « privilégient avant tout des intérêts nationaux, et même des intérêts particuliers à la stabilité de leur propre régime ». Une stabilité qui les entraîne régulièrement à réprimer les mouvements sociaux qui, eux, sont bien davantage et plus souvent porteurs de valeurs émancipatrices.

Mettre prioritairement la focale sur les mouvements sociaux – dans leurs spécificités, mais aussi dans leurs contradictions et potentialités – est peut-être la principale conclusion qui ressort des articles de ce numéro. Cela suppose de réviser les narratifs décoloniaux et anti-impérialistes qui donnent des images biaisées des luttes passées, au nom des configurations théoriques actuelles (Adesina, 2022). Et de reprendre l’anticolonialisme à ses racines. Celui-ci est tout entier en prise avec la question de la souveraineté. Une souveraineté pas seulement nationale, encore moins étatique, mais aussi économique et, surtout, populaire.

D’où la nécessité d’un double décentrement : de la dimension étatique et de la libération nationale, afin de faire prévaloir l’émancipation sociale, en mettant en avant, comme nous y invite Shivji, les dynamiques et enjeux croisés des classes sociales et du féminisme. En y rajoutant la question écologique ô combien centrale également. Et en (re)donnant aux luttes anticoloniales un caractère (plus) libertaire.