René Dumont - 1974

Petit retour en arrière... Si on avait écouté les "doux rêveurs" on aurait évité peut-être pas mal de cauchemars... en cours et à venir...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Petit retour en arrière... Si on avait écouté les "doux rêveurs" on aurait évité peut-être pas mal de cauchemars... en cours et à venir...

une très bonne chronique à lire ici ou à écouter ici :

https://grisebouille.net/lhdg28-lia-ne-sen-ira-pas/

Dans Libre à vous !, l'émission de radio de l'April, diffusée en région parisienne sur la radio Cause Commune (93.1 fm) et sur Internet dans le reste du monde, une chronique mensuelle intitulée "Les humeurs de Gee".

Extrait :

(...)

Le fait qu'elle soit insoutenable écologiquement est hors de propos : le système capitaliste est intrinsèquement insoutenable écologiquement et ça ne l'a jamais empêché de diriger la marche du monde. À sa perte, sans doute, oui, mais tu vois bien que ça ne suffit pas à l'arrêter.

Quant à un modèle économique viable, j'ai de moins en moins de mal à croire qu'OpenAI et compagnie le trouveront : nous sommes encore dans la phase « la première dose est gratuite », mais ne nous y trompons pas, c'est une drogue redoutable dont des millions de gens deviennent déjà dépendants à vitesse grand V.

Il ne faudrait pas que notre propre bulle – une bulle de filtre cette fois – nous fasse oublier que ChatGPT est devenu, en quelques mois, le logiciel avec le taux d'adoption le plus rapide de l'histoire de l'informatique, en gagnant plus de 100 millions d'utilisateur⋅ices par mois. La pertinence des comparaisons avec le Métavers ou les NFT devrait s'arrêter là.

Si ChatGPT cesse de fournir une version gratuite, je prends le pari que le taux d'adoption de la version payante sera lui aussi vertigineux. Et on verra fleurir des offres « forfait internet + abonnement ChatGPT », comme aujourd'hui Orange propose du « forfait internet + abonnement à Deezer ». Et ça marchera.

Parce que l'IA générative est déjà devenue un besoin incontournable pour des millions de gens, à commencer par les plus jeunes. Une étude publiée jeudi dernier indique que 42 % de 18-25 déclarent utiliser l'IA tous les jours, 80 % l'utilisent au moins une fois par semaine. Un usage qui, à mon humble avis, va tout simplement tendre vers le taux d'usage des smartphones, avec ChatGPT qui deviendra une application aussi commune que Whatsapp ou Youtube, si ça n'est pas déjà le cas.

(...)

Du livre Champs d'amour, photos de Vincent Gouriou et des textes de Marie-Hélène Lafon

Une exploration photographique en milieu rural. En 2023 et 2024, Vincent Gouriou a parcouru le Cantal, l'Aveyron, le Puy-de-Dôme, l'Allier et la Haute-Vienne pour y rencontrer des personnes LGBTQIA+ engagées dans divers projets.

Filigranes Ed., collection Traversées, 2025

Libertalia éd., 2019

Libertalia éd., 2019

Notre société déborde de trop-plein, obscène et obèse, sous le regard de ceux qui crèvent de faim. Elle est en train de s'effondrer sous son propre poids. Elle croule sous les tonnes de plaisirs manufacturés, les conteneurs chargés à ras bord, la lourde indifférence de foules télévisées et le béton des monuments aux morts. Et les derricks continuent à pomper, les banques à investir dans le pétrole, le gaz, le charbon. Le capital continue à chercher davantage de rentabilité. Le système productiviste à exploiter main-d’œuvre humaine et écosystèmes dans le même mouvement ravageur. Comment diable nous est venue l'idée d'aller puiser du pétrole sous terre pour le rejeter sous forme de plastique dans des océans qui en sont désormais confits ? D'assécher les sols qui pouvaient nous nourrir, pour alimenter nos voitures en carburant ? De couper les forêts qui nous faisaient respirer pour y planter de quoi remplir des pots de pâte à tartiner ? Dans cet essai philosophique et littéraire rédigé à la première personne, la militante écosocialiste Corinne Morel Darleux questionne notre quotidien en convoquant le navigateur Bernard Moitessier, les lucioles de Pasolini ou Les Racines du ciel de Romain Gary. Elle propose un choix radical : refuser de parvenir et instaurer la dignité du présent pour endiguer le naufrage généralisé.

Bienvenue sois-tu comète

intime

lumière de l'âme

pluie

cascade d'eau rêveuse

collier de musique et de silence

ta matière d'un autre monde

lavera mon visage

mes mains deviennent nids

pour recevoir ton souffle

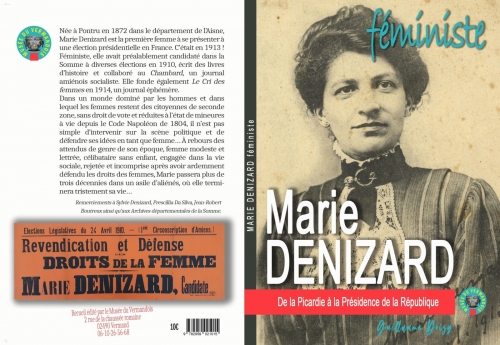

Marie Denizard, née le 3 avril 1872 à Pontru et morte le 21 mai 1959 à Leyme dans le Lot, est une militante féministe française. Elle est la première Française à s'être déclarée candidate à une élection présidentielle, à l'occasion du scrutin du 17 janvier 1913. Placée sous surveillance policière, elle est par la suite internée pendant 32 ans, jusqu'à sa mort, en hôpital psychiatrique pour « délire chronique de revendications politico-sociales ».

Elle ne sort de l'ombre qu'en 2024 ! Avec une conférence dans le Lot :

et une biographie éditée par le Musée du Vermandois :

88 pages, illustrations couleur, 10 euros. Préface de Sylvie Denizard, arrière petite nièce de Marie.

"Née à Pontru en 1872 dans le département de l’Aisne, Marie Denizard est la première femme à se présenter à une élection présidentielle en France. C’était en 1913 ! Féministe, elle avait préalablement candidaté dans la Somme à diverses élections en 1910, écrit des livres d’histoire et collaboré au Chambard, un journal amiénois socialiste. Elle fonde également Le Cri des femmes en 1914, un journal éphémère. Dans un monde dominé par les hommes et dans lequel les femmes restent des citoyennes de seconde zone, sans droit de vote et réduites à l’état de mineures à vie depuis le Code Napoléon de 1804, il n’est pas simple d’intervenir sur la scène politique et de défendre ses idées en tant que femme… À rebours des attendus de genre de son époque, femme modeste et lettrée, célibataire sans enfant, engagée dans la vie sociale, rejetée et incomprise après avoir ardemment défendu les droits des femmes, Marie passera plus de trois décennies dans un asile d’aliénés, où elle terminera tristement sa vie…"

Paru le 5 mars 2021

Anne Carrière éd.

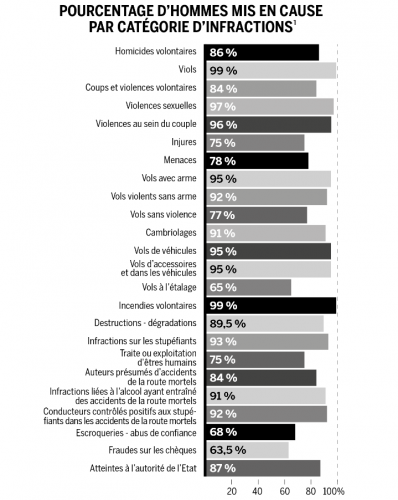

"En France, les hommes sont responsables de l’écrasante majorité des comportements asociaux : ils représentent 84 % des auteurs d’accidents de la route mortels, 92 % des élèves sanctionnés pour des actes relevant d’atteinte aux biens et aux personnes au collège, 90% des personnes condamnées par la justice, 86 % des mis en cause pour meurtre, 97 % des auteurs de violences sexuelles, etc.

La liste semble inépuisable. Elle a surtout un coût. Un coût direct pour l’État, qui dépense chaque année des milliards d’euros en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs pour y faire face. Et un coût indirect pour la société, qui doit répondre aux souffrances physiques et psychologiques des victimes, et subit des pertes de productivité et des destructions de biens. Pourtant, cette réalité est presque toujours passée sous silence.

Lucile Peytavin, historienne et membre du Laboratoire de l’égalité, s’interroge sur les raisons de cette surreprésentation des hommes comme principaux auteurs des violences et des comportements à risque, et tente d’estimer le coût financier de l’ensemble de ces préjudices pour l’État et donc pour chaque citoyen.ne. Quel est le coût, en France, en 2020, des conséquences de la virilité érigée en idéologie culturelle dominante ? L’autrice nous pose la question : n’aurions-nous pas tous intérêts à nous comporter… comme les femmes ?!"

Éditions Points, 2024.

"La chair est triste hélas", avait inauguré la collection "Fauteuse de trouble"

de l'éditrice Vanessa Springora chez Julliard en 2023

« Ovidie livre un texte électrisant, intime et corrosif, dans lequel elle raconte la trajectoire qui l’a amenée à s’extraire de la sexualité hétérosexuelle. »

Causette

"Ce livre est la confession intime d’une femme qui a décidé de ne plus avoir de relations sexuelles. Au fil des pages, écrites dans un souffle, et dont chaque ligne porte le poids d’une colère longtemps contenue, elle raconte ce jour où elle n’a plus été capable de partager son lit avec qui que ce soit. Entre lassitude face à la répétition des mêmes scénarios érotiques et refus général de céder aux injonctions faites aux femmes, la narratrice s’octroie alors le droit de se tenir désormais éloignée de la sexualité. Une étape qui l’amène à revisiter certaines anecdotes marquantes de son existence, bouleversant le regard qu’elle porte aujourd’hui sur son parcours de femme, mais aussi sur les relations sociales formatées par une culture hétérocentrée. Un texte sans concession, toujours sincère et poignant, qui n’épargne ni les hommes ni les femmes, ni l’autrice elle-même, et ne laisse personne indifférent."

Autrice, réalisatrice et documentariste, Ovidie, de son vrai nom Eloïse Delsart, est spécialiste de l’intime et du rapport au corps. Elle retrace ici la trajectoire qui l'a conduite à quatre années de grève du sexe. Elle a notamment réalisé Là où les putains n’existent pas (2018), Tu enfanteras dans la douleur (2019), la série Libres sur Arte, adaptée de sa BD éponyme publiée avec Diglee, et a remporté un Emmy Award pour sa série Des gens bien ordinaires (2022).

*

Manifeste uppercut, sincère, intime, courageux, subjectif et honnêtement assumé comme tel, qui n'engage que l'autrice dans cette recherche d'une plus authentique et heureuse version d’elle-même et qui peut engager toutes celles qui s'y reconnaitront et c'est là que le défi est lancé : je parie qu'elles sont et seront très nombreuses pour peu qu'elles se soient vraiment questionnées au-delà de ce qui est communément admis. Questionnement, il me semble, essentiel pour sortir la relation hétérosexuelle de l'impasse patriarcale, développer d'autres formes plus épanouissantes de relations entre les hommes et les femmes. Pour ma part, j'ai été stupéfaite de l'effet miroir à cette lecture, ce constat auquel je suis arrivée moi-même, par phases : rapidement et très jeune pour ce qui est du diktat du paraître « baisable », mais beaucoup, beaucoup plus lentement sur comment je suis passée à côté de moi-même. Exactement comme Ovidie, c'est grâce à ce que m'a apporté et m'apporte encore l'expérience dont il est question ici. Plus qu'expérience, c'est une nécessité, une sorte de longue convalescence et pour en être sortie un moment, je n'ai pu que constater et cette fois enfin de façon hyperlucide, la triste impasse et l'impossibilité pour moi de vivre ce mode de relation, tout comme Ovidie, avec les mêmes interrogations et pas de côté. Même si j'ai moins la rage, qui pour moi fait encore partie de l'aliénation à ce que je ne veux plus et ne veux pas cultiver une colère, même justifiée — j'ai conscience que chacun, femme ou homme, n'a pas forcément eu le recul pour réaliser comment son genre assigné le modèle, le cantonne, le dirige, l'enferme et qu'il est toujours plus facile de ne pas se poser de questions quand le rôle attribué est privilégié — j'ai été impressionnée. Ovidie, dont j'apprécie déjà le travail et le courage de dire, est venue mettre des mots sur les conclusions auxquelles je suis moi-même — hélas ! — arrivée. Je suis pourtant je pense très différente d'elle donc ça n’a rien à voir avec le fait d’être un type particulier de femme. Conclusions donc mais aussi totale remise en question profonde de ce que j'ai cru devoir faire et être depuis l'âge d'être "baisée", voire avant, en tant que petite fille façonnée de l'extérieur par les codes, normes, éducation, médias etc. et avec cette sensation vertigineuse d'avoir été volée d'une certaine façon de ma vie. Alors, La chair est triste hélas, un livre qui peut faire du bien à beaucoup de femmes, un peu comme vomir soulage la nausée et éclairer le chemin des jeunes femmes pour qu'elles perdent moins de temps, peut-être, à ne pas être qui elles sont vraiment et qui elles ont envie d'être mais qui devrait aussi être lu par bon nombre d'hommes prêts à laisser de côté leurs arsenaux de réactions critiques, prêts, eux aussi, à se questionner sincèrement en profondeur, à accepter d'entendre la colère, la douleur, la révolte d'une femme qui se cherche avec une profonde intelligence.

« Ce texte n’est ni un essai, ni un manifeste. Il n’est en rien une leçon de féminisme ni un projet de société. (…) Je l’ai pensé comme une série d’uppercuts dans le vide, une gesticulation vaine, les babines retroussées d’un animal blessé qu’on n’ose aider à se redresser. Il est un vernis qui craquelle si on le gratte trop fort et qui laisse apparaître ma laideur et celle des autres, celle qu’on ne peut pas voir. Il est tout ce que je ne peux dire, tout ce que je m’interdis de verbaliser de peur que mes mots dépassent ma pensée. »

Ovidie

Et justement, on peut l'écouter ici :

J'ai le goût des herbes folles et du pavot,

des jardins sauvages, des coquelicots

pastels et désincarnés aux rêves rouges,

des pensées femelles et des fleurs de bouges ;

le goût de l'alcool qui entaille les lèvres

des fées , et de la fumée qui coupe court.

Dans la chambre où dorment de profonds éclairs,

j'ai l'envie de ne pas déranger l'amour.

Lecture par Lionel Mazari, mon partenaire de plume pour ce Tarot de Saint-Cirque

paru chez Gros Textes en 2020