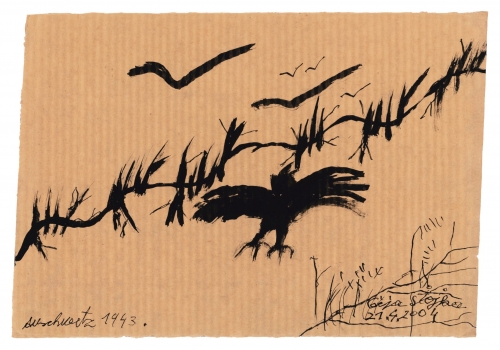

Ceija Stojka (1933-2013), artiste d'origine rom, survivante du Samuradipen (Porajmos)

Auschwitz-Birkenau, Sans titre, 28/07/2009

Auschwitz

Auschwitz

Birkenau - 1944

"En acceptant de publier, à partir de 1988, les cahiers où elle consignait les souvenirs des deux années de son enfance passées dans les camps de concentration, Ceija Stojka, Rom autrichienne née en 1933, fit œuvre exceptionnelle. Elle rompait, en effet, le silence qui a longtemps entouré « l’holocauste oublié » de ceux qui furent déportés comme « Tsiganes » (Zigeuner) par les nazis, sous le prétexte qu’ils étaient génétiquement asociaux. Quand elle se mit tardivement à peindre et dessiner, à la fin des années 1990, c’est une autre exception qu’elle réalisa, en choisissant les voies de l’expression figurée dont s’est généralement détournée une tradition culturelle ayant privilégié les formes de la transmission orale. (...) déportée en 1943 à l’âge de neuf ans avec sa mère et son jeune frère, dans les camps de concentration d’Auschwitz, Ravensbrück puis Bergen-Belsen : Sogar der Tod hat Angst vor Auschwitz [« Même la mort est terrifiée à Auschwitz »] (...) Ceija Stojka est née en Styrie dans une famille de marchands de chevaux relativement aisée qui, en été, se déplaçait à travers le Burgenland et la basse Autriche et, en hiver, résidait à Vienne ou dans les environs. Cette vie régulièrement rythmée fut brutalement interrompue après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne, comme en témoignent sobrement les premières lignes du récit autobiographique publié en français sous le titre Je rêve que je vis : « Avant, quand on roulait, les vieux chantaient et racontaient, et tout à coup, il y eut cette fracture » [Stojka, 2016 : 17]. Dès 1938, en effet, les Roms et Sinti d’Autriche furent privés de droits civiques, empêchés de se déplacer et obligés de rester cantonnés dans des roulottes ou des baraques, en des lieux assignés. Leur déportation commença en 1941, sous prétexte d’une lutte préventive contre le crime et au nom d’une disqualification raciale fondée sur des caractérisations pseudo-scientifiques. C’est ainsi que le père de Ceija Stojka fut arrêté, conduit à Dachau et exécuté. La survie de la famille, privée de moyens de subsistance, devint alors difficile. Grâce à sa débrouillardise et à quelques solides amitiés, la mère parvint à nourrir ses six enfants et à échapper à diverses arrestations. Le décret du 16 décembre 1942 qui ordonna la déportation de tous les « Tsiganes » vivant encore dans le Reich allemand, fut à l’origine de rafles massives en mars et avril 1943. La famille fut arrêtée le 31 mars 1943. Ceija, sa mère et son jeune frère furent envoyés à Auschwitz. Ceija y fut tatouée avec le numéro Z 6399 (Z pour Zigeuner). On sait qu’un an après, au printemps 1944, soixante-dix pour cent de l’ensemble des Roms et Sinti déportés à Auschwitz étaient morts. Les survivants furent soit déclarés aptes au travail et transférés dans d’autres camps, soit gazés dans la nuit du 2 août 1944. Ceija et sa mère furent d’abord envoyées à Ravensbrück ; elles parvinrent finalement au camp de Bergen-Belsen en janvier 1945. Les troupes britanniques qui libérèrent ce camp le 15 avril, se retrouvèrent face à un effroyable spectacle : soixante mille survivants côtoyaient trente-cinq mille morts qui n’avaient pas été enterrés. Construit pour accueillir quelques milliers de détenus seulement, le camp de Bergen-Belsen avait vu l’afflux de déportés rapatriés de camps plus proches de la ligne du front. Plus aucun ravitaillement n’avait été assuré pendant les semaines précédant la fin de la guerre. Les maladies contagieuses, typhus et typhoïde principalement, s’étaient répandues. Dans les jours qui suivirent la libération, quatorze mille personnes moururent encore."

Source : https://shs.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2018-4-page-699?lang=fr

Commentaires

Lourd témoignage