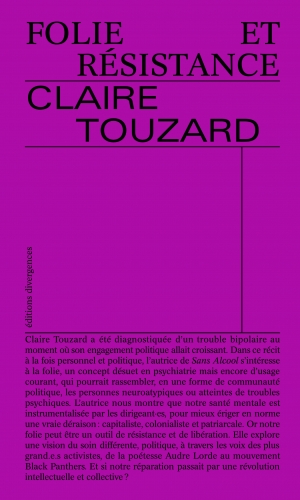

Claire Touzard - Folie et résistance

https://www.editionsdivergences.com/livre/folie-et-resistance

Paru en mai 2025

Introduction de l'auteur :

Le 9 juin 2023, je suis sortie de chez la psychiatre. Je me sentais terrifiée, soulagée, et déçue à la fois. Cette spécialiste qui avait travaillé à l’hôpital Sainte-Anne me confirmait l’intuition que j’avais eue, après quatre ans de quête : j’étais atteinte d’un trouble bipolaire. J’étais soulagée et terrifiée parce que ce mot, « bipolarité », tout en sonnant comme une sentence, apportait aussi une explication. Mais j’étais, dans le même temps, contre l’idée d’une catégorisation. Je me sentais un peu piégée par cette étiquette. Paradoxalement, elle incarnait un point de départ. Elle me déculpabilisait aussi de cette incapacité à aller mieux ces derniers temps. Je pouvais enfin relire des années d’enfers psychiques, de trous dans ma vie sociale, professionnelle, à l’aune de ce terme. Il était un liant, un révélateur tout en étant terriblement effrayant car réducteur. Il m’ôtait une partie de moi, de ma liberté d’être. Il me plaçait quelque part – dans une case pas tant médicale que sociale.

La folie.

J’étais déçue car ce diagnostic allait sans doute conforter mes détracteur·ices. Tandis que je traversais le parc jouxtant le cabinet, et alors que je scrutais la statue en pierre curieuse d’un vieux type alpha, je pensais surtout à cela. Que l’on allait peut-être moins me prendre au sérieux désormais, ou qu’on allait lire mes idées ou engagements politiques à travers cette maladie. Cela n’a d’ailleurs pas tardé. Quelques jours plus tard, je déjeunais avec une connaissance. Je savais que cette personne scrutait mes prises de position d’un œil critique. Cela faisait plusieurs mois que je défendais la libération de la Palestine et que je dénonçais le génocide à Gaza. Je participais à des actions, des œuvres collectives, des plateaux télé sur le sujet – recevant, vu les amalgames ambiants, mon lot de harcèlement. La première chose qu’elle me dit, quand je lui fis part de mon diagnostic, fut :

« Ah voilà, je savais bien qu’il y avait une explication à ton obsession pour la Palestine ! »

Elle paraissait rassurée et arborait un air triomphal. Son intuition avait été la bonne. Si je défendais les opprimés et dénonçais des milliers de morts de civils, un génocide qui touchait soixante pour cent de femmes et d’enfants, selon Amnesty International, c’était bel et bien que j’étais atteinte, d’un point de vue psychique. On ne pouvait pas, selon sa lecture du monde, être lié·es de trop près à cette cause – non pas parce qu’elle ne lui parais- sait pas juste, mais parce qu’elle vous faisait forcément perdre en réputation, mettait en danger vos contrats, votre travail, votre sécurité. Et que pour elle, comme pour des millions de personnes, c’était cela qui était devenu « raisonnable » et sensé.

Le confort.

Plusieurs questions ont alors fusé dans mon esprit. Je me suis demandé comment nous avions abouti à ce système de valeur dans lequel la raison était de taire le génocide de dizaines de milliers d’innocents, tandis que la folie serait de s’ériger contre. Je me suis aussi interrogée sur un éventuel lien entre mes troubles psychiques et ma résistance.

Le contexte social accentuait-il cette « anormalité » qu’on me prêtait ? Visiblement, mon trouble tranchait avec une apathie ambiante – il était donc intéressant à analyser comme une rupture. Une force politique. Qui plus est, la lutte pour la Palestine s’était imposée à un moment où je me réparais physiquement et psychologiquement. J’ai vu dans la lutte pour cette population oppressée une nécessité plus globale de réparation mondiale. La Palestine était un gouffre dans lequel s’immisçaient et se mêlaient les traumatismes des minorités et les douleurs collectives, un gouffre qui mettait en lumière le fascisme globalisé. La Palestine était une des pires horreurs colonialistes que j’allais vivre, moi, femme née dans les années 1980 : en direct sur nos écrans, on assistait à un massacre en masse de civils que normalisaient nos démocraties. Contrairement à l’Irak et à d’autres crimes de l’Occident, je pouvais voir sur mon téléphone ces crimes filmés en temps réel – ainsi que le décalage entre cette violence inouïe et les discours médiatiques qui tendaient à le minorer, voire l’effacer.

Avec cette dissonance cognitive, le monde avait perdu la raison. Nous assistions à une révélation de la folie : elle s’exposait et se propageait, grâce à Internet, donnant l’impression d’une accélération d’évènements de façon quasi hallucinatoire.

(...)

Suite de cette très passionnante introduction à lire ici :

Claire Touzard a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire au moment où son engagement politique allait croissant. Dans ce récit à la fois personnel et politique, l'autrice de Sans Alcool s'intéresse à la folie, un concept désuet en psychiatrie mais encore d'usage courant, qui pourrait rassembler, en une forme de communauté politique, les personnes neuroatypiques ou atteintes de troubles psychiques. L'autrice nous montre que notre santé mentale est instrumentalisée par les dirigeant.e.s, pour mieux ériger en norme une vraie déraison : capitaliste, colonialiste et patriarcale. Or notre folie peut être un outil de résistance et de libération. Elle explore une vision du soin différente, politique, à travers les voix des plus grand.e.s activistes, de la poétesse Audre Lorde au mouvement Black Panthers. Et si notre réparation passait par une révolution intellectuelle et collective ?

Claire Touzard a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire au moment où son engagement politique allait croissant. Dans ce récit à la fois personnel et politique, l'autrice de Sans Alcool s'intéresse à la folie, un concept désuet en psychiatrie mais encore d'usage courant, qui pourrait rassembler, en une forme de communauté politique, les personnes neuroatypiques ou atteintes de troubles psychiques. L'autrice nous montre que notre santé mentale est instrumentalisée par les dirigeant.e.s, pour mieux ériger en norme une vraie déraison : capitaliste, colonialiste et patriarcale. Or notre folie peut être un outil de résistance et de libération. Elle explore une vision du soin différente, politique, à travers les voix des plus grand.e.s activistes, de la poétesse Audre Lorde au mouvement Black Panthers. Et si notre réparation passait par une révolution intellectuelle et collective ?

Claire Touzard est journaliste et grand reporter.

Commentaires

sans aucun doute, d'un grand interêt