Auteur inconnu - Saïgon - Nha Trang - 1967

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

illustration en couverture de Diane Saint-Honoré

éd. de l’Aigrette, septembre 2016.

45 pages, 16 €.

Voici des poèmes qui ne tiennent pas en place, comme l’indiquent la diversité des lieux mentionnés au-dessous avec les dates d’écriture et il semblerait que la raison d’être de cette sorte d’instabilité, soit à chercher dans un lointain ailleurs dont l’auteur aurait pu être arrachée, quelque part sur les vastes continents d’Afrique ou d’Asie, où seraient restés dispersés des morceaux d’elle-même. La bougeotte, parce que difficile de trouver sa place quand on vit une forme d’exil, de déracinement.

Un poème vient confirmer ce ressenti, bref et clair :

Mon pays

Je sais d’où je viens

Je suis d’Expatrie

C’est cette « mémoire métisse » qui donne peut-être sa particularité à la langue de Colette Daviles-Estinès, une langue mouvante, chantante, teintée de lumière, de vent, de poussière, une langue du voyage, qui a dû mal avec les rives qui enserrent, un besoin d’espace et de large.

Je dévide les rives dont je m’éloigne

Pour mieux leur donner sens

Le devoir d’aller

Le droit de me tenir au large

Quand on n’est pas de quelque part, alors on n’est de nulle part et donc de partout, et il y a ce besoin de bouger vissé au corps en même temps que de s’enraciner, une envie d’ailleurs et le besoin d’un ici, solide sous les pieds.

C’est le choix que l’on fait de ne pas savoir où poser le bonheur.

Partir, revenir, quitter, retrouver, les poèmes de Colette sont des poèmes de transhumance et sous la limpidité et le chatoiement de la langue on devine une certaine détresse, un sentiment de perte. Mais il y a aussi dans la bouche, des soleils juteux comme des mangues, une force sous-jacente, sans doute puisée dans la nature dont Colette Daviles-Estinès sait capter et transcrire la beauté, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs et ce souffle qui la traverse, la transcende.

Un vent liquide houle

Feuillette les champs de cannes

Et quel que soit l’hiver

C’est de la même eau d’ambre

Que la lumière des blés aux torrents de tes ciels

L’enfance, nourrie de ce qu’ici on nommerait exotisme, mais qui pour Colette est racines multiples et métissées d’une humanité sans doute plus proche de sa source, a gardé toute sa puissance évocatrice, sa faculté de s’émerveiller, de rêver.

C’est une chose heureuse

Habiter le seuil d’une porte ouverte

adossée à la lumière

Et on ne peut que l’aimer cette petite fille aux allumettes qui craque la flambée des horizons.

Cathy Garcia

Colette Daviles-Estinès Naissance au Vietnam en 1960, enfance en Afrique, paysanne durant 30 ans dans les Alpes de Haute-Provence. Les aléas de la vie l'ont amenée à être aujourd'hui citadine. Quelques-uns de ses textes ont été publiés dans diverses revues de poésie comme la Barbacane, Le Journal des Poètes, Écrit(s) du Nord, La Cause Littéraire, Le Capital des Mots, Incertain Regard, Ce Qui Reste , la Revue 17 secondes, Paysages Écrits, Nouveaux Délits. Allant vers et autres esacles est sont premier recueil édité. Son blog : http://voletsouvers.ovh/

Colette Daviles-Estinès Naissance au Vietnam en 1960, enfance en Afrique, paysanne durant 30 ans dans les Alpes de Haute-Provence. Les aléas de la vie l'ont amenée à être aujourd'hui citadine. Quelques-uns de ses textes ont été publiés dans diverses revues de poésie comme la Barbacane, Le Journal des Poètes, Écrit(s) du Nord, La Cause Littéraire, Le Capital des Mots, Incertain Regard, Ce Qui Reste , la Revue 17 secondes, Paysages Écrits, Nouveaux Délits. Allant vers et autres esacles est sont premier recueil édité. Son blog : http://voletsouvers.ovh/

Trois poèmes en lecture ici : https://youtu.be/sU5HO6JA7dI

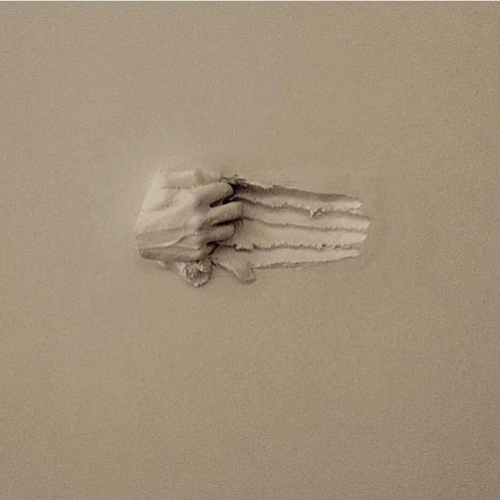

Nous allons ensemble, la rue n’est plus bordée de portes mais de larges entailles, par lesquelles on peut se glisser et apparaître ailleurs et autrement.

in seul le bleu reste

Comprend entre autre des illustrations originales pour Fugitive et Les mots allumettes (Cardère 2014 et 2012), Un chef d’œuvre sur la tempe de Guillaume Decourt (éd. du Coudrier 2013) et Recuerdos de Pascal Pratz (éd. du Petit Véhicule, 2012).

Chou blanc, figues et noix fraîches, oignon rouge, comté, vinaigre balsamique, huile d'olive crétoise, moutarde ancienne, graines de cumin, omégasio, poivre aux cinq baies moulu

Faire une sauce avec moutarde, huile et vinaigre, rajouter l'oignon et le chou blanc émincés, les figues en quartiers, des noix, des lamelles de comté, les graines de cumin, saupoudrer d'omégasio, poivrer, bien mélanger.

A déguster avec du pain au noix légèrement grillé. Une variante non végétarienne, remplacer le comté et la pomme, par des lamelles de bon magret de canard séché.

Femme assise devant une table cassée

La mort dans le ventre.

Rien dans l’armoire.

Fatiguée de tout même de ses souvenirs

Elle attend fenêtre ouverte

La lumière aux mille visages

Qu’est la folie

in Cris

Elle veut crier à son tour, mais l’absence est trop forte. Elle veut arracher des vêtements mais sa nudité l’étouffe. Le nom ne peut plus s’effacer, il reste seul, gardien du jour immobile, au milieu du sable effrité sous les coups de la marée. Elle sent le sel s’insinuer inexorablement entre ses cuisses et brûler son désir, sa chair, ses origines. Bientôt, il ne restera, flottant au dessus des vagues frémissantes, que l’ombre d’un regard obscurci par les mots, et un nom silencieux, discret, indestructible, saturé d’immense.

in Battements de mémoire

je n’écris pas

de main morte

traduit de l’espagnol (Chili) par Anne-Marie Illustrations Joëlle Jolivet

Métailié, octobre 2016

95 pages, 12 €

Au travers de cette belle et émouvante histoire, Luis Sepúlveda rend hommage à ses origines mapuche, étymologiquement « les Gens de la Terre », du Wallmapu, la terre d’Araucanie. Ce peuple autochtone lutte depuis des siècles contre le wingka, l’étranger blanc qui lui a pris ses terres et bien plus que ça et qui l’a repoussé sur les plateaux aux confins du Chili et de l’Argentine. La lutte des Mapuche contre les injustices auxquelles ils sont soumis, est toujours très d’actualité, leurs chefs sont violemment persécutés, leurs droits constamment bafoués.

Comme tous les peuples autochtones d’Amérique, les Mapuche sont très proches et très respectueux de la nature. Ils la connaissent, la comprennent et la protègent et savent qu’elle « se réjouit de leur présence et tout ce qu’elle demande c’est qu’on nomme ses prodiges avec de belles paroles, avec amour ».

C’est donc ici l’histoire d’un pichitrewa, un chiot perdu dans la montagne, adopté par nawel, le jaguar, puis conduit par celui-ci dans un village Mapuche où il sera élevé avec le petit-fils d’un logko, un chef et un sage, jusqu’à ce que des wingkas fassent irruption dans le village, avec armes de mort et pelleteuses, assassinent le logko et s’emparent des terres et du chien.

Cette belle et triste histoire est racontée à la première personne, par le chien lui-même, nommé Afmau, qui signifie loyal. Elle parle de fidélité, de courage, de noblesse et de la cruauté des wingkas, de leur ignorance et de leur irrespect de la nature. Une belle leçon de vie, un hommage au peuple mapuche et un hymne à la nature, où la terre, les animaux, les arbres, les plantes, sont des personnages à part entière. On y apprend bien des choses sur cette Araucanie perdue ainsi que de nombreux mots en mapudungun, la langue mapuche, même les chiffres et les mois, au nombre de treize, qu’on pourra retrouver au complet dans un lexique à la fin de l’ouvrage.

Des dessins en noir et blanc de Joëlle Jolivet accompagnent, avec justesse et une palpable émotion, cette histoire, de celles qui se racontent au cours d’ayekantun, ces réunions au coin du feu ou au bord de la rivière « en mangeant les fruits de l’araucaria et en buvant le jus des pommes que l’on vient de cueillir au verger », comme celles que racontait aux enfants le grand-oncle de l’auteur, Ignacio Kallfukurá.

Nul doute que ce sang mapuche qui coule dans les veines de Luis Sepúlveda n’est pas étranger à sa profonde sensibilité et son admirable talent de conteur.

Et on songe à ces quelques strophes du poète mapucheElikura Chihuailaf Nahuelpan :

Welu ñichaw egu tañi laku egu–

Lonko lechi lof

mew – welu kvme az zuwam

pukintu keygu

Je parle de la mémoire de mon enfance

et non d’une société idyllique

Là-bas, il me semble,

j’appris ce qu’était la poésie

Cathy Garcia

Publié sur avec une critique du même livre par Didier Bazy : http://www.lacauselitteraire.fr/histoire-d-un-chien-mapuche-luis-sepulveda-deux-critiques