Flammarion 2021, J'ai Lu 2023

Quatrième de couverture :

"Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque, entouré d’un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de dompteurs. Ce » fils du vent » va traverser la première moitié du » siècle des génocides « , devenant à la fois témoin de la folie des hommes et mémoire d’un peuple sans mémoire.

Accompagné de Jag, l’homme au violon, de Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de l’Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes écrase tout. Sauf le souffle du vent. A la fois épopée et récit intime, Avant que le monde ne se ferme est un premier roman à l’écriture ample et poétique. Alain Mascaro s’empare du folklore et de la sagesse tziganes comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde."

Un premier roman qui a eu un grand succès mérité, c'est un livre à la fois fluide et profond, d'une grande beauté, la délicatesse, la simplicité et la poésie de l'écriture rend hommage au sujet lourd de tout son tragique, terrible, atroce et au trop souvent et trop longtemps occulté porajmos, l'engloutissement, le génocide tzigane. Et puis son côté romanesque et sensible garde le cœur au chaud car on a aussi besoin de continuer à rêver au meilleur de l'humain, à "la part sauvage". J'ai vraiment beaucoup aimé et en lisant le pourquoi de ce livre (voir plus bas) je ne comprends que mieux la résonance qu'il a eu en moi.

CGC

"Que pouvait le violon de Jag, contre la longue nuit qui s'annonçait ?

Et pourtant debout face au Danube, le vieil homme jouait un air lumineux qui déchirait l'encre du ciel comme un orage. Tristesse et colère mêlées, foudre et misère."

"Je ne suis pas simplement un vieil homme qui regrette le monde d'hier. je sais très bien ce que valait le monde d'hier : pas mieux ! Non, je préfère ne pas savoir de quoi sera fait demain, ici. Le vieux Johann avait raison : ce monde-là tourne comme un manège qui s'en va vers le pire..."

"Le monde jadis paysages et beauté, ressemblait maintenant à une nasse étranglée."

"C'était cela qui ébranlait le plus le vieux médecin : ce qu'on faisait à l'homme ici, comment on l'effaçait peu à peu, comment on le réduisait à n'être plus qu'un inextricable nœud animal de faim, de froid, de soif et de douleur."

"D'une seule traite essoufflée, elle raconta l'enfer de Stalingrad, cette bataille de six mois qui avait semblé durer des siècles, les combats urbains terribles, les ruines fumantes, les cadavres en décomposition, le bruit infernal, le froid glacial, la peur radicale, absolue, les hommes qu'on envoyait à abattoir par régiments entiers, qu'on jetait dans la fournaise des combats comme des pelletées de charbon dans la chaudière d'une locomotive."

"Elle a mille fois raison, tu sais, il faut profaner le malheur. Le malheur ne mérite pas qu'on le respecte, souviens t-en..."

Alain Mascaro, né le 23 avril 1964, Professeur de Lettres (Vichy).

Alain Mascaro, né le 23 avril 1964, Professeur de Lettres (Vichy).

"En juillet 2019, ma compagne et moi avons largué les amarres pour 5 années. Après avoir parcouru le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, l’Iran, le Népal, l’Inde, la Birmanie et le Cambodge, nous nous sommes retrouvés bloqués en Thaïlande par la pandémie. C’est en grande partie durant ce confinement thaïlandais que j’ai écrit mon premier roman « Avant que le monde ne se ferme ». Mon second roman « Je suis la sterne et le renard » a été écrit en Islande, Turquie, Grèce, France, Nouvelle-Zélande et Tasmanie (Australie)…"

Pourquoi les Tziganes dans mon premier roman ?

Les roulottes sont des cabanes à roues, des maisons sans fondation, sans terrain ni clôture ; des esquifs qui chaloupent en cahotant sur l’océan morcelé des campagnes. Elles ont pour équipage des pirates sans frontières, les gens du voyage…

Mais en ce temps-là, j’ai quatre ou cinq ans, on ne dit pas encore gens du voyage, ni même tziganes. Ce sont les gitans, les romanos, parfois les bohémiens, cela dépend de qui profère les mots. Ils passent deux fois l’an devant la maison de Chignat avec leurs roulottes et leurs chevaux, sur la Nationale 89. Les femmes ont des robes bariolées et les hommes des pantalons sombres et des boléros élimés à fils dorés. Des chiens noirs courent devant eux. Le tableau est aussi coloré que les images d’Épinal qu’on reçoit à l’école au bout de dix bons points. Je me colle au carreau pour les regarder passer tandis que le père formule son désir de vivre comme les gitanos, mais ce ne sont que des paroles en l’air.

« Ils ont la bonne vie ! »

Sans doute sont-ce les derniers tziganes de cette espèce, viendra ensuite le temps des caravanes et des camionnettes, ou bien alors nos pays ventrus leur interdiront-ils de venir, qui sait ?

Ce sont surtout les enfants qui m’intéressent : certains tiennent les rênes sous la surveillance d’un adulte, d’autres sautillent sur la chaussée, sales et libres comme j’aimerais l’être. Ils ne vont pas à l’école, vivent au grand air et dorment dans des roulottes ; ils viennent de très lointains pays que je ne parviens pas à imaginer mais que j’aimerais parcourir. On me dit qu’ils sont pauvres et que ce n’est pas simple de vivre dehors, mais que puis-je comprendre à ces considérations d’adultes ? Je les trouve simplement beaux.

Peut-être ma mémoire les a-t-elle de plus en plus embellis au fil du temps, jusqu’à ce qu’ils deviennent ce qu’ils sont pour moi aujourd’hui : un territoire onirique. Ils sont comme un garam dont je saupoudre parfois le monde, surtout lorsqu’il est fade et froid ; mais pas seulement : certains paysages appellent en moi un rêve de roulottes. Une prairie, à plus forte raison une steppe, et aussitôt j’imagine un convoi de gitans aux prunelles ardentes, les rires des enfants et les robes colorées des femmes. Dans un syncrétisme mental assez baroque, ces figures d’hommes libres se superposent à d’autres, faces de Sioux, de Comanches, de Navajos ou de Cherokees ; les roulottes et les tipis cohabitent et les chants des Pow Wow se mélangent aux violons. Les Tziganes et les indiens sont l’exacte allégorie de mes désirs d’errances…

Adulte, le hasard a voulu que je me retrouve à enseigner le français dans une classe de sixième où l’on avait intégré des enfants tziganes. J’ai vite compris ce que notre société appelle « intégration » : il s’agit plutôt de cette désintégration pure et simple que pudiquement l’on nomme « acculturation » ; est-il besoin de préciser qu’elle est unilatérale ? J’étais plein de bonne volonté et d’enthousiasme. Je suis même allé à un colloque à Lyon dont le thème était : « Stratégie d’appropriation des savoirs, le cas des enfants tziganes ». Sociologues, philosophes et psychologues se succédaient à la tribune sous le regard médusé de tziganes dont certains n’ont pas tardé à quitter la salle en proférant des anathèmes. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez, a dit l’un d’eux. Vous ne savez même pas ce qu’est un tzigane ! »

De fait, les gens du voyage étaient de simples objets d’étude pour les intervenants – et « objets » est le terme parfaitement adéquat. On classait les tziganes en niveaux d’acculturation, on parlait d’eux comme s’ils étaient des entités désincarnées, des abstractions mathématiques destinées à combler les cellules de tableaux Excel. J’aurais aimé que tous ces universitaires guindés viennent un peu voir le camp que j’avais visité au bord de la rivière Allier : un bidonville de vieilles caravanes verdies par la mousse, de masures de planches et de tôles où s’entassaient des Manouches semi-sédentaires, sans électricité ni eau courante, dans la boue, à la merci des crues de la rivière. J’aurais aimé qu’ils viennent observer de plus près les aires d’accueil des gens du voyage, émanations de notre bonne conscience, mais espaces aberrants qui ne tiennent pas compte des spécificités culturelles des tziganes et qui, sans qu’il soit la peine d’y réfléchir bien longtemps, révèlent en réalité les arrière-pensées de nos sociétés de l’ordre : parquer, immatriculer, contrôler tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, sortent du carcan ultra normé qui étrangle nos vies.

Extrait de « Avant de partir » (2019)

Anouar Benmalek est né à Casablanca en 1956. Auteur de nombreux romans, dont Les Amants désunis, Le Rapt, Ô Maria, Fils du Shéol et L’Amour au temps des scélérats, Grand Prix SGDL 2022 de fiction, traduit dans une dizaine de langues, le romancier franco-algérien Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs du Comité algérien contre la torture. Enseignant-chercheur dans une université parisienne, parlant le russe, il a passé cinq ans dans l’ancienne URSS entre Kiev, Odessa, Moscou et Leningrad à préparer une thèse de doctorat en mathématiques, le thème de son dernier livre paru en août dernier chez Emmanuelle Collas éd. : Irina, un opéra russe.

Anouar Benmalek est né à Casablanca en 1956. Auteur de nombreux romans, dont Les Amants désunis, Le Rapt, Ô Maria, Fils du Shéol et L’Amour au temps des scélérats, Grand Prix SGDL 2022 de fiction, traduit dans une dizaine de langues, le romancier franco-algérien Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs du Comité algérien contre la torture. Enseignant-chercheur dans une université parisienne, parlant le russe, il a passé cinq ans dans l’ancienne URSS entre Kiev, Odessa, Moscou et Leningrad à préparer une thèse de doctorat en mathématiques, le thème de son dernier livre paru en août dernier chez Emmanuelle Collas éd. : Irina, un opéra russe.

Née en 1989 au bord des vagues, Léna Ghar doit ses plus grandes joies à ses amies, à ses frères, au soleil et au vent. Elle a déménagé à l’aube de ses 17 ans pour aller étudier dans une grande ville. Elle a suivi le Master de création littéraire à Paris-8 et travaille dans l'édition sonore. Tumeur ou tutu est son premier roman. Prix des Cordeliers 2024.

Née en 1989 au bord des vagues, Léna Ghar doit ses plus grandes joies à ses amies, à ses frères, au soleil et au vent. Elle a déménagé à l’aube de ses 17 ans pour aller étudier dans une grande ville. Elle a suivi le Master de création littéraire à Paris-8 et travaille dans l'édition sonore. Tumeur ou tutu est son premier roman. Prix des Cordeliers 2024.

Alain Mascaro, né le 23 avril 1964, Professeur de Lettres (Vichy).

Alain Mascaro, né le 23 avril 1964, Professeur de Lettres (Vichy).

James Cañón est né et a grandi en Colombie. Après des études universitaires à Bogotá, il s'installe à New York pour apprendre l'anglais. Tout en prenant des cours à la New York University, il commence à écrire. Diplômé de l'université Columbia, il a reçu en 2001 le Henfield Prize for Excellence in Fiction, et ses nouvelles ont été publiées dans de nombreuses revues littéraires. James Cañón vit aujourd'hui à Barcelone.

James Cañón est né et a grandi en Colombie. Après des études universitaires à Bogotá, il s'installe à New York pour apprendre l'anglais. Tout en prenant des cours à la New York University, il commence à écrire. Diplômé de l'université Columbia, il a reçu en 2001 le Henfield Prize for Excellence in Fiction, et ses nouvelles ont été publiées dans de nombreuses revues littéraires. James Cañón vit aujourd'hui à Barcelone.

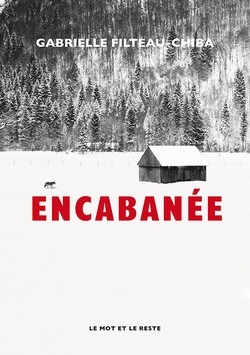

Gabrielle Filteau-Chiba écrit, traduit, illustre et défend la beauté des régions sauvages du Québec. Encabanée, premier volet d'une trilogie, paru au Québec en 2018, est inspiré par sa vie dans les bois du Kamouraska, il a été traduit dans plusieurs langues. Ont suivi Sauvagines en 2019, Bivouac en 2021. Un recueil de poésie La forêt barbelée en 2022, repris par Le Castor astral et Hexa en 2023, un roman dystopique toujours chez XYZ, éd. puis publié par Stock début 2025. Et La robe en feu, poésie encore, paru en 2025 au Québec et en France.

Gabrielle Filteau-Chiba écrit, traduit, illustre et défend la beauté des régions sauvages du Québec. Encabanée, premier volet d'une trilogie, paru au Québec en 2018, est inspiré par sa vie dans les bois du Kamouraska, il a été traduit dans plusieurs langues. Ont suivi Sauvagines en 2019, Bivouac en 2021. Un recueil de poésie La forêt barbelée en 2022, repris par Le Castor astral et Hexa en 2023, un roman dystopique toujours chez XYZ, éd. puis publié par Stock début 2025. Et La robe en feu, poésie encore, paru en 2025 au Québec et en France.