Erri de Luca

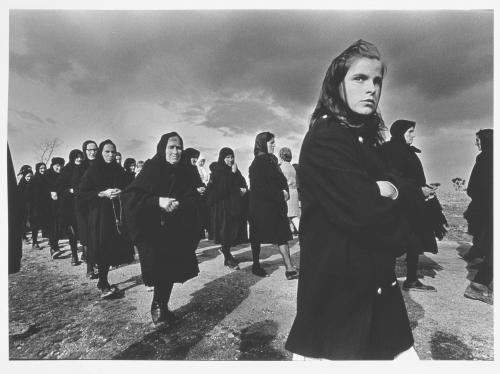

On se trouve aussi dans une guerre par honte de rester à l’écart.

Et puis un deuil te saisit et t’y maintient pour être soldat de rage.

in Trois chevaux

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

On se trouve aussi dans une guerre par honte de rester à l’écart.

Et puis un deuil te saisit et t’y maintient pour être soldat de rage.

in Trois chevaux

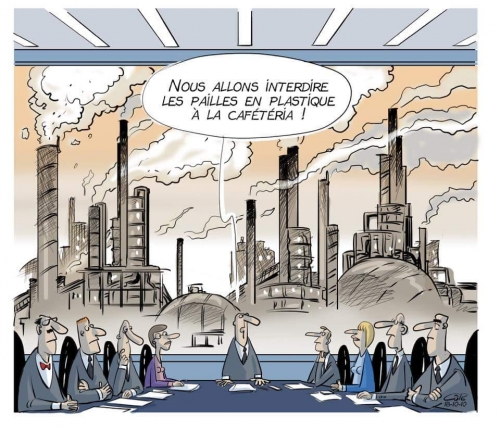

La vertu, l’éthique ne consistent pas dans la répétition du bien.

Toute vertu cesse d’en être une dès qu’elle devient mécanique.

« Si gît un malheureux sergent

qui fut pendeu le vit bandent

contre lordre de la nature

un moine passant par le port

le voyant en ceste posture

crut quil vouloit foutre la mort ».