- Page 11

-

-

Le plancher de Perrine le Querrec

Éditions Les doigts dans la prose, avril 2013.

134 pages, 15 €.

Le plancher est un livre d’une densité singulière, qui au fur et à mesure confine à l’étouffement, et pour cause, l’histoire peinte ici raconte le basculement dans la folie de toute une famille. Peinte, car la langue dont use l’auteur est un matériau quasi organique qui est à elle toute seule, une œuvre d’art. La poésie n’y est pas un décorum, mais véritablement la seule langue possible pour formuler l’indicible, pénétrer l’intolérable et infuser la folie dans les tripes même du lecteur. Car si dans la première partie nous sommes encore dans la narration, dans la seconde nous culbutons du côté où la langue elle-même s’affole. Une langue pleine de terre, taillée au couteau, absolument magnifique cependant, flamboyante comme un crépuscule d’automne. Dans la troisième partie, elle nous immerge pour de bon dans un bourbier de démence.

La première partie est intitulée La souche. La souche, ce qui reste d’un arbre que l’on a coupé, les racines toujours plongées dans la terre, nourricière ou collet, c’est selon. Ici cette terre, cette terre de paysans, passera de nourricière à cocon toxique, jusqu’à ce que piège, elle se referme définitivement. Nulle métamorphose heureuse n’en sortira.

La famille, ils sont six. Le père, la mère et les enfants : Paule, Simone, Jeannot et Mortné.

L’histoire commence en 1930 quand Joséphine et Alexandre, le père et la mère, achètent une ferme dans le Sud, fuyant des problèmes avec les autres, là-haut dans le Nord. Joséphine, avec ses deux frères à l’asile, porte déjà en elle les germes d’une impossibilité de s’entendre avec qui que ce soit. Ils achètent donc une grande et belle ferme et en tant qu’estrangers, s’attirent immédiatement la haine et la jalousie des Deux-cents, les villageois d’à côté.

Dans cet univers déjà clos, trois enfants de plus viendront au monde. Paule était déjà née dans le Nord. Le dernier est mort né en plein champ.

Jean, qui ne sera jamais que Jeannot, est né en 1939, pour éviter au père la conscription, ce qui ne fait qu’alimenter sales murmures et jalousie du côté des Deux-cents. Quand aux six, « ils ont tous un air de famille, un air de désastre ».

La guerre passe et « Les années passent et avec elles les coups de hache, les éraflures, les entailles, les éviscérations. Les années avancent et elles essaient, les filles, de courir insouciantes, d’étudier bienveillantes, de grandir insouciantes. Les années passent et Jeannot tente de comprendre, d’aimer et de parler. Les années passent et les parents poursuivent l’œuvre de destruction, souterrainement aidés par les Deux-cents qui n’en finissent pas de maudire, de cracher, d’envier.

(…)

Ce n’est pas un père, juste une forme de violence

Ce n’est pas une mère, juste une forme d’indifférence

Ce n’est pas une famille, juste une forme de récit

(…)

Une longue cohabitation avec l’inhabitable. »

(…)

Les parents ne sont jamais d’accord. Sur rien. Sauf pour persécuter les enfants. »

Et puis il y a ce jour funeste où Jeannot pénètre dans la grange et qu’il voit…

« - Tu n’as rien vu !

Je n’ai rien vu. Verrai rien. Jamais. Ni dans la grange, ni dans la chambre, ni dans le champ. La bête je la vois pas. La bête aux yeux dilatés de peur. »

Alors Alexandre, le père, le colosse, l’abuseur, deviendra l’ENNEMI. L’ENNEMI qui commande au cerveau de Jeannot. Ne rien voir.

« Alexandre bine et bêche et sillonne, brutalise. Passe et repasse sa charrue. Paule a de la terre plein la bouche, plein les yeux, jupe relevée sur son ventre neuf. »

Jeannot a dix-huit ans, il est amoureux. Amoureux de Destinée. Fille du village des Deux-cents qui ne voient pas cela d’un bon œil. Jeannot a dix-huit ans, son cœur sera pulvérisé. Il va partir, il part, ira verser plus de saloperie encore sur ses plaies. Il part pour l’Algérie.

Jeannot parti tuer, Simone partie avec un mari pour ne plus jamais revenir, Paule restée avec la graine de douleur que l’ennemi a semé en elle, l’EnfantX et les voix des Deux-cents qui vipèrent plus que jamais, jusqu’à l’agression physique. Paule, la labourée, commence à basculer. Le père rattrapé par le bouche à oreille, l’irracontable qui s’ébruite à tout va, le père : pendu dans la grange. Jeannot doit rentrer.

« Jeannot sera toujours le mutilé, suspendu au crochet, sur les murs épais de la ferme, blessé aux épines de silence cloués aux portes des granges pour éloigner le mal qui est le bien, mais qui le dit ? »

Nous entrons alors dans la deuxième partie, Les branches, où « s’ouvre le gouffre des douze longues années de solitude »

« Tout ce qui était au père, tout ce qui était le père, Jeannot le laisse pourrir. » Ce qui reste de la « famille » se referme sur elle-même, « mi-humains, mi-bêtes, ils n’existent plus, deviennent innommables, désintégrés, sauf à visser plus fort leur masque de fou. »

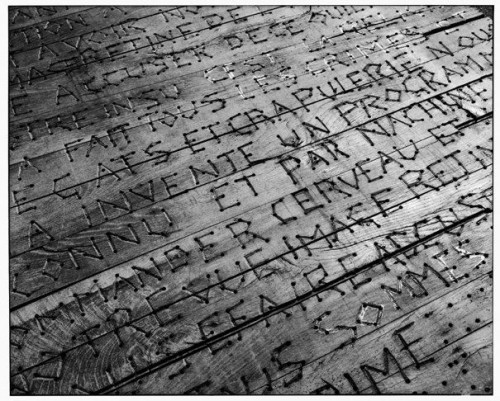

Tout ira alors crescendo dans le non-sens de la désintégration, de la dissolution, de la décomposition, jusqu’à la troisième partie, où la mère déjà enterrée sous le plancher, où Paule erre dans ce qui reste de la ferme envahie par la végétation et la putréfaction. Jeannot lui, ne décolle plus du plancher, à plat ventre, il grave dans les planches, au couteau, à s’en faire saigner les mains, il grave tout. Parce qu’il n’a pas trouvé un seul bout de papier dans toute cette désolation et qu’il doit conjurer trente-deux ans de silence. Il grave, saigne à blanc le plancher.

« Si Jeannot le veut, bois devient papier. »

« Ceci est malangue !

Allongé dans ma litière de copeaux je touche les lettres, je sais ce que je dis. Je dis que j’ai vu. Je dis que ma rétine, ma vue, mon œil et les images. Je dis les abus. Je dis noir sur noir. Je dis et ne vacille pas. Je dis ce qu’ils ne m’ont pas raconté. Leurs interdits. Je dis à leur place, je dis à leur faute, je dis à leur face, je dis à leur tête. Je dis ma puissance. C’est à vous de me regarder maintenant. »

Cinq mois de travaux forcés à plat ventre sur le plancher, à plat ventre sur le corps pourrissant de la mère. Jusqu’à la mort.

Restera Paule, SURVIVANTE, la première et la dernière.

Le plancher de Jeannot a été présenté lors de l’exposition Écriture en délire à la collection de l’Art Brut, à Lausanne, du 11 février au 26 septembre 2004. Ce plancher existe et il est placardé sur les murs de l’hôpital Sainte Anne, dans le 14è arrondissement de Paris, où il est toujours visible et rend justice à tous les Jeannot, toutes les Paule, tous les enfantsX et les Mortnés… On en trouvera des photos à la fin de ce livre.

Un livre d’une beauté saisissante, portrait choc d’une certaine réalité du monde rural d’antan, entre autre, un livre hybride dans sa construction, qui dissout les frontières entre prose et poésie et met comme le souhaite ses éditeur, les doigts dans la prose. Nous en ressortons absolument électrifiés, ébahis et profondément fouillés de l’intérieur.

Cathy Garcia

Le plancher photographié par Martin d'Orgeval

Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Elle hante les bibliothèques et les archives pour assouvir son appétit de mots et révéler les secrets oubliés. De cette quête elle a fait son métier : recherchiste. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons. Perrine Le Querrec est une auteure vivante. Elle écrit dans les phares, sur les planchers, dans les maisons closes, les hôpitaux psychiatriques. Et dans les bibliothèques où elle recherche archives, images, mémoires et instants perdus. Dès que possible, elle croise ses mots avec des artistes, photographes, plasticiens, comédiens.

Bibliographie :

« Jeanne L’Étang », Bruit Blanc, avril 2013

« De la guerre », Derrière la salle de bains, 2013

« No control », Derrière la salle de bains, 2012

« Bec & Ongles », Les Carnets du Dessert de Lune, 2011

« Coups de ciseaux », Les Carnets du Dessert de Lune, 2007

Site : http://www.perrine-lequerrec.com/

Blog: http://entre-sort.blogspot.com/ -

Koan Zen

***

Si le diable vient durant ta méditation, donne lui trente coups de bâtons.

Si le Bouddha vient, donne lui trente coups de bâtons.

***

-

Marcin Sacha - India

-

William-Adolphe Bouguereau - la leçon difficile -1884

-

La Fontaine du Bonheur

-

Thimothy Archibald - Echolilia

Le photographe Thimothy Archibald nous présente son projet intéressant et émouvant. Dans sa série “Echolilia”, Archibald explore la relation qu'il entretient, à travers la photographie, avec son fils autiste Elijah. Il a commencé à photographier son fils Elijah quand il n’avait que 5 ans. Cependant, à l’époque, le but d’Archibald était simplement informatif. Elijah souffrant d’autisme, était solitaire, obsédé par les objets mécaniques et avait un besoin rituel de répétition. Archibald photographiait son fils et montrait les photos à différents spécialistes comportementaux qui lui confirmèrent que son fils était autiste. Cependant, Archibald ne voulait pas que la relation photographique entre père et fils reste strictement informative et Echolilia devint une collaboration qui dura 3 ans. Le terme décrit la répétition des phrases, commune chez les personnes atteintes d’autisme. L’intention d’Archibald est de capturer l’essence des rituels répétitifs de son fils à travers la photographie. Il commença par capturer certains rituels d’Elijah qui pouvaient rendre Archibals fou. Comme Archibald l’explique, Elijah faisait des choses avec son corps et ils étaient incapables de l’arrêter. Par exemple, il avait l’habitude de se balancer au bout du canapé ou s’allonger dans l’herbe dans le jardin et écouter de la musique toute la journée. Il se mettait aussi en boule dans une boîte en plastique pour ses jouets, un rituel qui donne lieu à l’une des photos les plus émouvantes de la série. D’après Archibald, son projet Echolilia lui a permis de comprendre la situation, son rôle de père, mais avant tout d’accepter que son propre fils était différent. Ces habitudes qui le rendaient fou auparavant ont complètement changé à travers ses photos. Dans Echolilia, père et fils créent leur propre langage visuel, grâce auquel ils peuvent communiquer l’un avec l’autre, même lorsque les mots ne leur sont plus d’aucun secours. En fait, Elijah reçoit une attention positive pour ses rituels et peut partager quelque chose avec son père, et il commence même à prendre ses propres photos.

Les informations de cet article sont extraites de Juventud Fotográfica (en espagnol).

écrit par kscaramouche et traduit par lomographyfrance

Relayées par http://www.lomography.fr/

-

Marcelle Vallet - Enfances buissonnières ou l'Ecole des Quatre Saisons

Marcelle Vallet est une des rares femmes photographes et reporters à Lyon dans les années cinquante. Elle est certainement l'une des personnalités lyonnaises qui a le mieux approché la diversité de ceux qui ont habité Lyon et sa banlieue au cours des années 1950 et 1960. Son œuvre photographique personnelle, qui s'inscrit dans la lignée de l'école humaniste de Willy Ronis ou Robert Doisneau se développe jusqu'en 1970 autour d'axes différents. Témoignage d'une vie et d'une époque, ses photographies font partie des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon : un ensemble de quelques 5000 pièces, dont plus de 1700 clichés négatifs, que Marcelle Vallet a donné à la Ville de Lyon en juin 1994.

Pour en (sa)voir plus : http://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO01001THM000

-

Gandhi

***

Vous devez être le changement

que vous souhaitez voir dans le monde.

***

-

Le Gone du chaâba de Christophe Ruggia - 1998

Ce film est adapté du roman d'AZOUZ BEGAG, lui-même fils d'immigré algérien.

Voir un document filmé à sa sortie ici : http://www.youtube.com/watch?v=xYk1fcDp5FI

-

Marcelle Vallet - Le Chaâba, bidonville de la banlieue lyonnaise - 1957-1960

1957

1960

Le Chaâba était un bidonville situé sur les bords du Rhône, à Villeurbanne, dans le quartier des Buers. A un kilomètre de la ville, c'était un ensemble de constructions légères, édifiées avec des planches en bois et de la tôle ondulée, sur un terrain boueux, entouré de remblais, jouxtant une décharge publique.

-

L’Amour d’Amirat suivi de Né nu, Oiseaux mohicans, Kilroy was here, Daniel Biga

Préface de Jean Orizet, Cherche Midi, Collection Points Fixes, mai 2013

335 pages, 19,50 €

Dans la première partie, la plus cohérente on dira, L’Amour d’Amirat (1984), l’auteur a quitté la ville pour vivre, et accessoirement écrire, dans un hameau abandonné sur les hauteurs des Alpes du Sud. Il a quitté son métier d’enseignant pour aller y vivre quasi comme un ermite et y cultiver un jardin, aussi bien extérieur qu’intérieur.

ici à la montagne il n’y a que moi

qui tourne et pète dans mon couchage

il n’y a que moi et le froid

la nuit qui n’en finit pas

l’inondation des souvenirs

En totale osmose avec la nature qui l’environne, il demeure là-haut même en hiver, et on songe en lisant toutes les pensées et anecdotes qu’il confie au papier, à Thoreau, mêlé de Li Po, Nan Shan et Castaneda, avec des accents libertaires récurrents de ces années soixante-huitardes où le désir d’un retour à la terre était motivé par une critique virulente et pertinente d’un système, autant que par une attirance certaine pour une liberté absolue et donc fantasmée – ou presque, car l’utopie, encore une fois, n’est pas l’irréalisable mais ce qui n’est pas encore réalisé, dixit Théodore Monod.

On perd le sens du vivre quand La pensée s’emballe Le mental tournant à vide voudrait rentabiliser le moindre geste hiérarchiser chaque action Ainsi vient l’impression de « perdre son temps » alors qu’on perd seulement le sens du vivre

Cela dit, Biga n’a pas des rêves communautaires, c’est un individu pleinement affirmé, volontaire et il a parfaitement conscience que liberté égale indépendance et responsabilité.

Je ne serai jamais plus libre – je veux dire jamais plus indépendant je veux dire jamais plus responsable de moi je veux dire jamais plus individu je veux dire jamais plus seul qu’en ce moment

On se régale à la lecture de cet Amour d’Amirat et on se laisse entraîner par moments dans une sorte d’enfance intérieure, que seul le contact avec la nature sait aussi bien nous faire retrouver. Richesse du non-faire, plaisir de la contemplation.

Plusieurs fois par jour je découvre un insecte inconnu chaque fois c’est comme s’il était créé pour moi seul

On y goûte la solitude de l’auteur parfois si douce, si pleine et parfois angoissante, rongeuse.

Hier

je cherchais quelqu’un pour pleurer dans ses bras

et d’autres matins

je sors dans le monde et le monde m’appartient

Il y tant de vie tout autour d’Amirat, végétale, animale, et humaine parfois, d’autant plus généreuse qu’elle est rare. Le contact avec l’autre devient précieux, se goûte comme un nectar, un vin délectable, surtout si cet autre est du sexe féminin à peau douce et chaude. Car, que ce soit en solitude ou pas, ce qui revient sans cesse sous la plume de Daniel Biga, c’est le mot amour, mais pas n’importe quel amour, non, l’Amour avec un grand A, l’essence même du vivre, la Source de tout.

L’amour avec la peur l’amour stérile l’amour sans amitié l’amour injuste par manque insuffisance que ce soit dans un lit un nid dans les buissons l’amour s’il n’est pas expansion universelle dans chaque fibre de matière chaque rayon de conscience l’amour sans amour est inutile

Quand on passe aux parties suivantes, Né nu (1974-1983), et plus anciennes comme les Oiseaux mohicans (1966) et Kilroy was here (1972), nous sommes déjà familiarisés avec l’auteur. Le mot est exact, nous avons appris à mieux le connaître sur les hauteurs d’Amirat, alors on le suit plutôt avec plaisir dans ses pérégrinations mentales, ses élans poétiques, sensuels aussi bien que métaphysiques, dans un fourre-tout jovial où on croisera encore Castaneda aussi bien que des hexagrammes du Yi King.

Le pouvoir est du jour

mais la puissance est de nuit

Des films, de la musique, des livres, des rencontres, des souvenirs, des voyages, un concentré de vie distillé à la plume un peu froutraque de poète et toujours cet art de vivre, cette quête de simplicité qui tranche avec l’air confiné des années 80 où le consumérisme allait devenir roi, un roi toujours pas détrôné d’ailleurs, et mis à l’honneur, l’acuité des sens, la pas trop sainte trinité corps-cœur-âme dans une spiritualité ancrée à la terre, reliée aux plus anciens élans mystiques de l’humanité, en ces temps ou ces lieux où le prêtre s’appelait chaman.

Ce matin le simple fait de

Respirer l’air du monde

Est une éclatante aventure

C’est de cette respiration que naît la poésie de Daniel Biga, tout aussi naturelle, sans fioritures, sans ronds de jambes. La poésie du vivre, un point, c’est déjà beaucoup.

Tu es libre

Tu es vivant

avec ta souffrance et ta joie

tu es un immense regard

Une poésie qui questionne autant qu’elle se passe parfois du questionnement pour entrer directement dans le vif de l’expérience, mais une quête est là, toujours en filigrane. Celle du sens d’être au monde et on pense aussi aux portes de la perception qu’a tenté d’ouvrir, voire de forcer parfois, toute une génération avide d’expériences à la fois fortes et transcendantes.

Si toute porte se ferme c’est qu’elle peut aussi s’ouvrir

Il faudra que j’aille jusqu’au bout

de celui que je ne suis pas

pour trouver celui que je suis vraiment

et seule la peur de perdre celui que

je ne suis pas

me freine et m’arrête

« cependant tu ne peux forcer le mûrissement d’un fruit sans en altérer la qualité : patience »

Cheminant vers la sagesse d’une part, on sent chez Biga également un amour constamment renouvelé pour la jeunesse, un amour qui frôle parfois la nostalgie. L’auteur est comme avide d’un éternel printemps, ce qui ne l’empêche pas de porter un regard lucide sur le monde, mais c’est cela sans doute qui lui a donné l’énergie nécessaire pour rompre avec certaines convenances, quand confort marche avec conformisme. Pas de résignation chez Biga, mais l’acte poétique comme acte de perpétuelle régénération, sans hésiter à user de provocation. C’est cela sans aucun doute qui lui a permis de connaître et de partager l’Amour d’Amirat, et qui fait de Daniel Biga, assurément, un poète, peintre également, que ne renierait pas la Beat Generation.

Cathy Garcia

Daniel Biga est né à Nice en mars 1940 où il est revenu vivre aujourd’hui. Après une enfance Varoise (Fayence puis Ste Maxime) il vit l’exil citadin et le « lycée buissonnier » (ou plutôt portuaire) dans sa ville d’origine où il découvre la poésie et l’art. Il poursuit ses études à l’École Municipale de dessin (Villa Thiole) à Nice puis accomplit son service militaire (en Algérie en guerre). À son retour à Nice, il pratique des dizaines de petits métiers et passe une licence de lettres. Il peint et expose dans « les marges » de l’École de Nice et publie en 1966 son premier recueil, Oiseaux Mohicans, qui, réédité à la Librairie St Germain des Prés en 1969, sera salué par la critique comme un événement poétique. Il enseignera ensuite à l’École Régionale des Beaux Arts de Nantes, puis sera président de la Maison de la poésie de Nantes. Il a publié plus d’une trentaine d’ouvrages.

Daniel Biga est né à Nice en mars 1940 où il est revenu vivre aujourd’hui. Après une enfance Varoise (Fayence puis Ste Maxime) il vit l’exil citadin et le « lycée buissonnier » (ou plutôt portuaire) dans sa ville d’origine où il découvre la poésie et l’art. Il poursuit ses études à l’École Municipale de dessin (Villa Thiole) à Nice puis accomplit son service militaire (en Algérie en guerre). À son retour à Nice, il pratique des dizaines de petits métiers et passe une licence de lettres. Il peint et expose dans « les marges » de l’École de Nice et publie en 1966 son premier recueil, Oiseaux Mohicans, qui, réédité à la Librairie St Germain des Prés en 1969, sera salué par la critique comme un événement poétique. Il enseignera ensuite à l’École Régionale des Beaux Arts de Nantes, puis sera président de la Maison de la poésie de Nantes. Il a publié plus d’une trentaine d’ouvrages.Bibliographie :

Oiseaux Mohicans, autoédition en 1966, éd. Saint-Germain-des-Prés, 1969

Kilroy was here ! éd. Saint-Germain-des-Prés, 1972

Octobre, éd. Pierre-Jean Oswald, Paris, 1973

Esquisses pour un schéma du rivage de l’Amour Total, éd. Saint-Germain-des-Prés, 1975

Moins ivre, éd. revue Aléatoire, Nice, 1983

Pas un jour sans une ligne, Fonds École de Nice, 1983

Histoire de l’Air, éd. Papyrus, Paris, 1983

L’Amour d’Amirat, éd. Le Cherche-Midi, Paris, 1984

Né nu, éd. Le Cherche-Midi, 1984

Bigarrures, éd. Telo Martius, Toulon, 1986

Oc, Les Cahiers de Garlaban, Hyères, 1989

Stations du Chemin, éd. Le Dé Bleu, La Roche-sur-Yon, 1990

C’est l’été !, éd. Cadex, Montpellier, 1990

Sur la page chaque jour, entretiens avec Jean-Luc Pouliquen, Z’éditions, Nice, 1990

Eclairs entrevus, éd. Tarabuste, Saint-Benoît-du-Sault, 1992

Le bec de la plume, éd. Cadex, 1994

Carnet des refuges, éd. L’Amourier, Coaraze, 1997

Mammifères, livre d’artiste avec Gérard Serée, éd. L’Amourier, 1997

Sept Anges, éd. L’Arbre, Aizy-Jouy, 1997

La chasse au Haïku, éd. du Chat qui tousse, Cordemais, 1998

Détache-toi de ton cadavre, éd. Tarabuste, Saint-Benoît-du-Sault, 1998

Éloges des joies ordinaires, éditions Wigwam, Rennes, 1999

Le Chant des Batailles, 1ère éd. L’Amourier, 1999, 2ème éd. L’Amourier 2007

Dits d’elle, éd. Cadex, 2000

Arrêt facultatif, Gros textes, 2001

Cahier de textes, La belle école, Nantes, 2001

L’Afrique est en nous, éd. L’Amourier, 2002

Capitaine des myrtilles, éd. Le Dé Bleu, 2003

Le poète ne cotise pas à la sécurité sociale, éd. Le castor astral, 2003

Dialogues, discours & Cie, éd. Tarabuste, 2005

Poévie, éd. Gros Textes, 2005

L’apologie de l’animal, éd. Collodion, 2005

Le sauvage des quatre-chemins, éd. Le castor astral, 2007

Impasse du progrès, éd. Traumfabrik, 2008

Méli-Mémo, éd. Gros Textes, 2011

Note parue sur : http://www.lacauselitteraire.fr/

-

Jacques Lacarrière

***

Harmoniser en soi mesure et démesure, faciliter les noces du silence et du cri, convertir l’impatience en patience et la passion en compassion, ce sont quelques-unes des voies –ou des sentiers- pouvant conduire vers la sagesse. Car toute sagesse vivante ne saurait s’engendrer de la mort ou des cendres du moi mais de ses braises intactes et vives.

***

-

Marcelle Vallet - Famille Zanko, 1949

Mami Zanko est l'épouse d'Alexander Zanko, tsigane chaudronnier installé près du boulevard de Ceinture dans la banlieue lyonnaise.

Alexander Zanko et son épouse

Les enfants Zanko

Malashka Zanko et le samovar

-

Marcelle Vallet - Gitans aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 1952

http://www.bm-lyon.fr/decouvrir/collections/vallet.htm