Le Petit Chaperon Rouge

Par Sir John Everett Millais

par Gustave Doré

par William M. Spittle

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Par Sir John Everett Millais

par Gustave Doré

par William M. Spittle

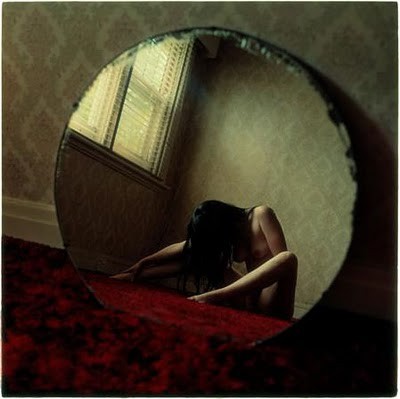

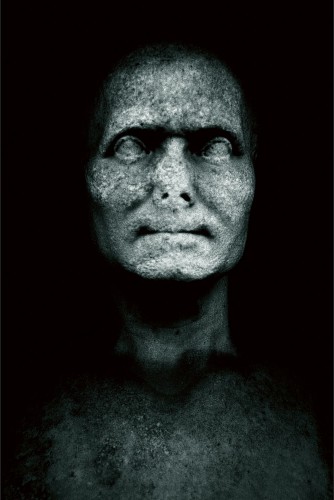

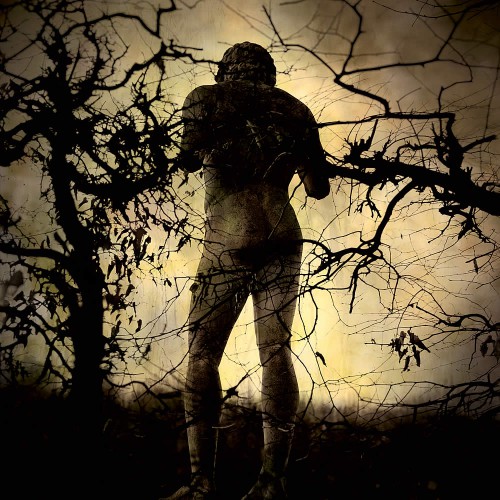

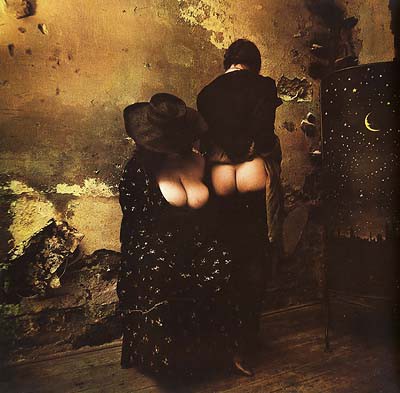

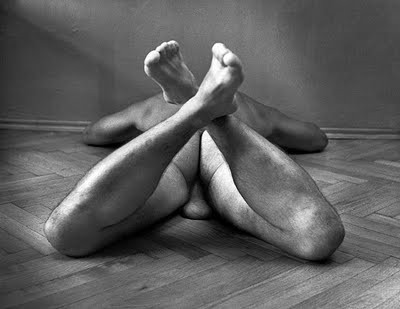

Série The other side, 2002

Série Reflecting skin, 2012

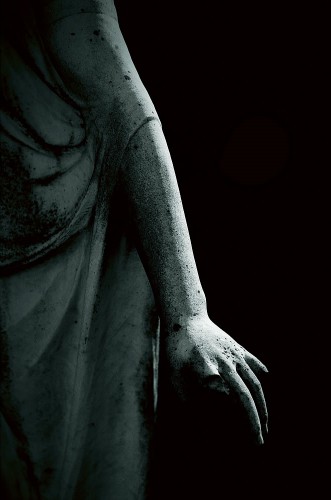

Série Whitestain, 2011

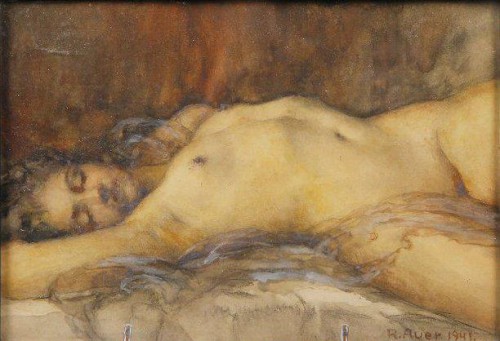

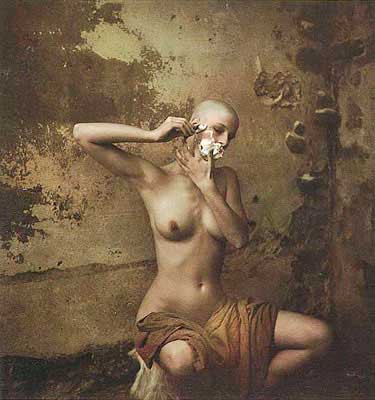

Robert Auer, né en 1873, décédé 1952 était un peintre croate, qui a peint plus de 150 portraits et des nus et autant de compositions symboliques.

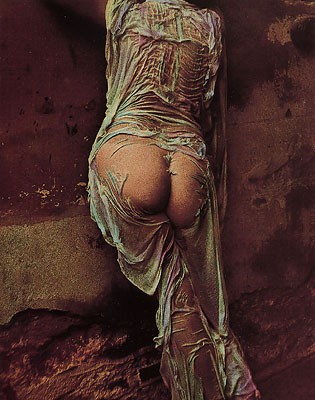

de la série As above so below, 2010

de la série Wormwood, 2007

De la série Ivy, 2009

De la série The Fall, 2004

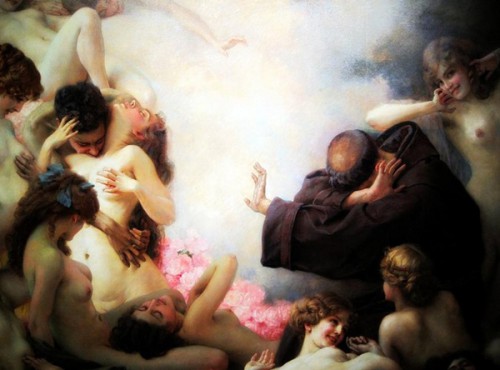

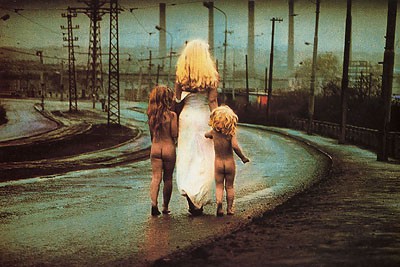

Là-Bas [Down There], 2012 une vidéo de Fabrice Bigot et Jane Burton

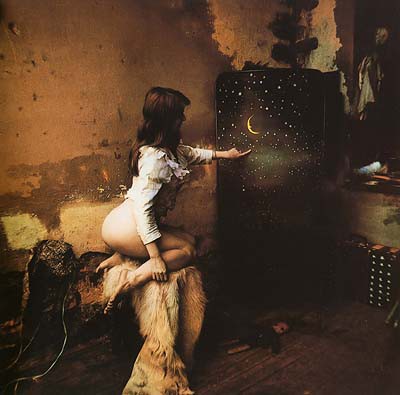

This star is mine, 1975

Wich star is mine, 1975

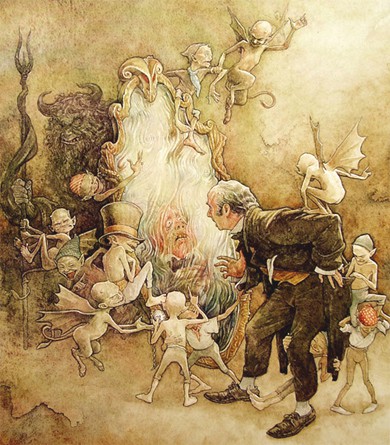

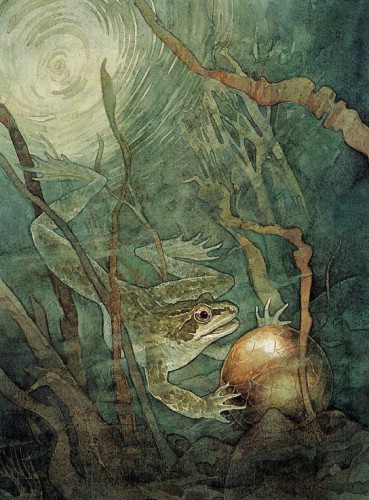

Patrick James Lynch né le 2 mars 1962 et connu sous sa signature P. J. Lynch, est un illustrateur jeunesse irlandais.

2 big for U, 1981

Gabi shaves herself, 1982

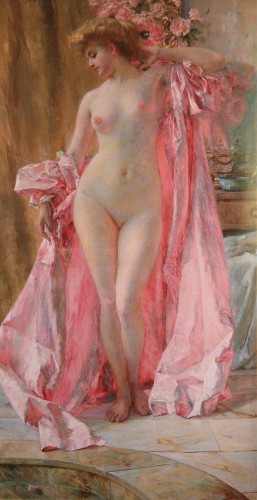

The Martyr of love, 1989

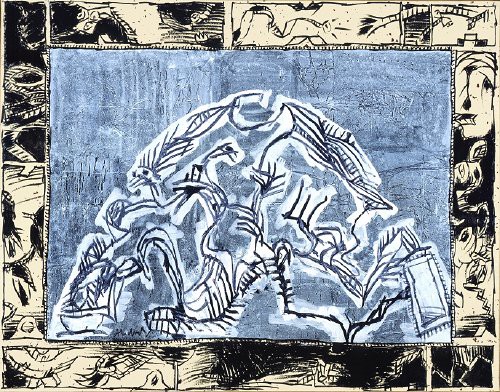

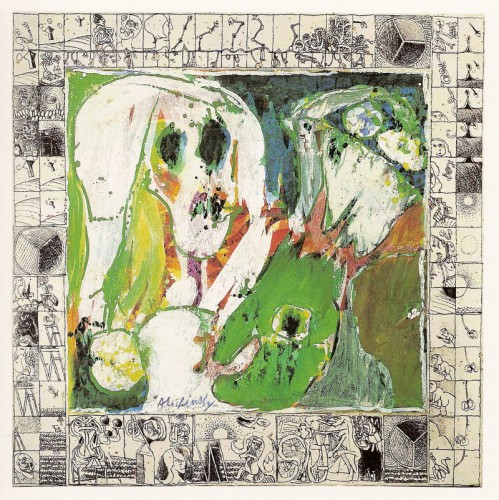

Pierre Alechinsky, né le 19 octobre 1927 à Schaerbeek, est un peintre et un graveur belge, qui réunit dans son œuvre expressionnisme et surréalisme. Le père de Pierre Alechinsky est un juif russe et sa mère est wallonne. Tous deux sont médecins. Dans les années 1930, Alechinsky étudie à l'école Decroly à Bruxelles, il est un étudiant modéré. On oblige l’enfant gaucher à écrire de la main droite. La gauche, sa meilleure main, les éducateurs la lui laisseront pour les travaux « de moindre importance » : le dessin... De 1944 à 1948, il étudie l'illustration du livre, la typographie, les techniques de l'imprimerie et la photographie à l'École nationale supérieure d'Architecture et des Arts visuels de La Cambre à Bruxelles. C'est pendant cette période qu'il découvre l'œuvre d'Henri Michaux, de Jean Dubuffet et des surréalistes

Pierre Alechinsky, né le 19 octobre 1927 à Schaerbeek, est un peintre et un graveur belge, qui réunit dans son œuvre expressionnisme et surréalisme. Le père de Pierre Alechinsky est un juif russe et sa mère est wallonne. Tous deux sont médecins. Dans les années 1930, Alechinsky étudie à l'école Decroly à Bruxelles, il est un étudiant modéré. On oblige l’enfant gaucher à écrire de la main droite. La gauche, sa meilleure main, les éducateurs la lui laisseront pour les travaux « de moindre importance » : le dessin... De 1944 à 1948, il étudie l'illustration du livre, la typographie, les techniques de l'imprimerie et la photographie à l'École nationale supérieure d'Architecture et des Arts visuels de La Cambre à Bruxelles. C'est pendant cette période qu'il découvre l'œuvre d'Henri Michaux, de Jean Dubuffet et des surréalistes

Pavla Poses for The First and Last Time, 1978

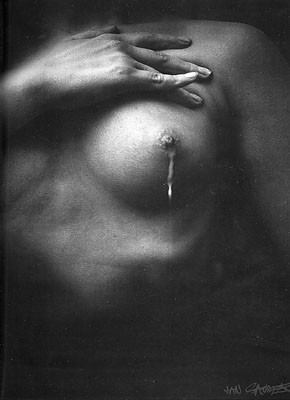

Motherhood, 1986