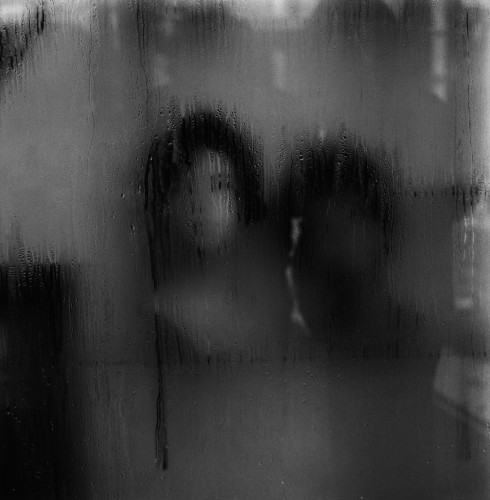

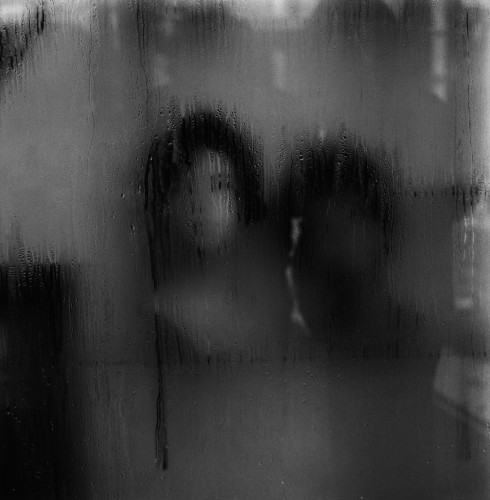

Issei Suda

Issei Suda est un photographe japonais. Né à Tokyo en 1940, Suda est diplômé de l'école de photographie de Tokyo en 1962. De 1967 à 1970, il travaille en tant que cameraman de la compagnie théâtrale Tenjō Sajiki, auprès de Shūji Terayama.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Issei Suda est un photographe japonais. Né à Tokyo en 1940, Suda est diplômé de l'école de photographie de Tokyo en 1962. De 1967 à 1970, il travaille en tant que cameraman de la compagnie théâtrale Tenjō Sajiki, auprès de Shūji Terayama.

Je marche. J’écoute.

Secret du ricochet. Beauté de la chute.

Sève des reins. Sang de tourbe.

Chemin de cornes et de pluie.

Cg in Fugitive

Il se trouve, hélas, que nous n'avons plus rien à nous dire et que nous sommes des bulles qui nous nous éloignons toujours plus les unes des autres, quand nous n’éclatons pas tout simplement, parce que c’est l’heure de la dissolution, du retour au grand tout cosmique. Aimer, être aimé, séduire, être séduit, nous unir, nous accoupler, nous séparer, chercher à s’accoupler de nouveau, parce que seuls ces bateaux là nous rassurent dans le vide de nos existences. Bulles. Cellules. L’herbe verte dans le pré du voisin est génétiquement modifiée.

Cg in A la loupe, tout est rituel

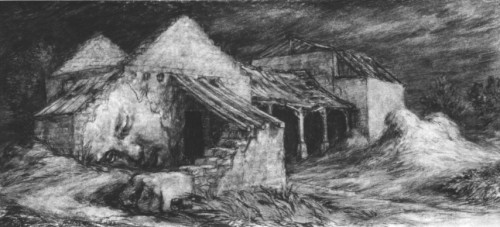

Des cabanes tremblantes

Sur les dunes

Des ruisseaux de thé

Et la nuit mouillée

Troublante au-delà des digues

cg 2013

Les singes font des signes

mais les cygnes font-ils des singes ?

cg in Bonzaïs hallucinogènes

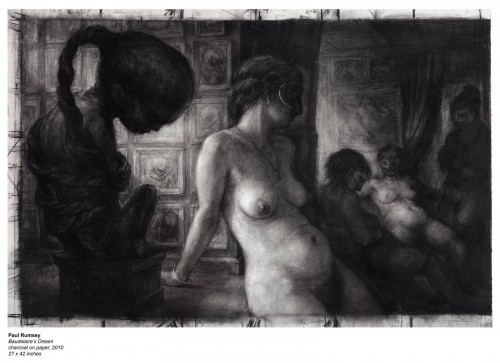

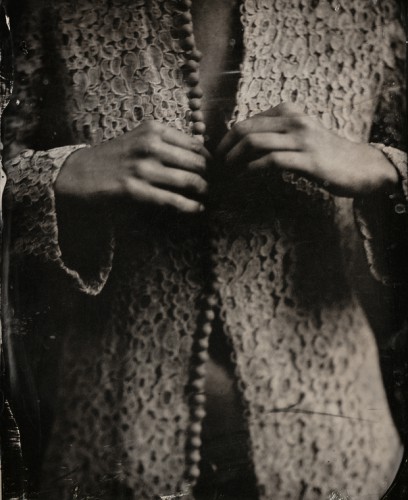

AU BOUT DU ROULEAU

au bout du rouleau

je cherche tes doigts

sur l’envers de ma peau

au bout du rouleau

ma vie se lasse

voudrait un autre tempo

au bout du rouleau

je m’en vais

disparais

sans même

un dernier mot

in Mon collier de sel

(à partir d'une vieille photo, auteur inconnu)

MON LOUP D’AMAZONIE

A Punch

Il y avait un ruisseau au fond du potager, l’Amazone, et au-delà c’était la forêt, la grande, la vraie. Et puis toi et moi, à la belle aventure. Toi, chien loup noir et fauve et moi, intrépide héroïne chaussée de caoutchouc vert.

Le pont d’allumettes franchi, nous glissions dans le lit sauvage du ru, pour remonter son cours et pister ses secrets, humer l’acidulé des pommes humides, le frisson phosphorescent d’étoiles grenouilles sur l’argile moussue.

Nous apprenions la langue de l’eau, entre le chuchotis des rives vierges, les périlleux méandres et l’obscur ensorcellement des racines.

Nous galopions, bondissions entre ronces et lianes, nous enfoncions au plus profond de la mer végétale pour connaître soudain la joie ivre et farouche de se savoir enfin perdus. Quand Réel et Imaginaire tissaient le Temps du Jeu alors TOUT devenait possible.

Je m’abandonnais heureuse à cette magie du monde qui m’a tout enseigné.

Et toi beau loup fidèle, sans faute toujours, à la civilisation tu me ramenais.

Civilisation dont l’entrée se situait à hauteur exacte

De la première rangée de carottes du potager.

2005

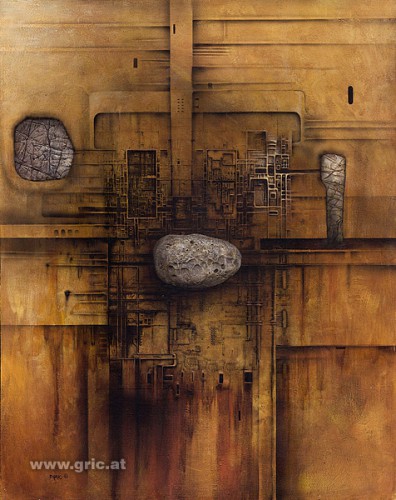

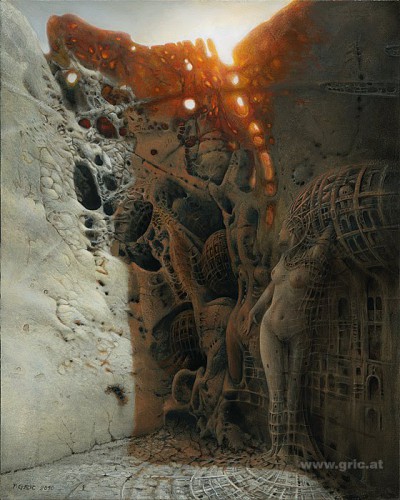

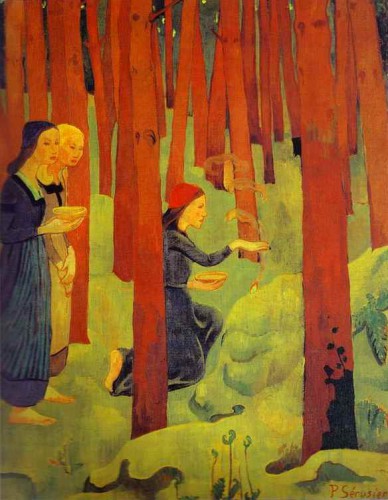

Les orfèvres des nerfs savent travailler la poussière et la rouille dans la craquelure des crânes. Fièvre des déserts visionnaires. Lunes aveugles, dollars putassiers. Brut teinté de grenades dans lesquelles mordent les nomades. Les illusionnistes écorcent les corps après ébullition, dissimulent les noyaux instables au fond des failles.

La sentinelle, les paupières lourdes de mélopées, ouvre ses cuisses solaires découvrant l’ourlet, vagin mystérieux léché par l’écume, éblouissante et fugace semence.

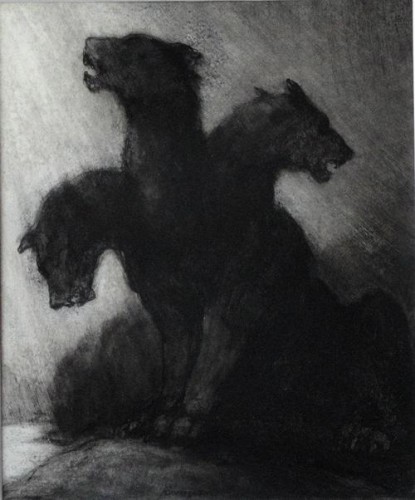

Son enfant aura trois têtes.

cg in Le poulpe et la pulpe (Cardère 2011)