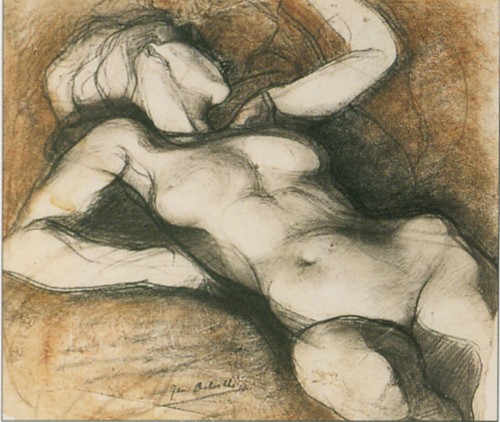

Jean Delville

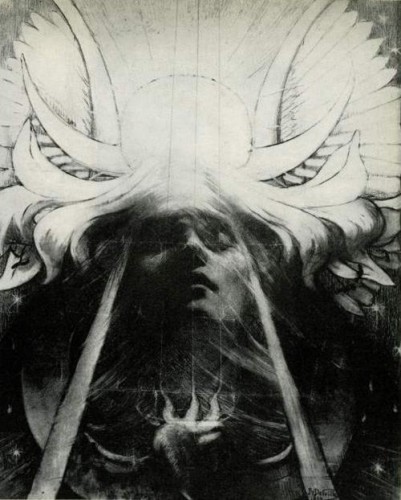

vers 1885

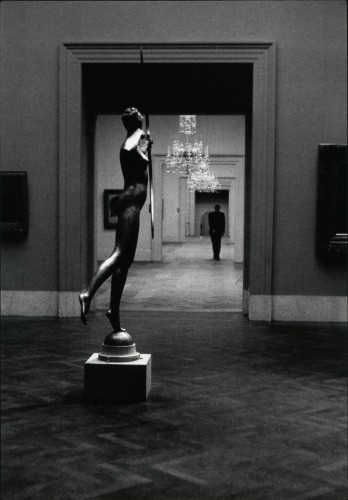

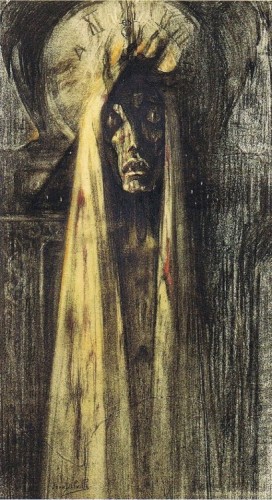

L'idole de la perversité, 1891

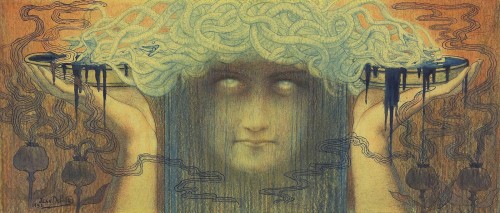

Ophelia

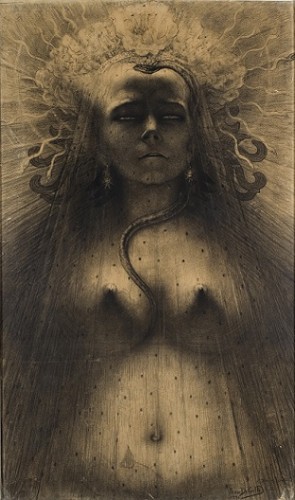

Nu allongé, 1890

Jean Delville, artiste peintre symboliste belge, né en 1867 à Louvain et décédé en 1953 à Forest (Bruxelles) était aussi poète, écrivain et théoricien de l’art, élève de Jean-François Portaels, il est d’abord peintre réaliste et expose pour la première fois au cercle L’Essor en 1885. Il publie ses premiers poèmes en 1888 (dans la revue La Wallonie). Il commence sa carrière par des dessins inspirés des opéras de Wagner, Parsifal notamment, en 1890. Son œuvre est marquée par l’ésotérisme et un certain idéalisme philosophique et s’inscrit clairement dans la mouvance symboliste. Adepte de la Kabbale, disciple de Joséphin Péladan, il expose aux Salons de la Rose-Croix esthétique à partir de 1892. À cette date il fonde l'association « Pour l'Art » qui rassemble la plupart des symbolistes belges. En 1896 il organise le premier Salon de l'Art idéaliste conçu comme une vitrine des tendances ésotériques et mystiques. Entre 1900 et 1905 il enseigne à la School of Art de Glasgow en Grande-Bretagne où ses œuvres et ses théories se diffusent. En 1924, il est nommé membre de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique. De 1907 à 1937 il enseigne à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et à l'Académie de Mons. Platonicien convaincu, il manifeste une croyance déterminée dans la fusion du masculin et du féminin à travers l'amour absolu, et conçoit l'Art comme une forme de rédemption religieuse.

Jean Delville, artiste peintre symboliste belge, né en 1867 à Louvain et décédé en 1953 à Forest (Bruxelles) était aussi poète, écrivain et théoricien de l’art, élève de Jean-François Portaels, il est d’abord peintre réaliste et expose pour la première fois au cercle L’Essor en 1885. Il publie ses premiers poèmes en 1888 (dans la revue La Wallonie). Il commence sa carrière par des dessins inspirés des opéras de Wagner, Parsifal notamment, en 1890. Son œuvre est marquée par l’ésotérisme et un certain idéalisme philosophique et s’inscrit clairement dans la mouvance symboliste. Adepte de la Kabbale, disciple de Joséphin Péladan, il expose aux Salons de la Rose-Croix esthétique à partir de 1892. À cette date il fonde l'association « Pour l'Art » qui rassemble la plupart des symbolistes belges. En 1896 il organise le premier Salon de l'Art idéaliste conçu comme une vitrine des tendances ésotériques et mystiques. Entre 1900 et 1905 il enseigne à la School of Art de Glasgow en Grande-Bretagne où ses œuvres et ses théories se diffusent. En 1924, il est nommé membre de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique. De 1907 à 1937 il enseigne à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et à l'Académie de Mons. Platonicien convaincu, il manifeste une croyance déterminée dans la fusion du masculin et du féminin à travers l'amour absolu, et conçoit l'Art comme une forme de rédemption religieuse.

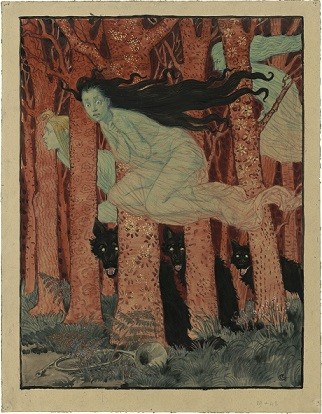

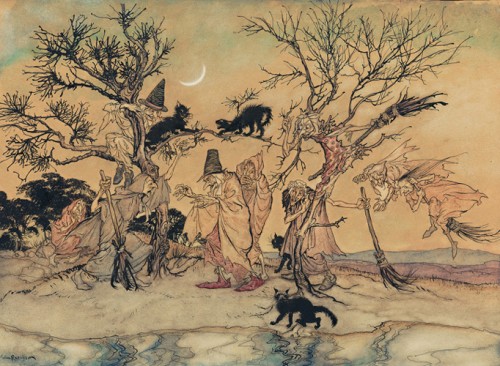

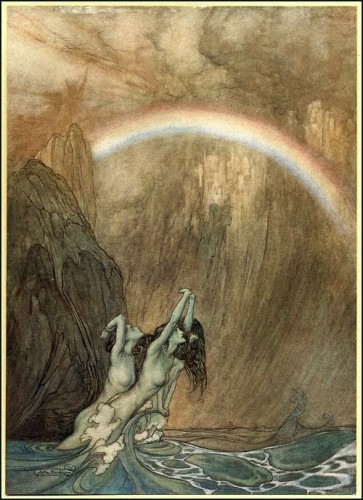

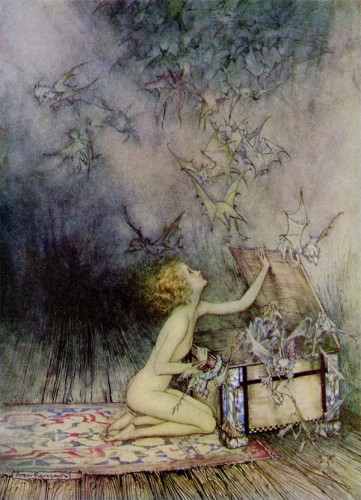

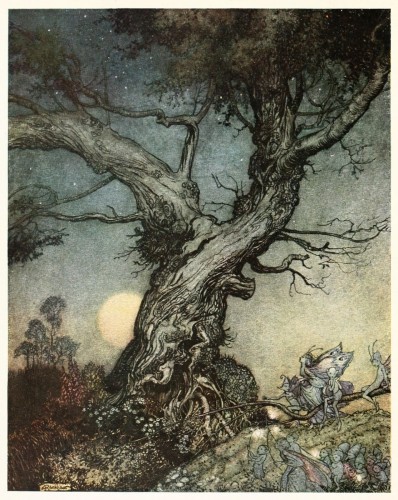

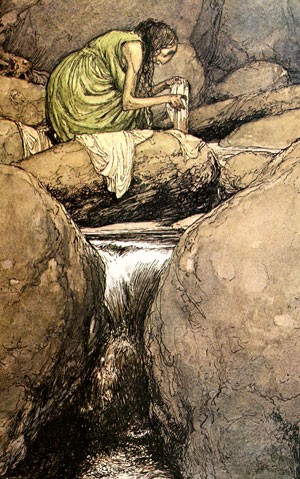

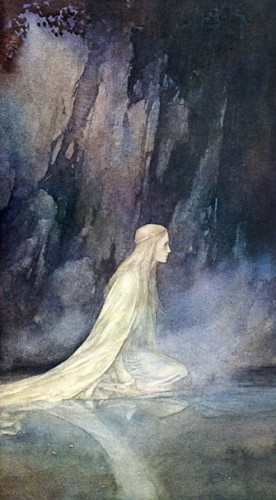

Arthur Rackham (19 septembre 1867 - 6 septembre 1939), est un artiste britannique, illustrateur de nombreux livres. Né à Londres dans une famille qui compte douze enfants. À 18 ans, il travaille comme employé au « Westminster Fire Office » et commence à étudier à l’École d’Art de Lambeth. Dès 1888 il expose à la Royal Academy comme aquarelliste. En 1892 il quitte son poste d'employé et commence à travailler comme journaliste et illustrateur pour l’hebdomadaire Westminster Budget. Cependant, ses premières œuvres n’ont pas encore la dimension fantastique ou merveilleuse qu'elles auront par la suite : Rackham n’a pas encore trouvé son style, et n'a pas le succès qui lui permettra par la suite de choisir les œuvres littéraires qu'il veut mettre en images. Son premier recueil d’illustrations est publié en 1893. Dès lors et jusqu’à sa mort en 1939, il illustrera de nombreux ouvrages. La première manifestation de son goût pour une certaine préciosité trouvera son expression dans l'édition illustrée de The Dolly Dialogues, d'Anthony Hope, en 1894. En 1903, il épouse Edyth Starkie dont il aura une fille, Barbara, en 1908. Rackham gagne la médaille d’or à l’Exposition Internationale de Milan en 1906 et une autre à l’Exposition Internationale de Barcelone en 1911. Ses œuvres font l’objet de nombreuses expositions, notamment au Louvre (Paris) en 1914. Membre de la « Société royale des Aquarellistes », il sera nommé « master of Art Worker's Guild » en 1919. Arthur Rackham meurt en 1939 d’un cancer dans sa propriété de Limpsfield dans le Surrey. L'œuvre de Rackham est bien plus riche qu'on ne le pense généralement ; certes, la majeure partie de son travail concerne les livres pour enfants : Les Contes des frères Grimm (1900) ; Rip van Winkle (1905) ; Peter Pan (1906), ainsi que Alice au pays des merveilles (1907), notamment. Cependant, il a aussi travaillé sur nombre d’ouvrages pour adultes : Le Songe d'une nuit d'été (1908), Ondine (1909), The Rhinegold and the Valkyrie (1911), etc.

Arthur Rackham (19 septembre 1867 - 6 septembre 1939), est un artiste britannique, illustrateur de nombreux livres. Né à Londres dans une famille qui compte douze enfants. À 18 ans, il travaille comme employé au « Westminster Fire Office » et commence à étudier à l’École d’Art de Lambeth. Dès 1888 il expose à la Royal Academy comme aquarelliste. En 1892 il quitte son poste d'employé et commence à travailler comme journaliste et illustrateur pour l’hebdomadaire Westminster Budget. Cependant, ses premières œuvres n’ont pas encore la dimension fantastique ou merveilleuse qu'elles auront par la suite : Rackham n’a pas encore trouvé son style, et n'a pas le succès qui lui permettra par la suite de choisir les œuvres littéraires qu'il veut mettre en images. Son premier recueil d’illustrations est publié en 1893. Dès lors et jusqu’à sa mort en 1939, il illustrera de nombreux ouvrages. La première manifestation de son goût pour une certaine préciosité trouvera son expression dans l'édition illustrée de The Dolly Dialogues, d'Anthony Hope, en 1894. En 1903, il épouse Edyth Starkie dont il aura une fille, Barbara, en 1908. Rackham gagne la médaille d’or à l’Exposition Internationale de Milan en 1906 et une autre à l’Exposition Internationale de Barcelone en 1911. Ses œuvres font l’objet de nombreuses expositions, notamment au Louvre (Paris) en 1914. Membre de la « Société royale des Aquarellistes », il sera nommé « master of Art Worker's Guild » en 1919. Arthur Rackham meurt en 1939 d’un cancer dans sa propriété de Limpsfield dans le Surrey. L'œuvre de Rackham est bien plus riche qu'on ne le pense généralement ; certes, la majeure partie de son travail concerne les livres pour enfants : Les Contes des frères Grimm (1900) ; Rip van Winkle (1905) ; Peter Pan (1906), ainsi que Alice au pays des merveilles (1907), notamment. Cependant, il a aussi travaillé sur nombre d’ouvrages pour adultes : Le Songe d'une nuit d'été (1908), Ondine (1909), The Rhinegold and the Valkyrie (1911), etc.

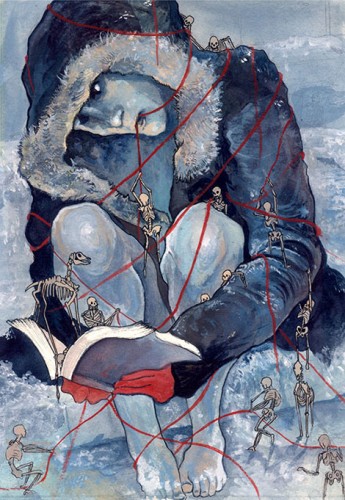

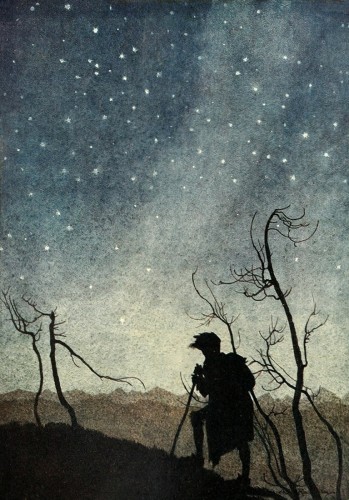

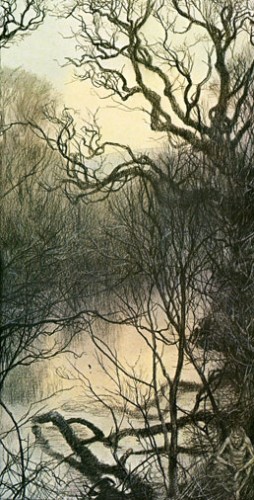

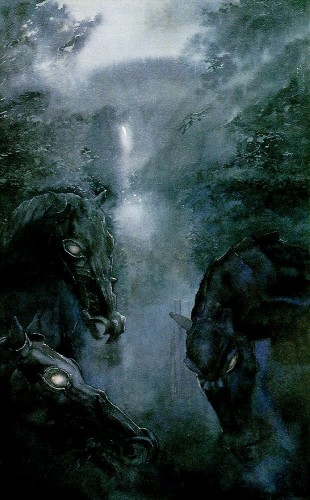

Alan Lee est né en 1947 dans le Middlesex, en Angleterre. Il se tourne très jeune vers l'illustration et va étudier cette discipline à l'Ealing School of Art. En 1975, il part s'installer à Dartmoor dans le Devon. Ses illustrations s'inspirent beaucoup des travaux d'Arthur Rackham et de Charles Robinson. Malgré des études tournées vers l'illustration, avant 1978, Alan Lee était plus orienté vers l'édition et l'art commercial. Après 1978, Alan Lee fait de nombreuses illustrations de roman féerique, comme Faeries (avec Brian Froud), Lavondyss par Robert Holdstock, The Mabinogion, Castles, Merlin Dreams… Plus tard, Alan Lee se passionne pour les œuvres de J. R. R. Tolkien ; à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de l'écrivain, il illustre les couvertures des rééditions du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit, ainsi que le calendrier Tolkien 1993. Ensuite, il s'attaque à deux grands classiques : l'illustration de l'Iliade et l'Odyssée respectivement en 1993 et 1995. Toujours passionné par Tolkien, il accepte de travailler avec John Howe sur le film de Peter Jackson : la trilogie du Seigneur des anneaux1, et il y illustrera les objets, les décors. Le travail d'Alan Lee lui a permis de recevoir de nombreuses récompenses : en 1993, il reçoit la médaille de Kate Greenaway pour l'illustration Black Ships Before Troy ; en 1998, il obtient le prix World Fantasy et enfin, en 2004, Alan Lee reçoit son premier Oscar de la meilleure direction artistique pour son travail sur le troisième volet du Seigneur des anneaux. À chaque fois qu'il a du temps libre, Alan Lee retourne dans le même petit village du Dartmoor. Ses centres d'intérêt sont les mythes et légendes, la littérature, la musique, la poésie, mais aussi l'archéologie. En 2005 est sorti au Royaume-Uni son dernier livre Cahier de croquis du Seigneur des anneaux - traduit en français l'année suivante (Christian Bourgois éditeur).

Alan Lee est né en 1947 dans le Middlesex, en Angleterre. Il se tourne très jeune vers l'illustration et va étudier cette discipline à l'Ealing School of Art. En 1975, il part s'installer à Dartmoor dans le Devon. Ses illustrations s'inspirent beaucoup des travaux d'Arthur Rackham et de Charles Robinson. Malgré des études tournées vers l'illustration, avant 1978, Alan Lee était plus orienté vers l'édition et l'art commercial. Après 1978, Alan Lee fait de nombreuses illustrations de roman féerique, comme Faeries (avec Brian Froud), Lavondyss par Robert Holdstock, The Mabinogion, Castles, Merlin Dreams… Plus tard, Alan Lee se passionne pour les œuvres de J. R. R. Tolkien ; à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de l'écrivain, il illustre les couvertures des rééditions du Seigneur des anneaux et de Bilbo le Hobbit, ainsi que le calendrier Tolkien 1993. Ensuite, il s'attaque à deux grands classiques : l'illustration de l'Iliade et l'Odyssée respectivement en 1993 et 1995. Toujours passionné par Tolkien, il accepte de travailler avec John Howe sur le film de Peter Jackson : la trilogie du Seigneur des anneaux1, et il y illustrera les objets, les décors. Le travail d'Alan Lee lui a permis de recevoir de nombreuses récompenses : en 1993, il reçoit la médaille de Kate Greenaway pour l'illustration Black Ships Before Troy ; en 1998, il obtient le prix World Fantasy et enfin, en 2004, Alan Lee reçoit son premier Oscar de la meilleure direction artistique pour son travail sur le troisième volet du Seigneur des anneaux. À chaque fois qu'il a du temps libre, Alan Lee retourne dans le même petit village du Dartmoor. Ses centres d'intérêt sont les mythes et légendes, la littérature, la musique, la poésie, mais aussi l'archéologie. En 2005 est sorti au Royaume-Uni son dernier livre Cahier de croquis du Seigneur des anneaux - traduit en français l'année suivante (Christian Bourgois éditeur).