Le bruit du dégel de John Burnside

traduit de l’Anglais (Écosse) par Catherine Richard-Mas

Métailié, 23 août 2018

362 pages, 22 euros.

Dans Le bruit du dégel, la patte, ou plutôt la texture de l’auteur de L’été des noyés, se confirme. Cette même lumière intérieure, une sorte de douceur un peu étrange qui baigne le roman, qui en floute les contours, adoucit les angles, même les plus tranchants. On pourrait penser que John Burnside peint ses romans plus encore qu’il ne les écrit et ce n’est sans doute pas un hasard si l’art tient une grande place dans son écriture. Mais, si la peinture était omniprésente dans L’été des noyés, ici ce sont surtout le cinéma, la musique : images, ambiances, atmosphères…. Les sens du lecteur sont extrêmement sollicitées, y compris celui du goût et nous lisons le roman comme nous regarderions des morceaux de films, où les personnages s’appréhendent peu à peu dans leur complexité, leur solitude, leur histoire particulière, souvent dramatique. Et justement dans Le bruit du dégel, c’est de cela qu’il est question : d’histoires, des morceaux de vie racontés par Jean, une vieille dame qui vit en lisière d’une forêt, qui coupe son bois, fait des beignets aux pommes, concocte des tisanes et adore aller boire un café accompagné d’une délicieuse pâtisserie, au Territoire sacré.

Jean a passé un pacte avec Kate, jeune fille mordue de cinéma, plus ou moins étudiante dans ce domaine, mais surtout paumée et enchaînée à un deuil qu’elle n’arrive pas à faire. Jean accepte de raconter des histoires de sa vie à Kate, que le hasard d’improbables enquêtes cinématographiques a conduit jusque chez elle, à condition que cette dernière accepte de ne pas céder à son penchant morbide pour l’alcool durant tout ce temps.

Et c’est ainsi que des portes s’ouvrent à l’intérieur du roman pour accéder, comme dans une sorte de mise en abîme à un autre roman, où d’autres vies, d’autres temps, sont racontés pendant que la vie de Kate elle-même, personnage central et narrateur, se dévoile peu à peu.

Kate partage sa vie depuis quelques temps avec Laurits, jeune réalisateur de cinéma, exigeant, complexe, excessif, peut-être bien génial, mais désabusé, plus suicidaire encore qu’elle-même et par qui elle se laisse volontairement absorber. Avec qui, elle se laisse couler.

« Ses films étaient appréciés dans certains milieux, mais lui affirmait que finalement ils étaient tous merdiques. L’idée initiale n’était pas merdique, disait-il, mais le produit fini n’était jamais à la hauteur. Il soulignait toujours qu’il n’y avait pas d’histoire dans ces films maison (…) parce qu’il méprisait l’intrigue, détestait le suspense, le mensonge que ça impliquait, la maladresse de l’artifice, mais je ne crois pas que le public partageait ce point de vue. (…) Laurits disait que sa vie ne s’attachait pas aux événements, ni à cette sensation durable d’exister en tant qu’histoire que le processus de socialisation s’efforce de nous vendre. Il disait que les relations impliquant une quelconque complexité ne l’intéressaient pas, qu’il recherchait juste ces textures et gradations insaisissables d’ombre et de lumière, les nuances, l’atmosphère. Il y était question de l’étoffe du monde — ou plutôt de ces instants et lieux où l’étoffe du monde était effilochée ou déchirée. »

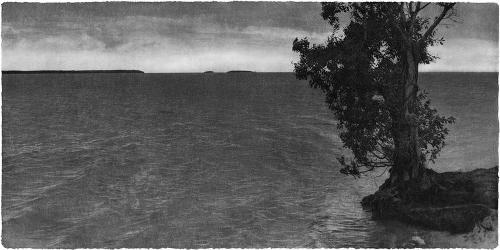

Le lecteur ne pourra peut-être pas s’empêcher de faire le lien entre ces deux dernières phrases et l’écriture de John Burnside lui-même, car il y a vraiment de ça dans ses romans, ce qui peut plaire comme agacer, parce qu’on peut avoir l’impression de ne pas avoir de prises, de glisser sur cette écriture comme sur une vitre. Tout en étant absolument touché par le paysage qu’on peut voir au travers, il demeure toujours pourtant comme une distance, une part inaccessible. On pourrait dire qu’il y a une sorte de pudeur dans l’écriture, une distance, même si l’auteur nous offre d’aller au plus près de ses personnages, notamment au travers de ce que raconte cette étonnante vieille dame.

Jean porte en elle, en plus de la sienne, l’histoire de ses proches et un pan de l’histoire contemporaine américaine est étroitement tissé à toutes ces existences: le mirage du rêve de liberté et de justice, le Vietnam, les mouvements contestataires des années 60-70, la guerre froide, les idéaux déçus ou poussés jusqu’au non-retour. Il y a donc dans ce roman, un évident fond politique, mais qui apparaît par contraste, toujours avec cette écriture qui semble fondre l’ensemble dans une même matière, tout en nous faisant percevoir que, par endroits justement, l’étoffe du monde peut se déchirer et on peut alors voir au-delà, quelque chose que les mots n’atteignent pas. Et dans Le bruit du dégel, cet endroit pourrait se trouver dans cette maison si accueillante à la lisière de la forêt.

La lisière : la frontière fragile entre le réel et le rêve, la frontière fragile entre les personnes, entre le passé et le présent, la vie et la mort et sans aucun doute certaines personnes — et les chouettes rayées — ont connaissance de passages secrets.

Cathy Garcia

John Burnside a reçu le Forward Poetry Prize 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père. John Burnside est lauréat de The Petrarca Awards 2011, l'un des plus prestigieux prix littéraires en Allemagne.

John Burnside a reçu le Forward Poetry Prize 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père. John Burnside est lauréat de The Petrarca Awards 2011, l'un des plus prestigieux prix littéraires en Allemagne.