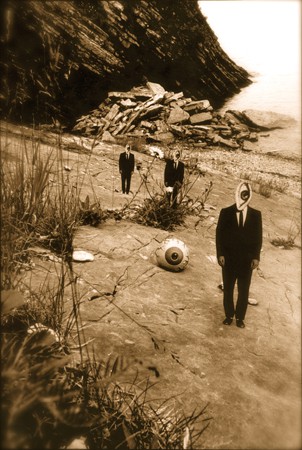

Marc Tessier - de la Série Bob Book (Bill Bliothèque)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

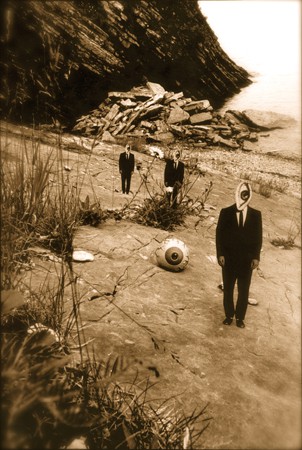

Jeune Photographe sud-africain, né en 1990 à Soweto.

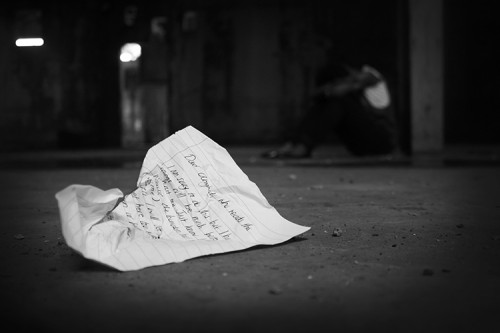

I'll Be Gone Soon... ... aborde la question de suicide chez les adolescents - un cas que beaucoup trouvent surprenant dans un pays comme l'Afrique du Sud qui a connu ces intenses luttes pour la liberté et la démocratie. Réminiscence d'un roman-photo sans paroles, I'll Be Gone Soon... ... déroule les derniers instants d'une jeunesse perdue dans une profonde tristesse.

La chaleur a un parfum et les cigales sont hypnotiques. Le tant, le trop, la liste qui se déroule, infinie, soudain s’évapore et je me mets à désirer des choses uniques... Un apéritif légèrement amer, qui me ferait croire au luxe, avec quelques olives ou des petites choses à la saveur méditerranéenne.

Les cigales ont gagné, m’ont plongée dans un sommeil à angle droit, où les mouches, les fourmis et autres chatouilleurs me faisaient danser la Saint Guy. Réveil, proposition, évocation… Parasol et Suze méditerranée, se sont matérialisés en sirop de citron et bruit de verre brisé. J’offre mes jambes et la plante de mes pieds aux ultra-violets. L’été est là, dépouillé de tout artifice, y compris celui de l’amertume apéritive.

L’été est là, nous passons trois hivers à l’attendre et quand il est là, nous sommes bien en peine de savoir quoi en faire. Alors remontent, sournois, des souvenirs adolescents, lorsque l’été avait non seulement un sens, mais surtout un but. Le décuplement du vivre ! L’eden d’une piscine, d’une discomobile ou d’une fête foraine, quelques glaces, quelques cacahuètes, des dents blanches, des peaux de princes hâlés, des musiques dansantes, des slips mouillés, le désir comme un fruit trop mûr, trop sucré. Le désir qui tâche et l’importance essentielle des choses futiles dont rien ni personne ne pouvaient nous détourner.

En ligne sur : http://jlmi22.hautetfort.com/archive/2013/10/11/l-oeil-la-plume-5194675.html

J’ai rêvé d’un tigre, ancêtre mythique, l’initiant qui conduit les néophytes dans la jungle pour les tuer et les ressusciter.

Énergie puissante, parfois féroce, qui à la lune renaissante surgit des obscurités profondes.

J’entame ma lente progression dans la forêt de bambous.

cg in Chroniques du hamac, 2008

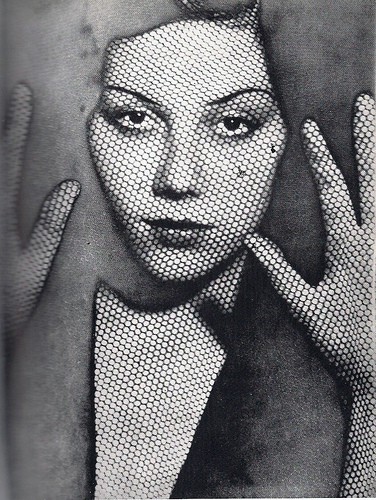

Photographe mexicain.