La nuit du loup de Javier Tomeo

Janvier 2013, traduit de l’espagnol par Denise Laroutis, 150 p. 15 €

Voici une bien drôle d’histoire, serait-on tenté de dire. Dans une ambiance inquiétante qui frôle le fantastique, Javier Tomeo nous fait assister tout au long de La nuit du loup à une longue et étrange discussion. Cela se passe une nuit de 30 novembre, une date qui n’est pas anodine, cependant le sujet n’est pas là. Le sujet, ce sont deux hommes partis faire un petit tour après le repas, et qui tous deux, à une cinquante de mètres de distance l’un de l’autre, se foulent malencontreusement la cheville. Les voilà donc immobilisés là, dans la lande déserte. Tout proches, et cependant hors de vue, à cause d’un virage qui sépare Macarío, le premier, réfugié sous un abribus, d’Ismael, le deuxième, assis plus loin au bord de la route. Macarío vit à cinq cents mètres à peine de là, c’est un retraité solitaire, poète lyrique et un peu bizarre. Ismael, qui s’est foulé la cheville quelque temps après Macarío, est un assureur qui devait passer une nuit à l’hôtel du village, après avoir vendu quelques assurances-vie à des villageois faciles à convaincre. Un homme qui ne fait rien de plus que son métier, en somme, un citadin, marié, dont la seule bizarrerie serait d’aimer les films de vampires et de loups-garous, ce qui ne peut que nourrir l’imagination un peu plus qu’il ne le faudrait dans une telle situation.

« Il ne parle pas en l’air, il se juge assez entendu en la matière. Il n’a pas eu besoin d’aller voir sur Internet pour savoir tout ce qu’il sait sur les loups-garous. Au cours des quinze dernières années, il a vu tous les films de Dracula et de loups-garous qui sont passés au cinéma de son quartier et à la télévision, et il est capable de faire la différence entre les loups qui naissent loups et ces hommes atteints de mélancolie qui finissent par se transformer en lycanthropes ».

Macarío lui, est doté d’une grande érudition du genre « googlelienne », qu’il a acquise en passant des heures et des heures, jour après jour, sur internet. Il a mémorisé toutes sortes de choses, de chiffres, de détails, à propos de tout et n’importe quoi, ce qui n’est peut-être pas très utile en soi, mais se révèlera bien pratique pour alimenter une conversation, presque tout au long d’une nuit. Presque, parce que l’humain est ainsi fait – mettons ça sur le compte de la lune, pleine cette nuit-là – qu’il demeure au fond de lui un fond d’agressivité, de cruauté, de folie, qu’il est parfois difficile de contenir et dissimuler trop longtemps sous le vernis mondain. Seuls témoins de cette conversation à bâtons rompus qui, pour contrer la peur et les ténèbres qui siègent à l’intérieur même de chacun, galope et dérape en toutes directions, parfois jusqu’à l’absurde, un corbeau, un hibou et mêmes deux grillons, qui croassent, ululent et chantent, comme pour approuver ou désapprouver ces échanges, durant lesquels la lune, jouant avec les nuages, jouera aussi un rôle de révélateur et d’amplificateur.

C’est presque une fable que nous offre ici Javier Tomeo, non dénuée d’humour, tantôt léger, tantôt grinçant, où l’on apprend plein de choses, des choses qui ne servent à rien, comme savoir que la girafe n’a que sept vertèbres, ou pouvoir réciter dans l’ordre alphabétique les cinq pays du monde dont le nom commence par la lettre k, ou encore raconter la vie des saints du calendrier, mais qui pourraient se révéler bien utiles, s’il nous fallait ainsi parler toute une nuit à un inconnu sans le voir.

Cathy Garcia

Javier Tomeo Estallo est un écrivain et dramaturge né le 9 septembre 1932 dans l’Aragon. Il a passé une licence de Droit et de Criminologie à l’Université de Barcelone. En 1963, il a publié, avec Juan María Estadella, La brujería y la superstición en Cataluña (La sorcellerie et la superstition en Catalogne). En 1967, il écrit son premier roman. Il a obtenu en 1971 le premio de novela corta Ciudad de Barbastro, pour El Unicornio. Dans les années 70 sont apparus d’autres titres comme El castillo de la carta cifrada. Dans les années 80, il écrit Diálogo en re mayor, Amado monstruo ; dans la décennie suivante ont été publiés de nombreux livres, comme El gallitigre (1990), El crimen del cine Oriente (1995), Los misterios de la ópera (1997), Napoleón VII (1999) ou Cuentos perversos (2002), La mirada de la muñeca hinchable (2003), Los nuevos inquisidores (2004), El cantante de boleros (2005), Doce cuentos de Andersen contados por dos viejos verdes (2005), entre autres. Quelques unes de ses œuvres ont été portées sur les scènes avec un accueil favorable de la critique, et surtout en France. Amado monstruo (Monstre Aimé) a été donné au Théâtre National de la Colline de Paris en 1989 avec un grand succès. Il a reçu le Premio Aragón a las letras en 1994 et la médaille d’or de la municipalité de Saragosse. Il rédige aussi des articles pour différents médias, comme ABC.

Javier Tomeo Estallo est un écrivain et dramaturge né le 9 septembre 1932 dans l’Aragon. Il a passé une licence de Droit et de Criminologie à l’Université de Barcelone. En 1963, il a publié, avec Juan María Estadella, La brujería y la superstición en Cataluña (La sorcellerie et la superstition en Catalogne). En 1967, il écrit son premier roman. Il a obtenu en 1971 le premio de novela corta Ciudad de Barbastro, pour El Unicornio. Dans les années 70 sont apparus d’autres titres comme El castillo de la carta cifrada. Dans les années 80, il écrit Diálogo en re mayor, Amado monstruo ; dans la décennie suivante ont été publiés de nombreux livres, comme El gallitigre (1990), El crimen del cine Oriente (1995), Los misterios de la ópera (1997), Napoleón VII (1999) ou Cuentos perversos (2002), La mirada de la muñeca hinchable (2003), Los nuevos inquisidores (2004), El cantante de boleros (2005), Doce cuentos de Andersen contados por dos viejos verdes (2005), entre autres. Quelques unes de ses œuvres ont été portées sur les scènes avec un accueil favorable de la critique, et surtout en France. Amado monstruo (Monstre Aimé) a été donné au Théâtre National de la Colline de Paris en 1989 avec un grand succès. Il a reçu le Premio Aragón a las letras en 1994 et la médaille d’or de la municipalité de Saragosse. Il rédige aussi des articles pour différents médias, comme ABC.

Né en 1951, Jean-Pierre Luminet est directeur de recherches au CNRS, astrophysicien à

Né en 1951, Jean-Pierre Luminet est directeur de recherches au CNRS, astrophysicien à

©photo de Bénédicte Mercier

©photo de Bénédicte Mercier

Stéphane Padovani est né en 1966 à Courbevoie et a vécu en région parisienne jusqu’en 1999, dans différentes banlieues, où il a commencé à enseigner. 1995 : premières publications en revues. Il a obtenu la bourse « découverte » du CNL et animé quelque temps un atelier d’écriture en maison d’arrêt. Il vit et enseigne désormais en Bretagne. Il est aussi l’auteur de L’Homme de bois (2002) et Chiens de guerre (2004), tous deux chez Bérénice. Aux éditions Quidam, il a publié en 2007

Stéphane Padovani est né en 1966 à Courbevoie et a vécu en région parisienne jusqu’en 1999, dans différentes banlieues, où il a commencé à enseigner. 1995 : premières publications en revues. Il a obtenu la bourse « découverte » du CNL et animé quelque temps un atelier d’écriture en maison d’arrêt. Il vit et enseigne désormais en Bretagne. Il est aussi l’auteur de L’Homme de bois (2002) et Chiens de guerre (2004), tous deux chez Bérénice. Aux éditions Quidam, il a publié en 2007

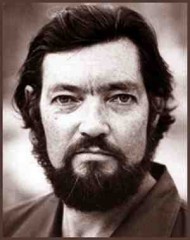

Julio Florencio Cortázar Descotte, né le 26 août 1914 à Ixelles (Belgique) est un écrivain argentin, auteur de romans et de nouvelles, établi en France en 1951 et naturalisé français en 1981. À sa naissance en 1914, son père travaille à la délégation commerciale de la mission diplomatique argentine à Bruxelles. La famille, issue d’un pays neutre dans le conflit qui commence, peut rejoindre l’Espagne en passant par la Suisse, et passe 18 mois à Barcelone. En 1918, la famille retourne en Argentine. Julio Cortázar passe le reste de son enfance à Buenos Aires, dans le quartier périphérique de Banfield, en compagnie de sa mère et de sa sœur unique, d’un an sa cadette. Le père abandonne la famille. L’enfant, fréquemment malade, lit des livres choisis par sa mère, dont les romans de Jules Verne. Après des études de lettres et philosophie, restées inachevées, à l’université de Buenos Aires, il enseigne dans différents établissements secondaires de province. En 1932, grâce à la lecture d’Opium de Jean Cocteau, il découvre le surréalisme. En 1938, il publie un recueil de poésies, renié plus tard, sous le pseudonyme de Julio Denis. En 1944, il devient professeur de littérature française à l’Université nationale de Cuyo, dans la province de Mendoza. En 1951, opposé au gouvernement de Perón, il émigre en France, où il vivra jusqu’à sa mort. Il travaille alors pour l’UNESCO en tant que traducteur. Il traduit en espagnol Defoe, Yourcenar, Poe. Alfred Jarry et Lautréamont sont d’autres influences décisives. Il s’intéresse ensuite aux droits de l’homme et à la gauche politique en Amérique latine, déclarant son soutien à la Révolution cubaine (tempéré par la suite : tout en maintenant son appui, il soutient le poète Heberto Padilla) et aux sandinistes du Nicaragua. Il participe aussi au tribunal Russell. La nature souvent contrainte de ses romans, comme Livre de Manuel, modelo para armar ou Marelle, conduit l’Oulipo à lui proposer de devenir membre du groupe. Écrivain engagé, il refuse, l’Oulipo étant un groupe sans démarche politique affirmée. Ses trois épouses successives sont Aurora Bernárdez, Ugné Karvelis (qui a traduit de l’espagnol quelques-uns de ses inédits) et l’écrivain Carol Dunlop. Naturalisé français par François Mitterrand en 1981 en même temps que Milan Kundera, il meurt le 12 février 1984 à Paris. Sa tombe au cimetière du Montparnasse est un lieu de culte pour des jeunes lecteurs, qui y déposent des dessins représentant un jeu de marelle, parfois un verre de vin. L’œuvre de Julio Cortázar se caractérise entre autres par l’expérimentation formelle, la grande proportion de nouvelles et la récurrence du fantastique et du surréalisme. Si son œuvre a souvent été comparée à celle de son compatriote Jorge Luis Borges, elle s’en distingue toutefois par une approche plus ludique et moins érudite de la littérature. Avec Rayuela (1963), Cortázar a par ailleurs écrit l’un des romans les plus commentés de la langue espagnole. Une grande partie de son œuvre a été traduite en français par Laure Guille-Bataillon, souvent en collaboration étroite avec l’auteur.

Julio Florencio Cortázar Descotte, né le 26 août 1914 à Ixelles (Belgique) est un écrivain argentin, auteur de romans et de nouvelles, établi en France en 1951 et naturalisé français en 1981. À sa naissance en 1914, son père travaille à la délégation commerciale de la mission diplomatique argentine à Bruxelles. La famille, issue d’un pays neutre dans le conflit qui commence, peut rejoindre l’Espagne en passant par la Suisse, et passe 18 mois à Barcelone. En 1918, la famille retourne en Argentine. Julio Cortázar passe le reste de son enfance à Buenos Aires, dans le quartier périphérique de Banfield, en compagnie de sa mère et de sa sœur unique, d’un an sa cadette. Le père abandonne la famille. L’enfant, fréquemment malade, lit des livres choisis par sa mère, dont les romans de Jules Verne. Après des études de lettres et philosophie, restées inachevées, à l’université de Buenos Aires, il enseigne dans différents établissements secondaires de province. En 1932, grâce à la lecture d’Opium de Jean Cocteau, il découvre le surréalisme. En 1938, il publie un recueil de poésies, renié plus tard, sous le pseudonyme de Julio Denis. En 1944, il devient professeur de littérature française à l’Université nationale de Cuyo, dans la province de Mendoza. En 1951, opposé au gouvernement de Perón, il émigre en France, où il vivra jusqu’à sa mort. Il travaille alors pour l’UNESCO en tant que traducteur. Il traduit en espagnol Defoe, Yourcenar, Poe. Alfred Jarry et Lautréamont sont d’autres influences décisives. Il s’intéresse ensuite aux droits de l’homme et à la gauche politique en Amérique latine, déclarant son soutien à la Révolution cubaine (tempéré par la suite : tout en maintenant son appui, il soutient le poète Heberto Padilla) et aux sandinistes du Nicaragua. Il participe aussi au tribunal Russell. La nature souvent contrainte de ses romans, comme Livre de Manuel, modelo para armar ou Marelle, conduit l’Oulipo à lui proposer de devenir membre du groupe. Écrivain engagé, il refuse, l’Oulipo étant un groupe sans démarche politique affirmée. Ses trois épouses successives sont Aurora Bernárdez, Ugné Karvelis (qui a traduit de l’espagnol quelques-uns de ses inédits) et l’écrivain Carol Dunlop. Naturalisé français par François Mitterrand en 1981 en même temps que Milan Kundera, il meurt le 12 février 1984 à Paris. Sa tombe au cimetière du Montparnasse est un lieu de culte pour des jeunes lecteurs, qui y déposent des dessins représentant un jeu de marelle, parfois un verre de vin. L’œuvre de Julio Cortázar se caractérise entre autres par l’expérimentation formelle, la grande proportion de nouvelles et la récurrence du fantastique et du surréalisme. Si son œuvre a souvent été comparée à celle de son compatriote Jorge Luis Borges, elle s’en distingue toutefois par une approche plus ludique et moins érudite de la littérature. Avec Rayuela (1963), Cortázar a par ailleurs écrit l’un des romans les plus commentés de la langue espagnole. Une grande partie de son œuvre a été traduite en français par Laure Guille-Bataillon, souvent en collaboration étroite avec l’auteur.

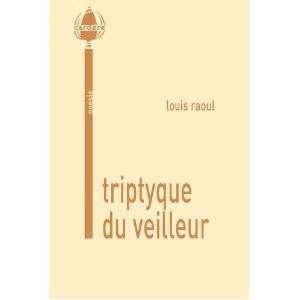

Louis Raoul est né en 1953 à Paris où il réside toujours. Il a publié une quinzaine de recueils et a obtenu en 2008 le Prix de la Librairie Olympique pour son livre Logistique du regard publié chez N&B/Pleine Page. Parmi ses autres publications : Par peur de l’équilibre (L’Harmattan), Préface aux confins (Opales/Pleine Page), Sources du manque (Ex Aequo), Démantèlement du jour (Éclats d’encre).

Louis Raoul est né en 1953 à Paris où il réside toujours. Il a publié une quinzaine de recueils et a obtenu en 2008 le Prix de la Librairie Olympique pour son livre Logistique du regard publié chez N&B/Pleine Page. Parmi ses autres publications : Par peur de l’équilibre (L’Harmattan), Préface aux confins (Opales/Pleine Page), Sources du manque (Ex Aequo), Démantèlement du jour (Éclats d’encre).