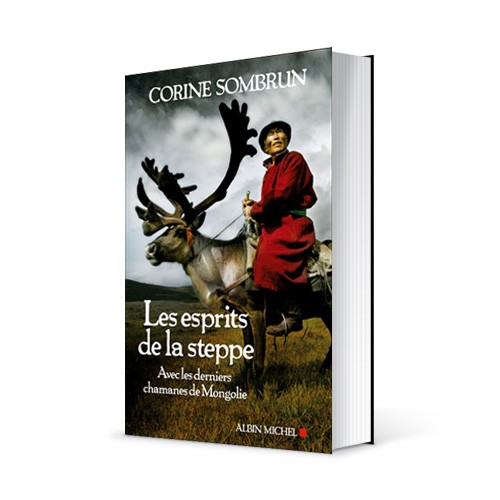

Les esprits de la steppe – Avec les derniers chamanes de Mongolie, de Corine Sombrun

Albin Michel octobre 2012. 330 pages, 19,50 €.

Si on a eu la chance de suivre Corine Sombrun depuis le début de ses incroyables, mais bien réelles aventures, nous ne pourrons qu’apprécier au plus haut point ce nouveau livre, qui raconte la vie d’Enkhetuya. Cette femme chamane tsaatane a initié pendant de longues années Corine Sombrun, après que celle-ci soit inopportunément, et bien malgré elle, se soit retrouvée en transe dans la peau d’un loup, alors qu’elle participait à une séance chamanique chez un autre chamane, afin d’en faire des enregistrements sonores pour la BBC. C’est ce que Corine Sombrun raconte dans son livre Mon initiation chez les Chamanes (Une Parisienne en Mongolie) paru chez Albin Michel en 2004. Cela dit son séjour d’alors en Mongolie n’était pas totalement dû au hasard. Si on lit son tout premier livre, Journal d’une apprentie chamane, paru en 2002, on apprendra que lors d’un séjour chez un ayahuascuero en Amazonie, où elle était partie suite à la perte d’un être très cher, elle s’était mise à chanter, lors d’une cérémonie sous ayahuasca, des chants diphoniques qu’elle ne connaissait pas du tout, mais qui lui avait indiqué sans qu’elle comprenne pourquoi, la voie vers la Mongolie où est pratiquée cette technique de chant traditionnelle.

Ce qui est bien avec Corine, c’est que toute son histoire, depuis le départ et dans chacun de ses livres, elle nous la raconte avec simplicité, beaucoup d’humour, malgré la grande douleur qui en est à l’origine, et aussi une grande humilité. C’est une femme intelligente, sensible, douée, la tête bien sur les épaules et ses livres sont bien loin des ouvrages new-ageux un peu foireux et racoleurs. Ses aventures sont authentiquement extraordinaires, de l’Amazonie à la Mongolie, où elle reviendra tous les ans pour continuer sa formation de chamane, en passant par son face à face avec elle-même à Paris, qu’elle raconte dans Les tribulations d’un chamane à Paris (Albin Michel, 2007), avec toutes les peurs et les doutes que ne pouvait manquer de provoquer ce grand écart entre une culture moderne et une culture puisant ses savoirs au fin fond des âges les plus reculés de l’humanité, mais cependant des savoirs aux conséquences et aux répercussion bien réelles, jusqu’à la rencontre, qui elle non plus n’est pas hasardeuse, avec Harlyn Geronimo, l'arrière petit-fils du célèbre apache qui a lutté pour la liberté des natifs américains à la fin du 19ème siècle et qu’elle raconte dans Sur les pas de Geronimo (Albin Michel 2008). Corine Sombrun fait ainsi office de passerelle entre la Mongolie et les cultures amérindiennes, qui ont sans aucun doute de lointaines origines communes. Aussi, pour en revenir à L’esprit des steppes, après avoir raconté sa propre histoire et les rencontres qui ont suivi, il est naturel que Corine Sombrun ait eu envie de raconter Enkhetuya, de raconter qui est cette incroyable femme chamane qui l’a initiée tout au long de ces années, plusieurs mois par an, au milieu de la steppe et des rennes. Après avoir posé le contexte historique depuis 1915, Corine Sombrun nous entraine donc en 1964, en pleine taïga et en plein communisme, où la petite Enkhetuya âgée de 7 ans, vit avec sa famille, des Tsaatans nomades et éleveurs de rennes. A travers la rude vie de la fillette, puis de la femme au caractère exceptionnel, Corine Sombrun nous raconte aussi le sort de ce peuple nomade, qui en quelques décennies, a basculé d’un mode de vie autarcique identique depuis des millénaires à une société de consommation et de tourisme, subissant les ravages de la télévision et de l’alcoolisme, après avoir traversé non sans mal les persécutions et l’oppression du régime communiste, qui punissait les pratiques chamaniques de la peine de mort. Cependant la mère d’Enkhetuya, elle-même chamane ayant continué de pratiquer dans le secret, voyant que sa fille ne pourrait pas faire autrement que de répondre à l’appel des esprits, sans quoi elle tomberait gravement malade, la fera initier par un vieux chamane. Lorsque Corine bien plus tard, sera amenée chez elle par le chamane Balgir, l’ayant reconnu comme une des leurs, le chamanisme en plus de l’élevage de rennes, sera au contraire devenu un moyen de subsistance pour les Tsaatans, grâce au tourisme, mais les pratiques culturelles encore très présentes disparaissent cependant à grande vitesse et c’est aussi le but de ce livre, témoigner d’une culture qui après avoir survécu à 70 ans de communisme, risque de disparaître à jamais, avalée par une mondialisation galopante. Quand Corine Sombrun rencontre Enkhetuya, en 2001, elle « vivait sur la rive ouest du lac Khovsgol, à cent quatre-vingt quinze kilomètres au sud-ouest du lac Baïkal. (…) Les Tsaatans ne comptaient plus alors qu’une trentaine de familles, réparties de part et d’autre de la rivière Shisged. Une population et une culture en voie de disparition, m’avait-on dit. Mais j’étais loin d’imaginer qu’en seulement dix ans, j’allais être le témoin d’un effacement bien plus rapide que celui annoncé par les prévisions les plus pessimistes ».

L’écriture de Corine Sombrun a le pouvoir de nous captiver, Les esprits de la steppe se lit et se savoure comme un roman, on pense d’ailleurs à l’écrivain mongol Galsan Tschinag, mais il faut aussi en comprendre l’importance, car justement si la réalité dépasse bien souvent la fiction, il faut que cela puisse aussi faire prendre conscience de l’état du réel et de la nécessité urgente de préserver la richesse des diverses cultures et savoirs de l’humanité. Il faut de même lire les autres livres de Corine Sombrun, si on veut saisir l’envergure de cette aventure à la fois extérieure et intérieure, une aventure qui est loin d’être terminée. Après avoir frappé à pas mal de portes de chercheurs et scientifiques qui lui ont donné des adresses de psychiatres, Corine qui entre temps est passée par l’Alaska où elle a rencontré le chef d’une communauté d’Indiens Athabaskans, a enfin trouvé un chercheur digne de ce nom : Pierre Etevenon, ancien directeur de recherche de l’Inserm, et qui a déjà fait de nombreuses recherches sur l’état du cerveau des méditants et de ce qu’on appelle les « états modifiés de conscience ». Il l’a mise en contact avec d’autres chercheurs, et Corine a dû apprendre à reproduire la transe induite par le tambour chamanique, celui grâce ou à cause duquel elle devient loup, bond et hurlements à l’appui, mais sans tambour, afin de pouvoir être étudiée en laboratoire, ce qu’elle a réussi à faire. La voilà donc maintenant cobaye, car les fait sont là, sous l’effet de la transe Corine a des capacités qu’elle n’a pas dans la vie de tous les jours, et les résultats des premières expériences ayant eu lieu en 2007, qu’elle nous livre à la fin du livre, ne sont que le début du nouvelle histoire à venir, une plongée dans l’esprit humain, dans ces capacités ignorées, le lien entre savoirs immémoriaux et ce que nous sommes aujourd’hui. C’est plus que passionnant, c’est énorme ! Oui Corine Sombrun a un destin hors du commun, son loup fait le pont entre les cultures chamaniques qui nous relient à la source originelle de l’humanité et le monde d’aujourd’hui auquel elle appartient entièrement. Merci à elle d’aider ainsi au ré-enchantement du monde. Nous attendons la suite avec une très vive impatience !

Cathy Garcia

Corine Sombrun passe son enfance en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso). De retour en France elle se consacre à des études de Musicologie, piano et composition. Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle obtient une bourse de l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse et part à Montréal, étudier auprès de performers multimédia et de compositeurs. En 1999 elle s’installe à Londres, où elle travaille comme pianiste et compositrice : Sacred Voice Festival of London (Création d’une pièce pour piano préparé et percussions iraniennes avec Bijan Chemirani), Drome London Bridge Theater («The Warp», pièce-performance de 24h mise en scène par Ken Campbell), BBC World Service, Turner Price, October Gallery, 291 Gallery, Price Water House Cooper Atrium Gallery… Puis fait des reportages pour BBC World Service, dans le cadre d’un programme sur les religions. En 2001, au cours d’un reportage en Mongolie, le chamane Balgir lui annonce qu’elle est chamane. Dans cette région du monde, les chamanes accèdent en effet à la transe grâce au son d’un tambour spécifique. Un son auquel, lors de cette première expérience, elle réagit violemment, jusqu’à perdre le contrôle de ses mouvements. Pour Balgir, elle a bien les capacités chamaniques et « sa voie » dit-il, sera de suivre leur enseignement pour les développer. Elle va ainsi passer plusieurs mois par an à la frontière de la Sibérie, auprès de Enkhetuya, chamane de l’ethnie des Tsaatans, chargée de lui transmettre cette connaissance. Après huit années d’apprentissage – au cours desquelles elle sera un sujet d’étude pour les anthropologues Lætitia Merli (EHESS, Paris) puis Judith Hangartner (Université de Berne) – elle devient la première occidentale à accéder au statut de Udgan, terme mongol désignant les femmes ayant reçu le « don » puis la formation aux traditions chamaniques. En 2002 elle publie chez Albin Michel le premier récit de ses aventures, Journal d’une apprentie chamane (Albin Michel 2002, Pocket 2004), traduit en plusieurs langues. Suivront, Une parisienne en Mongolie (Albin Michel 2004, Pocket 2006), Dix centimètres loi Carrez (Belfond 2004), Les tribulations d’une chamane à Paris (Albin Michel 2007, Pocket 2009), Sur les pas de Geronimo (Albin Michel 2008, Pocket 2013) bientôt traduit en américain, et Les esprits de la steppe (Albin Michel 2012). En 2005 elle part au Nouveau Mexique rencontrer Harlyn Geronimo, medicin-man et arrière petit-fils du célèbre guerrier Apache. Selon une légende Apache en effet, ce peuple serait originaire de Mongolie. Ensemble, ils vont échanger leurs connaissances respectives sur les traditions Apaches et Mongoles et faire un voyage-pèlerinage jusqu’aux sources de la Gila, le lieu de naissance de Geronimo. De ces mois de complicité va naître l’idée du livre Sur les pas de Geronimo, l’histoire de cette rencontre et l’unique récit de la vie de Geronimo, racontée par l’un de ses descendants directs. Parallèlement à ses voyages d’étude, Corine Sombrun est compositrice pour différentes sociétés de production, donne des conférences et poursuit son travail sur les Etats Modifiés de Conscience. Son expérience dans la pratique de la transe chamanique et sa capacité à l’induire par la seule volonté intéresse désormais les scientifiques. Elle collabore depuis 2006 avec le Dr Etevenon, Directeur de recherche INSERM honoraire. Il l’a mise en relation avec différents chercheurs dont le but est de découvrir les mécanismes physiologiques liés à cet état de Transe (État de conscience volontairement modifié) et son influence sur le fonctionnement des hémisphères cérébraux. Les premiers résultats (obtenus en 2007 par analyses d’EEGs sous la direction du Pr. Flor-Henry / Alberta Hospital – Canada) ont montré que cette transe chamanique, dont les mécanismes d’action sur le cerveau restent inconnus, modifiait effectivement les circuits du fonctionnement cérébral. En repoussant les limites des connaissances actuelles, ces résultats ont ouvert de nouvelles perspectives et sont à l’origine du premier protocole de recherche sur la transe chamanique mongole étudiée par les neurosciences ; Une tentative d’exploration des phénomènes liés aux capacités du cerveau humain et des fondements neuronaux de la Conscience.

Corine Sombrun passe son enfance en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso). De retour en France elle se consacre à des études de Musicologie, piano et composition. Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle obtient une bourse de l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse et part à Montréal, étudier auprès de performers multimédia et de compositeurs. En 1999 elle s’installe à Londres, où elle travaille comme pianiste et compositrice : Sacred Voice Festival of London (Création d’une pièce pour piano préparé et percussions iraniennes avec Bijan Chemirani), Drome London Bridge Theater («The Warp», pièce-performance de 24h mise en scène par Ken Campbell), BBC World Service, Turner Price, October Gallery, 291 Gallery, Price Water House Cooper Atrium Gallery… Puis fait des reportages pour BBC World Service, dans le cadre d’un programme sur les religions. En 2001, au cours d’un reportage en Mongolie, le chamane Balgir lui annonce qu’elle est chamane. Dans cette région du monde, les chamanes accèdent en effet à la transe grâce au son d’un tambour spécifique. Un son auquel, lors de cette première expérience, elle réagit violemment, jusqu’à perdre le contrôle de ses mouvements. Pour Balgir, elle a bien les capacités chamaniques et « sa voie » dit-il, sera de suivre leur enseignement pour les développer. Elle va ainsi passer plusieurs mois par an à la frontière de la Sibérie, auprès de Enkhetuya, chamane de l’ethnie des Tsaatans, chargée de lui transmettre cette connaissance. Après huit années d’apprentissage – au cours desquelles elle sera un sujet d’étude pour les anthropologues Lætitia Merli (EHESS, Paris) puis Judith Hangartner (Université de Berne) – elle devient la première occidentale à accéder au statut de Udgan, terme mongol désignant les femmes ayant reçu le « don » puis la formation aux traditions chamaniques. En 2002 elle publie chez Albin Michel le premier récit de ses aventures, Journal d’une apprentie chamane (Albin Michel 2002, Pocket 2004), traduit en plusieurs langues. Suivront, Une parisienne en Mongolie (Albin Michel 2004, Pocket 2006), Dix centimètres loi Carrez (Belfond 2004), Les tribulations d’une chamane à Paris (Albin Michel 2007, Pocket 2009), Sur les pas de Geronimo (Albin Michel 2008, Pocket 2013) bientôt traduit en américain, et Les esprits de la steppe (Albin Michel 2012). En 2005 elle part au Nouveau Mexique rencontrer Harlyn Geronimo, medicin-man et arrière petit-fils du célèbre guerrier Apache. Selon une légende Apache en effet, ce peuple serait originaire de Mongolie. Ensemble, ils vont échanger leurs connaissances respectives sur les traditions Apaches et Mongoles et faire un voyage-pèlerinage jusqu’aux sources de la Gila, le lieu de naissance de Geronimo. De ces mois de complicité va naître l’idée du livre Sur les pas de Geronimo, l’histoire de cette rencontre et l’unique récit de la vie de Geronimo, racontée par l’un de ses descendants directs. Parallèlement à ses voyages d’étude, Corine Sombrun est compositrice pour différentes sociétés de production, donne des conférences et poursuit son travail sur les Etats Modifiés de Conscience. Son expérience dans la pratique de la transe chamanique et sa capacité à l’induire par la seule volonté intéresse désormais les scientifiques. Elle collabore depuis 2006 avec le Dr Etevenon, Directeur de recherche INSERM honoraire. Il l’a mise en relation avec différents chercheurs dont le but est de découvrir les mécanismes physiologiques liés à cet état de Transe (État de conscience volontairement modifié) et son influence sur le fonctionnement des hémisphères cérébraux. Les premiers résultats (obtenus en 2007 par analyses d’EEGs sous la direction du Pr. Flor-Henry / Alberta Hospital – Canada) ont montré que cette transe chamanique, dont les mécanismes d’action sur le cerveau restent inconnus, modifiait effectivement les circuits du fonctionnement cérébral. En repoussant les limites des connaissances actuelles, ces résultats ont ouvert de nouvelles perspectives et sont à l’origine du premier protocole de recherche sur la transe chamanique mongole étudiée par les neurosciences ; Une tentative d’exploration des phénomènes liés aux capacités du cerveau humain et des fondements neuronaux de la Conscience.

(Source : site de l’éditeur)

Site de l’auteur : http://www.corinesombrun.com/

Minna est née en Corse, dans une famille originaire du Sud marocain. Elle vit à Marseille où elle anime des ateliers d’écriture dans les quartiers Nord. Son premier roman, Méchamment berbère (Ramsay, 1997), a été réédité chez J’ai Lu, dans la collection Nouvelle génération. Elle a également écrit des nouvelles publiées dans des revues (Gulliver, La Pensée de Midi…) et des ouvrages collectifs : Scandale (Chihab, 2010) et Une enfance Corse (Bleu autour/ Colonna 2010). Auteure associée au Théâtre de la Mer, dans le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture 2013, elle a participé au projet international « Foot(ing) Marseille » en animant de nombreux ateliers d’écriture à destination des jeunes et des adultes.

Minna est née en Corse, dans une famille originaire du Sud marocain. Elle vit à Marseille où elle anime des ateliers d’écriture dans les quartiers Nord. Son premier roman, Méchamment berbère (Ramsay, 1997), a été réédité chez J’ai Lu, dans la collection Nouvelle génération. Elle a également écrit des nouvelles publiées dans des revues (Gulliver, La Pensée de Midi…) et des ouvrages collectifs : Scandale (Chihab, 2010) et Une enfance Corse (Bleu autour/ Colonna 2010). Auteure associée au Théâtre de la Mer, dans le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture 2013, elle a participé au projet international « Foot(ing) Marseille » en animant de nombreux ateliers d’écriture à destination des jeunes et des adultes.

Ile Eniger est née en 1947. Poète et romancière, elle vit dans un petit village de l’arrière-pays niçois. Son œuvre, importante, répond à l’urgence d’écrire, impérative et vitale comme celle de la respiration. Une ile à aborder :

Ile Eniger est née en 1947. Poète et romancière, elle vit dans un petit village de l’arrière-pays niçois. Son œuvre, importante, répond à l’urgence d’écrire, impérative et vitale comme celle de la respiration. Une ile à aborder :

Joumana Haddad est née le 6 décembre 1970. Elle dirige les pages culturelles du quotidien An-Nahar, ainsi que le magazine Jasad (Corps), qu’elle a fondé en 2009. Journaliste et traductrice polyglotte, elle a interviewé de grands écrivains comme Umberto Eco, Wole Soyinka, Paul Auster, José Saramago et Mario Vargas Llosa. Poétesse, elle a publié cinq recueils, dont Le Retour de Lilith (Babel n° 1079), pour lesquels elle a reçu divers prix, notamment le prix de la fondation Metropolis bleu pour la littérature arabe (Montréal, 2010).

Joumana Haddad est née le 6 décembre 1970. Elle dirige les pages culturelles du quotidien An-Nahar, ainsi que le magazine Jasad (Corps), qu’elle a fondé en 2009. Journaliste et traductrice polyglotte, elle a interviewé de grands écrivains comme Umberto Eco, Wole Soyinka, Paul Auster, José Saramago et Mario Vargas Llosa. Poétesse, elle a publié cinq recueils, dont Le Retour de Lilith (Babel n° 1079), pour lesquels elle a reçu divers prix, notamment le prix de la fondation Metropolis bleu pour la littérature arabe (Montréal, 2010).

Megan K. Stack est grand reporter pour le L.A. Times. Tous les hommes de ce village sont des menteurs, son premier livre, a été finaliste du Prix Pulitzer. Elle est aujourd’hui correspondante du L.A. Times en Chine.

Megan K. Stack est grand reporter pour le L.A. Times. Tous les hommes de ce village sont des menteurs, son premier livre, a été finaliste du Prix Pulitzer. Elle est aujourd’hui correspondante du L.A. Times en Chine.

E.M. Cioran, né le 8 avril 1911 à Rășinari en Roumanie, mort le 20 juin 1995 à Paris, est un philosophe et écrivain roumain, d'expression roumaine initialement, puis française à partir de 1949 (Précis de décomposition). À 22 ans, il publie Sur les cimes du désespoir, son premier ouvrage, avec lequel il s'inscrit, malgré son jeune âge, au panthéon des grands écrivains roumains. Après deux années de formation à Berlin, il rentre en Roumanie, où il devient professeur de philosophie au lycée de Brașov pendant l'année scolaire 1936-1937. Il assiste, en compagnie de Mircea Eliade, à l'ascension du mouvement fasciste et antisémite de la Garde de fer, combattu par les armes et effectifs de la police du régime parlementaire. Une ambiance de guerre civile s'installe alors dans le pays, nationalisme xénophobe ultra-chrétien d'un côté (la Garde de fer elle-même s'affichant comme chrétienne), laïcité démocrate de l'autre. Les premiers font appel aux anciennes traditions roumaines, aux valeurs de la paysannerie longtemps opprimée par les Empires étrangers voisins ; les seconds s'inspireront plutôt des valeurs de l'Occident. En 1936, Cioran publie La Transfiguration de la Roumanie où il développe une pensée influencée par les thèses de la Garde de fer (qui, à ce moment, n'a encore assassiné personne et cultive une aura de martyre patriotique, car la police tire sans sommation sur ses rassemblements), mais il fera clairement part aussi, suite à ses études à Berlin, d’une grande admiration pour Hitler, il approuvera notamment et ouvertement la nuit des longs couteaux, et foncera tête baissé dans un extrémisme véritablement délirant qu’il regrettera plus tard. Contrairement à d’autres, il ne cherchera pas à le cacher, mais au contraire en fera la base d’une position farouchement anti-utopiste dont il ne se débarrassera plus. Marta Petreu dans son essai «

E.M. Cioran, né le 8 avril 1911 à Rășinari en Roumanie, mort le 20 juin 1995 à Paris, est un philosophe et écrivain roumain, d'expression roumaine initialement, puis française à partir de 1949 (Précis de décomposition). À 22 ans, il publie Sur les cimes du désespoir, son premier ouvrage, avec lequel il s'inscrit, malgré son jeune âge, au panthéon des grands écrivains roumains. Après deux années de formation à Berlin, il rentre en Roumanie, où il devient professeur de philosophie au lycée de Brașov pendant l'année scolaire 1936-1937. Il assiste, en compagnie de Mircea Eliade, à l'ascension du mouvement fasciste et antisémite de la Garde de fer, combattu par les armes et effectifs de la police du régime parlementaire. Une ambiance de guerre civile s'installe alors dans le pays, nationalisme xénophobe ultra-chrétien d'un côté (la Garde de fer elle-même s'affichant comme chrétienne), laïcité démocrate de l'autre. Les premiers font appel aux anciennes traditions roumaines, aux valeurs de la paysannerie longtemps opprimée par les Empires étrangers voisins ; les seconds s'inspireront plutôt des valeurs de l'Occident. En 1936, Cioran publie La Transfiguration de la Roumanie où il développe une pensée influencée par les thèses de la Garde de fer (qui, à ce moment, n'a encore assassiné personne et cultive une aura de martyre patriotique, car la police tire sans sommation sur ses rassemblements), mais il fera clairement part aussi, suite à ses études à Berlin, d’une grande admiration pour Hitler, il approuvera notamment et ouvertement la nuit des longs couteaux, et foncera tête baissé dans un extrémisme véritablement délirant qu’il regrettera plus tard. Contrairement à d’autres, il ne cherchera pas à le cacher, mais au contraire en fera la base d’une position farouchement anti-utopiste dont il ne se débarrassera plus. Marta Petreu dans son essai «

Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre,

Mary Johnson est née en 1958 au Texas dans une famille catholique. Lorsqu'elle quitte les Missionnaires de la charité en 1997, elle obtient une licence en littérature et un master en beaux-arts et art de la rédaction. Conférencière très respectée, elle enseigne à présent à l'Université et a créé une fondation, Une chambre à soi, qui a pour vocation d'aider et soutenir les femmes écrivains. Son livre,