J’emmerde… de Marlène Tissot

Préface de Fabrice Marzuolo.

éditions Gros Textes, 2014

90 pages, 6 €

J’emmerde… Déjà le titre a quelque chose de jouissif en soi, une petite revanche à lui tout seul, mais Marlène Tissot rajouterait certainement : j’emmerde la revanche et elle aurait bien raison. Ce recueil s’il vous tombe entre les mains, attention il colle et si vous l’ouvrez, juste histoire d’y jeter un œil, en attendant d’avoir le temps de le lire, vous saurez que déjà vous emmerdez « le temps de…. ». Ce sera de suite et maintenant, et vous ne le lâcherez pas tant que vous ne serez pas arrivés au bout, à la fin, avec ce magistral « j’emmerde les fins de moi difficiles »…

De ce recueil, on serait tenté de citer chacune des déclarations d’emmerde, chacune percutant le lecteur en trois phrases et un seul round. Aucune ne parait inutile, surfaite, et chaque lectrice-lecteur y trouvera forcément résonnance avec son ressenti propre, voire avec le sale…

J’emmerde l’équitation

On ne galope pas très loin

en étant à cheval

sur ses principes

Marlène Tissot a ce don qui ne cesse d’enchanter, ce don de la pirouette tout en emmerdant la pirouette. L’art du paradoxe, la nécessité surtout de la contradiction, écorchant au passage tout ce et ceux qui se voudrait ceci ou cela… Ne se prenant elle-même pas au sérieux (surtout pas, quel ennui !), elle a ainsi une intégrale liberté que bien des jaloux-jalouses pourraient lui envier.

J’emmerde la haute couture

Broder ce qui faut de dérision

sur le bord des jours

pour éviter qu’ils ne s’effilochent

Et sage avec ça… C'est-à-dire dotée d’une compréhension profonde et in-situ de la complexité et de la vanité humaine.

J’emmerde l’aqua-bonisme

Mettre les poissons dans un bocal

et les laisser nous regarder

tourner en rond

*

J’emmerde les proverbes

Quant on veut, on peut

mais quand on peut

souvent, on ne veut plus

Un mélange goûteux de désespoir et de jubilation...

J’emmerde les grands discours

Rester fidèle à cette petite voix

qui chante des berceuses

à nos terreurs

*

J’emmerde les courbes de croissance

En devenant adulte on ne grandit pas

on ne fait que rétrécir

notre aptitude à nous émerveiller

Avec une pointe d’acidité…

J’emmerde les évidences

Les choses parlent d’elles-mêmes

les gens aussi

assez souvent

Pour le plaisir, en guise d’amuse-bouche, comme on dit dans les restaurants qui n’osent pas dire amuse-gueule, voici donc quelques-unes des perles de ce recueil qu’il faudrait garder toujours en poche, un genre de spray antidépresseur, voire pour éloigner quelques emmerdeurs et emmerdeuses. Marlène pourrait rajouter : j’emmerde l’égalité des sexes, et elle aurait bien raison, car elle est basée sur de fausses données, il y en a toujours un qui finit avant l’autre.

J’emmerde le strip-tease intégral

Je préfère la vérité

débraillée

à la vérité nue

Mais trêve de….

J’emmerde les blablas

Les mots sont des adultes consentants

on peut les coucher là, l’un par-dessus l’autre

et leur faire dire ce que l’on veut

Procurez-vous vite ce livre et osez donc…

J’emmerde la chasse au trésor

Chercher

ce qu’il reste de bonté

en chacun de nous.

Parce qu’en plus l’éditeur fait partie de ces artisans fous du monde de l’édition indépendante qu’il faut absolument soutenir, et donc acheter ses livres.

Cathy Garcia

Une partie de ce recueil a été publié sous le même titre « J’emmerde… » dans le Mi(ni)crobe n°43, de la revue belge Microbe http://courttoujours.hautetfort.com/

Marlène Tissot est venue au monde inopinément le 10 juin 1971. A cherché un bon bout de temps avant de découvrir qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Sait dorénavant que c'est normal si elle n'y comprend rien à rien. Raconte des histoires depuis qu'elle a dix-ans-et-demi et capture des images depuis qu'elle a eu de quoi s'acheter un appareil. Ne croit en rien, surtout pas en elle, mais sait mettre un pied devant l'autre et se brosser les dents. Écrira un jour l'odyssée du joueur de loto sur fond de crise monétaire (en trois mille vers) mais préfère pour l'instant se consacrer à des sujets un peu moins osés.

Marlène Tissot est venue au monde inopinément le 10 juin 1971. A cherché un bon bout de temps avant de découvrir qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Sait dorénavant que c'est normal si elle n'y comprend rien à rien. Raconte des histoires depuis qu'elle a dix-ans-et-demi et capture des images depuis qu'elle a eu de quoi s'acheter un appareil. Ne croit en rien, surtout pas en elle, mais sait mettre un pied devant l'autre et se brosser les dents. Écrira un jour l'odyssée du joueur de loto sur fond de crise monétaire (en trois mille vers) mais préfère pour l'instant se consacrer à des sujets un peu moins osés.

Biblio :

Sous les fleurs de la tapisserie, éd. Le Citron gare, 2013.

Les Choses ordinaires, Kiss my Ass éd., 2013.

Buk You, collectif, éditions Gros Textes, 2013.

Je me souviens, c'est dimanche, éd. Asphodèle, coll. « Confettis », 2013.

Mailles à l'envers, éd. Lunatique, coll. « Roman », 2012.

Mes pieds nus dans tes vieux sabots bretons, éd. La Vachette alternative, coll. « 8pA6 », 2011.

Nos parcelles de terrains très très vagues, éd. Asphodèle, coll. « Minuscule », 2010.

Celui qui préférait respirer le parfum des fleurs, éd. La Vachette alternative, coll. « 8pA6 », 2010.

Son site : http://monnuage.free.fr/

Les éditions Gros Textes : http://grostextes.over-blog.com/

Elisabetta Bucciarelli écrit pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Elle a également de nombreux romans noirs à son actif, primés en Italie et traduits en espagnol et en allemand. Elle vit à Milan où elle donne des cours d'écriture.

Elisabetta Bucciarelli écrit pour le théâtre, le cinéma et la télévision. Elle a également de nombreux romans noirs à son actif, primés en Italie et traduits en espagnol et en allemand. Elle vit à Milan où elle donne des cours d'écriture.

Barbara Kingsolver, est née le 8 avril 1955 aux États-Unis, à Annapolis, dans le Maryland. Journaliste, poète et romancière, elle a écrit une dizaine de livres, tous publiés chez Rivages. Connue pour son engagement écologiste, elle tient une place à part dans la littérature américaine. Que ce soit sous forme de romans, d'essais, de nouvelles ou encore de poèmes, ses écrits reflètent son intérêt pour la justice sociale et la biodiversité. En 2010, elle a obtenu le prestigieux Orange Prize pour Un autre monde.

Barbara Kingsolver, est née le 8 avril 1955 aux États-Unis, à Annapolis, dans le Maryland. Journaliste, poète et romancière, elle a écrit une dizaine de livres, tous publiés chez Rivages. Connue pour son engagement écologiste, elle tient une place à part dans la littérature américaine. Que ce soit sous forme de romans, d'essais, de nouvelles ou encore de poèmes, ses écrits reflètent son intérêt pour la justice sociale et la biodiversité. En 2010, elle a obtenu le prestigieux Orange Prize pour Un autre monde.

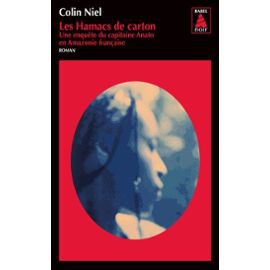

Né en 1976 en banlieue parisienne, Colin Niel vit aujourd’hui en Guadeloupe. Ingénieur en environnement, spécialisé dans la préservation de la biodiversité, il a quitté la métropole après ses études pour travailler en Guyane durant six années qui lui ont permis de côtoyer les nombreuses cultures de la région et notamment les populations alukus et ndjukas du fleuve Maroni. Il a voulu faire partager, sous la forme d’un roman policier profondément social et très documenté, le destin parfois tragique d’une partie des habitants de Guyane qui l’ont tant marqué.

Né en 1976 en banlieue parisienne, Colin Niel vit aujourd’hui en Guadeloupe. Ingénieur en environnement, spécialisé dans la préservation de la biodiversité, il a quitté la métropole après ses études pour travailler en Guyane durant six années qui lui ont permis de côtoyer les nombreuses cultures de la région et notamment les populations alukus et ndjukas du fleuve Maroni. Il a voulu faire partager, sous la forme d’un roman policier profondément social et très documenté, le destin parfois tragique d’une partie des habitants de Guyane qui l’ont tant marqué.

Daniel Biga est né à Nice en mars 1940 où il est revenu vivre aujourd’hui. Après une enfance Varoise (Fayence puis Ste Maxime) il vit l’exil citadin et le « lycée buissonnier » (ou plutôt portuaire) dans sa ville d’origine où il découvre la poésie et l’art. Il poursuit ses études à l’École Municipale de dessin (Villa Thiole) à Nice puis accomplit son service militaire (en Algérie en guerre). À son retour à Nice, il pratique des dizaines de petits métiers et passe une licence de lettres. Il peint et expose dans « les marges » de l’École de Nice et publie en 1966 son premier recueil, Oiseaux Mohicans, qui, réédité à la Librairie St Germain des Prés en 1969, sera salué par la critique comme un événement poétique. Il enseignera ensuite à l’École Régionale des Beaux Arts de Nantes, puis sera président de la Maison de la poésie de Nantes. Il a publié plus d’une trentaine d’ouvrages.

Daniel Biga est né à Nice en mars 1940 où il est revenu vivre aujourd’hui. Après une enfance Varoise (Fayence puis Ste Maxime) il vit l’exil citadin et le « lycée buissonnier » (ou plutôt portuaire) dans sa ville d’origine où il découvre la poésie et l’art. Il poursuit ses études à l’École Municipale de dessin (Villa Thiole) à Nice puis accomplit son service militaire (en Algérie en guerre). À son retour à Nice, il pratique des dizaines de petits métiers et passe une licence de lettres. Il peint et expose dans « les marges » de l’École de Nice et publie en 1966 son premier recueil, Oiseaux Mohicans, qui, réédité à la Librairie St Germain des Prés en 1969, sera salué par la critique comme un événement poétique. Il enseignera ensuite à l’École Régionale des Beaux Arts de Nantes, puis sera président de la Maison de la poésie de Nantes. Il a publié plus d’une trentaine d’ouvrages.

Écrivain et ethnologue, Jean-Yves Loude est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels une série publiée chez Actes Sud, dans laquelle s’inscrit cet opus, consacrée aux mémoires occultées de l’Afrique : Le Roi d’Afrique et la reine mer (1994), Cap-Vert, notes atlantiques (1997), Lisbonne, dans la ville noire (2003), et Coup de théâtre à São Tomé (2007). Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec sa compagne, Viviane Lièvre, ethnologue et photographe. Tous deux témoignent depuis trente ans de la diversité des cultures du monde – lointaines ou proches – à travers leurs livres, études, romans adultes et jeunesse, leurs photos et leurs conférences. Leurs terrains d’investigations sont les Kalash du Pakistan, le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest, le Cap-Vert, Lisbonne, São Tomé, le Brésil.

Écrivain et ethnologue, Jean-Yves Loude est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels une série publiée chez Actes Sud, dans laquelle s’inscrit cet opus, consacrée aux mémoires occultées de l’Afrique : Le Roi d’Afrique et la reine mer (1994), Cap-Vert, notes atlantiques (1997), Lisbonne, dans la ville noire (2003), et Coup de théâtre à São Tomé (2007). Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec sa compagne, Viviane Lièvre, ethnologue et photographe. Tous deux témoignent depuis trente ans de la diversité des cultures du monde – lointaines ou proches – à travers leurs livres, études, romans adultes et jeunesse, leurs photos et leurs conférences. Leurs terrains d’investigations sont les Kalash du Pakistan, le Maghreb, l’Afrique de l’Ouest, le Cap-Vert, Lisbonne, São Tomé, le Brésil.

Jean-Baptiste Pedini, né à Rodez en 1984. Vit et travaille en région toulousaine. Publication dans de nombreuses revues dont Décharge, Voix d’Encre, Arpa,… Des parutions également chez Encre Vives, Clapàs et -36° édition. Un second recueil publié en 2012, prendre part à la nuit, dans la collection Polder coédité par Gros Textes et Décharge.

Jean-Baptiste Pedini, né à Rodez en 1984. Vit et travaille en région toulousaine. Publication dans de nombreuses revues dont Décharge, Voix d’Encre, Arpa,… Des parutions également chez Encre Vives, Clapàs et -36° édition. Un second recueil publié en 2012, prendre part à la nuit, dans la collection Polder coédité par Gros Textes et Décharge.

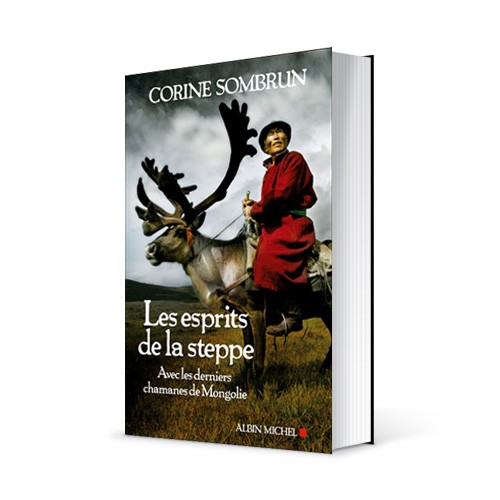

Corine Sombrun passe son enfance en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso). De retour en France elle se consacre à des études de Musicologie, piano et composition. Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle obtient une bourse de l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse et part à Montréal, étudier auprès de performers multimédia et de compositeurs. En 1999 elle s’installe à Londres, où elle travaille comme pianiste et compositrice :

Corine Sombrun passe son enfance en Afrique à Ouagadougou (Burkina Faso). De retour en France elle se consacre à des études de Musicologie, piano et composition. Lauréate de concours nationaux et internationaux, elle obtient une bourse de l’Office Franco Québécois pour la Jeunesse et part à Montréal, étudier auprès de performers multimédia et de compositeurs. En 1999 elle s’installe à Londres, où elle travaille comme pianiste et compositrice :