Medusa - Heurtoir de porte - Rome

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

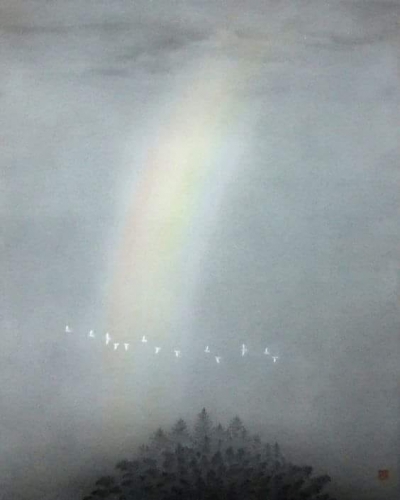

la vie s'éclaire,

l'homme devient sage

chaque fois qu’il franchit

le passage

cg in Les années chiennes, à tire d'ailes 2007

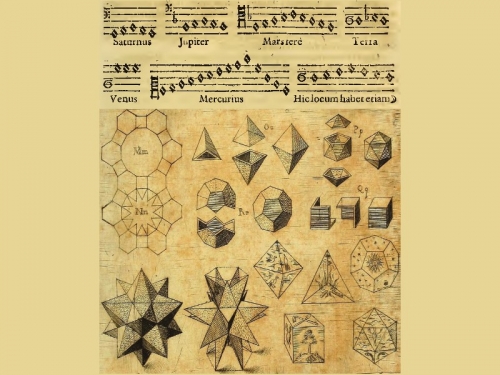

Musica di Keplero sull' armonia delle sfere.

Progetto di Anna Lombardi,

musica di Arcangelo Di Donato.

Ce mysterium magnum (grand mystère) a été une mère pour tous les éléments et en eux, de même une grand-mère pour toutes les étoiles, pour tous les arbres et pour les créatures de chair ; car toutes les créatures sensibles et insensibles et toutes les autres formes de vie sont nées du mysterium magnum, comme des enfants naissent d’une mère, et il est un mysterium magnum, une mère unique de toutes les choses mortelles, et elles ont leur origine en elle …

j’aime la grâce du vent

dans tes branches les plus fines

j’aime ton si plein silence

laisser mon cœur battre contre le tien

cg in Je l'aime nature

Quand vous ne pensez pas, quand vous ne prétendez pas être quelque chose de particulier, ce qui reste n’est ni un esprit, ni un corps... C’est un état d’écoute.

C’est cet état d’écoute que vous avez en commun avec l’humanité. C’est pour cela que vous pouvez aimer quelqu’un, c’est pour cela que vous pouvez aimer un chien, c’est parce qu’il y a cette même origine, cette même écoute, qui est cette unité que l’on vit tous profondément.

Tout le reste, c’est anecdotique. Que vous soyez un dromadaire, un homme, ceci ou cela, c’est pour la décoration du tableau, mais ce qui est profondément important, c’est l’écoute.

C’est cela qui fait la joie de vivre, c’est cela qui fait la joie de rencontrer un autre, c’est de sentir cette écoute.

Dans l’écoute, il y a l’unité.

in De l'Abandon

Merci à Jlmi !