Jean Dif

Couché sous les éboulis

je fouille mes sédiments

à la recherche d’une racine

ou d’un rossignol

qui chanterait dans mes serrures

in Sous les couteaux des horloges

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Couché sous les éboulis

je fouille mes sédiments

à la recherche d’une racine

ou d’un rossignol

qui chanterait dans mes serrures

in Sous les couteaux des horloges

Ses mains gitanes

Enveloppent le monde

Alors que les papillons

S’alourdissent au cœur des ruines

in Tout près de là

Une fleur est belle, quelle que soit la terre qui la porte. Son pollen n'a pas besoin de papiers pour traverser les frontières. Moi papillon, j’aime toutes les fleurs. Chacune a sa beauté particulière et le poème de son parfum.

cg in Calepins voyageurs et après ?

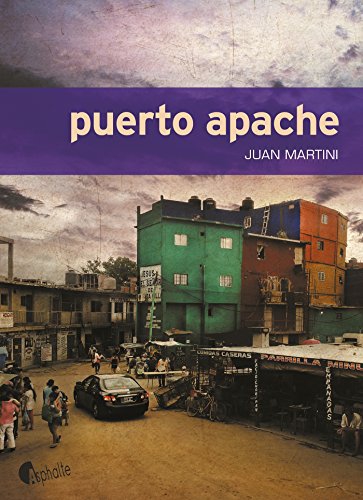

traduit de l’espagnol (Argentine) par Julie Alfonsi et Aurélie Bartolo

éd. Asphalte, octobre 2015.

224 p., 21 €.

Puerto Apache est un polar social, trempé dans un humour noir et amer sur des airs de cumbia, qui à travers le récit d’un seul narrateur, aborde le quotidien d’un des bidonvilles autogérés de Buenos Aires. Bâti sur une ancienne friche industrielle sur la rive du río de la Plata, c’est un des lieux où ont atterri bon nombre de personnes pendant la crise monumentale qui a frappé l’Argentine, au début des années 2000. Des exclus porteurs d’un élan malgré tout, qui espéraient donner à ce lieu une forme de dignité.

Et celui qui raconte, c’est Le Rat.

Le Rat, c’est le fils du Vieux, celui qui tient les rênes de Puerto Apache, qui fait marcher la boutique… Les filles surtout. Comme tout lieu à la marge, faut bien se débrouiller, car même si les habitants s’autoproclament comme « un problème du XXIe siècle », ils savent bien que ce n’est pas de l’extérieur qu’il va se résoudre ce problème. Alors tout le monde se débrouille et la débrouille ça finit souvent par tremper dans la magouille, on fait un peu de rapine, des petits trafics, des petits boulots, comme faire passer des messages chiffrés, juste des chiffres, c’est ce que fait le Rat pour le Pélican, un caïd de la ville. Ça paye un peu et le Rat ne se pose pas trop de questions, rien de mal, juste délivrer des chiffres, jusqu’au soir où trois hommes déboulent chez lui et l’embarquent pour un passage à tabac conséquent et incompréhensible. Alors là ça rigole plus, de plus une bande d’inconnus font une descente aussi dans le bidonville, foutent le feu, tabassent le Vieux qui ne s’en remettra pas et quand un chef de meute est sur la touche, les rivalités explosent.

Déjà la vie à Puerto Apache, ce n’est pas facile, mais là ça pue vraiment. Des poissons de plus en plus gros viennent là où il y a de l’argent à se faire et le sang coule, le sang ça attire les gros prédateurs, ceux qui ne vivent pas dans la marge, ceux qui jouent dans une autre cour, plus spacieuse, qui trempent dans la magouille sans en avoir l’air, bien à l’abri de leur impunité de politiciens. Les corrompus qui se débarrassent des gêneurs et raflent toute la mise : les trafics, les hommes de mains et les belles pouliches comme Marú.

Marú, le Rat il l’a dans la peau, il y a bien sa femme Jenifer et ses deux enfants, mais Marú c’est Marú. C’est la petite amie du Pélican, elle aussi bosse pour lui mais dans ses restaurants où elle prend de plus en plus de responsabilités. Elle aime l’argent Marú, elle ne vit pas à Puerto Apache, mais dans un chouette et vaste appartement, toujours grâce au Pélican, mais le Rat en est certain, celui qu’elle préfère, c’est lui. Et il vit son histoire avec elle sans trop se cacher.

Mais se faire casser la gueule comme ça, sans explication, le Rat ça ne lui convient pas du tout. Alors il ne lâche pas l’affaire, il veut savoir qui et pourquoi. Ce n’est pas un idiot le Rat, il sait lire et écrire, il réfléchit, il aime les mots, l’ «intellectuel du ghetto » comme l’a surnommé son ami Cúper. Alors il raconte les évènements à sa manière, souvent cocasse, d’une manière assez décousue, avec des bonds subits dans le futur et puis des retours en arrière, parfois c’est presque monotone pourtant, glauque, étouffant. Puerto Apache c’est un piège. C’est comme foutu, il ne peut y avoir de futur, à part finir avec une ou plusieurs balles dans le corps ou en taule pour vingt ans. Toti, son voisin travelo a eu de la chance, quand la télé est venue faire un reportage sur Puerto Apache, il a eu un coup de foudre pour un des types de la télé et l’attirance a été réciproque, alors il a pu quitter Puerto Apache pour aller vivre avec son nouvel ami.

C’est ça, il n’y a pas d’autres alternatives, Puerto Apache c’est un problème insoluble, la seule issue, c’est de se tirer.

Ce que Juan Martini met en évidence ici, et sans fioriture, c’est que bien que la pauvreté ne soit pas forcément synonyme de criminalité, il n’est pas possible d’être un enfant de chœur dans un bidonville, mais la pauvreté avant tout est synonyme de vulnérabilité, et la vulnérabilité attirent les gros prédateurs, la pègre à col blanc, sans scrupule, toute pleine de convoitise, qui sait user des autres, surtout ceux considérés comme les plus négligeables, pour satisfaire ses appétits aussi insatiables que dégueulasses.

C’est l’intérêt majeur de ce roman, son côté quasi documentaire.

Cathy Garcia

Juan Martini est un écrivain argentin, né en 1944. Pendant la dictature militaire, il s'exile en Espagne et dirige une collection de romans noirs dans une grande maison d'édition. Il vit actuellement à Buenos Aires, où il donne des ateliers d'écriture. Il est l'auteur d'une quinzaine de romans et recueils de nouvelles. Son œuvre, profondément inspirée par le genre policier et caractéristique d'une certaine littérature de l'exil, est considérée comme incontournable du panorama littéraire argentin.

Juan Martini est un écrivain argentin, né en 1944. Pendant la dictature militaire, il s'exile en Espagne et dirige une collection de romans noirs dans une grande maison d'édition. Il vit actuellement à Buenos Aires, où il donne des ateliers d'écriture. Il est l'auteur d'une quinzaine de romans et recueils de nouvelles. Son œuvre, profondément inspirée par le genre policier et caractéristique d'une certaine littérature de l'exil, est considérée comme incontournable du panorama littéraire argentin.

Note publiée sur le site de la Cause Littéraire

j'ai le plaisir toujours d'y figurer en mots (High toc) & en gribouillage, avec tout plein d'autres passagers, faut dire qu'on en rentre pas mal dans une Traction-Brabant et on n'a pas peur de se serrer. L'édito de Patrice, le chauffeur, mérite si ce n'est la postérité, au moins notre attention, on peut le lire ici :

http://traction-brabant.blogspot.fr/2015/11/traction-brabant-65.html

la mer figue

sous le soleil bas

avec sa chair de vaguelettes violettes

et les grains de ses galets roulés

in En route toute (Décharge 147)

bouffée après bouffée

tétant le vide

j’aspire à vivre

je lâche mes pigeons courriers

en espérant que ces ronds

que je crache vers le ciel

iront couronner Saturne

in Sous les couteaux des horloges

trad. Eric Boury

Illska est une pièce monumentale, en taille pour commencer, presque 600 pages bien denses. Illska est comme une immense tapisserie murale au tissage parfois très resserré, où les motifs sont formés d’un mélange de temps qui finissent presque par se confondre : passé et présent historiques, passé et présent des individus, des protagonistes de cette histoire, avec une toile de fond amplement maculée du sang de l’Holocauste et notamment d’évènements qui se sont déroulés en Lituanie. Comme fil conducteur de la trame : l’idéologie populiste de droite (lire « fasciste ») en Europe aujourd’hui et tout particulièrement en Islande, et surtout comment l’Histoire et la politique viennent interférer en permanence, parfois même de façon obsessionnelle et souvent pour le pire, dans la vie intime des personnages du roman.

Personnages dont les trois principaux sont Agnès, Omar et Arnor, tous trois Islandais, mais seul Arnor est réellement de souche comme on dit.

Agnès est d’origine lituanienne et ses parents sont retournés vivre là-bas, dans cette petite ville de Jurbakas, où se sont déroulés tous les « évènements » pendant la guerre. Le grand-père paternel d’Agnès, Romualdas, était devenu milicien, comme son frère Mykolas, qui lui était chef de la police, et Romualdas avait même endossé l’uniforme de la gestapo. Ils avaient ainsi assassiné, entre autres, les arrière-grands-parents maternels d’Agnès qui eux étaient Juifs, et proches amis pourtant des arrière-grands-parents paternels. Les parents d’Agnès ignoraient ce fait lorsqu’ils se sont rencontrés et aimés, sans quoi il n’y aurait sans doute jamais eu d’Agnès Lukauskai, mais ils l’ont su plus tard et cela explique aussi l’obsession d’Agnès depuis toute jeune, pour l’Holocauste.

Cela explique moins, alors qu’elle vit avec Omar, pourquoi elle va tomber dans les bras d’Arnor, une fascination certes proche de la haine, mais fascination tout de même. Arnor est un néonazi islandais, qu’elle voulait interroger dans le cadre de son mémoire sur la montée du populisme en Europe, mais un néonazi qui méprise Hitler, un personnage étrange, solitaire, bien plus intelligent, plus érudit que la plupart de ses congénères. Et très mignon avec ça.

Agnès et Omar auront un fils, mais peut-être est-il d’Arnor ? Omar mettra le feu à leur maison avant de s’envoler pour l’Europe sur les traces de l’Holocauste, comme s’il allait y trouver la réponse à cette question : pourquoi Arnor ?

Il est impossible de résumer Illska, mais nous saurons tout, et dans le moindre détail, tout du passé, du présent de la vie de chacun, de leur famille et de l’horreur d’un passé plus lointain encore qui sera narré au présent, comme si on y était. Et tout ça se mélange, avec d’autres histoires, de voisins, de copains étudiants et d’autres personnages qui tracent le portrait d’une Islande un peu moins flatteur que celui que le pays voudrait se donner. Cette tapisserie gigantesque non dénuée d’humour, mais un humour bien noir, pèse son poids de malheur, d’erreurs et de destins qui se percutent.

Illska est à la fois un roman sur le couple, la famille, la parentalité et surtout comment cela peut devenir des valeurs refuge – souvent à tort et travers – pour contrer le vide intérieur qui est le lot de bon nombre d’entre nous dans la société actuelle, et pas seulement en Islande, mais cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’amour véritable. Illska tourne beaucoup autour de la question de l’identité, de l’appartenance ou du refus d’appartenance et par extension, évoque le danger identitaire, et c’est donc avant tout une très ambitieuse œuvre sociopolitique, avec un regard qui se dote d’un recul historique. On en ressort comme essoufflé, avec un goût amer en bouche, car quelle que soit l’époque ou l’idéologie, lorsque le mal est en marche, qu’il est légitimé, qu’on peut classer les individus en désirables ou indésirables, que le meurtre et donc toute les humiliations imaginables sont tolérés, encouragés ou même légalisés, alors l’horreur dépasse tout. Illska est un vertige. Cette tapisserie aux motifs qui alternent sans arrêt et de plus en plus vite, peut donner mal à la tête.

Ce qu’il en ressort c’est que tout le monde se retrouve un peu victime, un peu bourreau, rien n’est tout noir, tout blanc, le mal entraîne le mal tout autant parfois que de vouloir à tout prix faire le bien, et seul l’amour, le véritable, c’est-à-dire celui qui sait pardonner, aurait la possibilité d’arrêter le sang que l’on fait couler, mais ce n’est pas facile, ce n’est jamais gagné, car « toute violence nous prive d’humanité. Que nous soyons celui qui frappe ou celui qui encaisse les coups ».

Cathy Garcia

Eiríkur Örn Norđdahl est né à Reykjavik en 1978 et a grandi à Isafjordur. Il a commencé à écrire vers 2000, mais la nécessité l’a amené à faire d’autres choses pour gagner sa vie. Il a vécu à Berlin en 2002-2004 puis dans plusieurs pays d’Europe du Nord, en particulier à Helsinki (2006-2009) et en Finlande (2009-2011) et dernièrement au Viêtnam. En 2004, il a été un des membres fondateurs du collectif poétique d’avant-garde Nyhil, en Islande. En 2008, il a reçu le Icelandic Translators Award pour sa traduction du roman de Jonathan Lethem, Les Orphelins de Brooklyn. Il a obtenu une mention Honorable au Zebra Poetry Film Festival de Berlin en 2010 pour son animation poétique, Höpöhöpö Böks. En 2012, Norddahl a reçu le Icelandic Literary Prize, catégorie fiction et poésie, ainsi que le Book Merchants’ Prize pour son roman Illska.

Eiríkur Örn Norđdahl est né à Reykjavik en 1978 et a grandi à Isafjordur. Il a commencé à écrire vers 2000, mais la nécessité l’a amené à faire d’autres choses pour gagner sa vie. Il a vécu à Berlin en 2002-2004 puis dans plusieurs pays d’Europe du Nord, en particulier à Helsinki (2006-2009) et en Finlande (2009-2011) et dernièrement au Viêtnam. En 2004, il a été un des membres fondateurs du collectif poétique d’avant-garde Nyhil, en Islande. En 2008, il a reçu le Icelandic Translators Award pour sa traduction du roman de Jonathan Lethem, Les Orphelins de Brooklyn. Il a obtenu une mention Honorable au Zebra Poetry Film Festival de Berlin en 2010 pour son animation poétique, Höpöhöpö Böks. En 2012, Norddahl a reçu le Icelandic Literary Prize, catégorie fiction et poésie, ainsi que le Book Merchants’ Prize pour son roman Illska.

Note paru sur : http://www.lacauselitteraire.fr/illska-eirikur-oern-norddahl

Les constellations gémissent à ta vue,

Affreuse est devenue ta robe

Maculée de graisse et d’outils

De mots éculés et de papiers aux figures despotiques.

in Pour retendre l’arc de l’univers