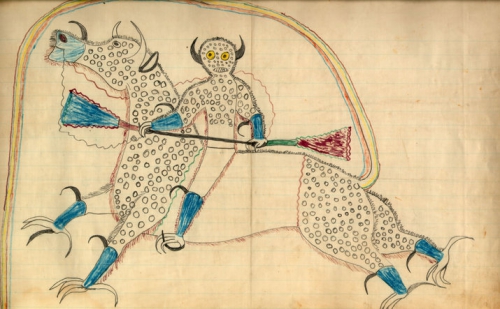

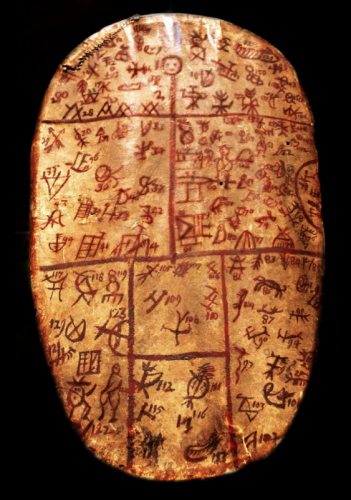

Black Hawk, artiste lakota - representing a dream of a thunder being. c.1880

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Il faut que je vous parle encore de la manière d'être de nos voyants-guérisseurs. Ceux qui sont encore en vie et ceux qui nous ont quittés. Je vais fermer les yeux, et penser en parlant, pour que l'esprit s'exprime à travers moi. Il s'agit d'une remémoration. Nous appelons cette remémoration waki-ksuya. Ce qui signifie qu'on se ressouvient, qu'on voyage dans le passé, qu'on se tient en communion avec les esprits pour recueillir leur message, se rappeler les amis morts, entendre leurs voix de nouveau, et cela même au point d'être visité par une vision. Je ne vais pas vous montrer des revenants.. Je vais simplement me renverser en arrière, fermer les yeux, et m'abandonner à quelqu'un d'autre. Je continuerai seulement de parler et les paroles se fraieront leur chemin…..

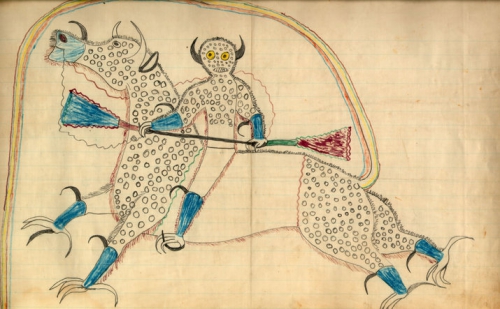

….Je suis un « medicine-man ». « Medicine-man » — voilà bien une expression de Blanc, « comme « Squaw », « Pa-poose », « Sioux », « Tomahawk » — mots inconnus en langue indienne. Je souhaiterais en vérité qu'il y ait un terme traduisant avec plus de justesse « medicine-man », mais je ne peux en trouver un anglais, et vous ne le pouvez pas, je crois, vous non plus. Aussi, disons medicine-man, et n'en parlons plus. Mais l'expression reste pauvre et ne recouvre pas tout ce que le terme indien « wicasa wakan » implique.

Nous avons différents noms pour désigner différents hommes accomplissant différentes tâches là où vous ne disposez que d'un seul nom dérisoire. D'abord nous distinguons le guérisseur, le pejuta wicasa, qui se sert des herbes. Il ne guérit pas avec les herbes seules, il faut encore qu'il ait le pouvoir, wakan, de guérir. Puis nous avons le yuwipi, l'homme aux poignets attachés, qui recourt aux pouvoirs des peaux et des pierres pour établir le diagnostic et procurer le remède. Nous parlons également du waayatan, le voyant qui peut prédire l'avenir, à qui a été donnée la prescience. Les faits advenus conformément à ses présages, nous les nommons wakinyanpi. Le même vocable désigne les créatures ailées, celles qui volent dans les airs, parce que le pouvoir de dévoiler l'avenir provient d'elles.

Mais je crois que le seul voyant-guérisseur digne de ce nom est le wicasa wakan, le saint homme. Lui peut guérir, prophétiser, parler aux herbes, commander aux pierres, conduire la danse du soleil ou même changer le temps, mais cela est sans grande importance à ses yeux. Il s'agit seulement là de la traversée de stades successifs. Lui-même les a franchis ; il se tient au-delà. Il possède la wakanya wowanyanke, ou grande vision.

Le wicasa wakan tient à être seul. Il veut demeurer wicasa à l'écart de la foule et des affaires au jour le jour. Il se plaît à méditer, appuyé à un tronc d'arbre ou contre un rocher, sentant la terre bouger sous ses pieds, sentant au-dessus de lui la pesanteur du grand ciel enflammé. C'est dans de telles conditions qu'il peut se représenter comment va le monde. Les yeux fermés, il distingue, clairement, bien des phénomènes. Seule compte sa vision intérieure du monde.

Le wicasa wakan aime le silence ; il s'enveloppe en lui comme dans une couverture — un silence lourd, avec une voix semblable au tonnerre, qui l'entretient de nombreux sujets. Un tel homme se complaît en un lieu où l'on n'entend rien, que le bourdonnement des insectes. Il s'assied face à l'occident, implorant une aide. Il parle aux plantes et elles lui répondent. Il écoute les voix des wama kâskan — celles de toutes les créatures animales de la surface de la terre. Il est à l'unisson avec elles. De tous les êtres vivants, une émanation incessante le gagne et il transmet cette force. Je ne peux dire d'où elle vient ni en quoi elle consiste mais il en est ainsi. Et je sais ce dont je parle.

On devient un pejuta wicasa, un voyant-guérisseur, parce qu'un rêve vous dit de l'être. Aucun homme ne rêve de cures et de remèdes. Vous pratiquez seulement dans les domaines où vous vous sentez les capacités voulues. Ce n'est pas là un don hérité ; vous travaillez pour l'acquérir, vous jeûnez, vous recourez aux rêves, mais pas toujours avec succès. Il est vrai qu'il y a dans certaines familles des lignées de bons voyants-guérisseurs, et c'est fort utile de compter parmi ses parents un saint homme qui vous enseigne et s'efforce de vous communiquer ses pouvoirs. Fort utile, mais pas toujours. Les guérisseurs ne sont pas des chevaux — pas une race d'élevage.

On devient un pejuta wicasa, un voyant-guérisseur, parce qu'un rêve vous dit de l'être. Aucun homme ne rêve de cures et de remèdes. Vous pratiquez seulement dans les domaines où vous vous sentez les capacités voulues. Ce n'est pas là un don hérité ; vous travaillez pour l'acquérir, vous jeûnez, vous recourez aux rêves, mais pas toujours avec succès. Il est vrai qu'il y a dans certaines familles des lignées de bons voyants-guérisseurs, et c'est fort utile de compter parmi ses parents un saint homme qui vous enseigne et s'efforce de vous communiquer ses pouvoirs. Fort utile, mais pas toujours. Les guérisseurs ne sont pas des chevaux — pas une race d'élevage.

Pour être voyant-guérisseur, il faut cultiver les facultés de voyance dans la nature. De l'occident, se propage le pouvoir du bison. Du nord, le voyant-guérisseur reçoit le pouvoir des êtres qui sont dans le tonnerre. De l'orient, celui de l'esprit du cheval et de l'élan. Le sud, lui, transmet le pouvoir qui s'attache aux spectres. Du ciel au-dessus de lui, il accueillera la sagesse du grand aigle. De la terre au-dessous de lui, la nourriture de la mère. C'est la façon de devenir un wicasa wakan, d'apprendre le langage secret, de parler du sacré, de se servir des pierres et des herbes, et du calumet. »

Lame deer seeker of visions, Taca Ushte et Richard Erdoes (Pocket, 1986)

Yule ou solstice d'hiver

"C ’est le pape Libère qui, en 354, aurait fixé la naissance de Jésus au 25 décembre et codifié les premières célébrations afin de promouvoir l’essor du christianisme tout en assimilant les fêtes populaires et païennes célébrées autour du solstice d’hiver. Avant la décision de ce pape, les chrétiens fêtaient la naissance du Christ le même jour que l’Épiphanie (fête des Rois Mages), le 6 janvier. "

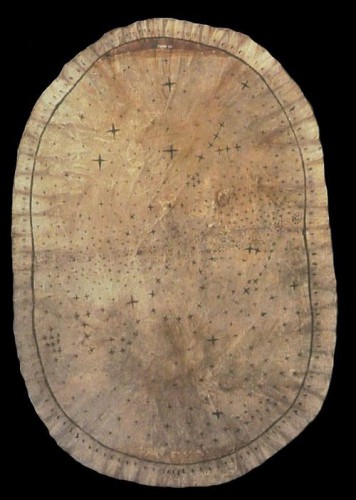

réplique d'un vrai exposée au Museum Europäischer Kulturen à Berlin

Saami de Suède de la région de Torneȁ Lapmark

Selon une théorie scientifique, la comète libérerait des particules neutres dans l'espace où elles entreraient en collision avec des particules de haute énergie, créant ce son, augmenté 10.000 fois par les scientifiques pour le rendre audible à l'oreille humaine.

Je suis née sur les rives de la Méditerranée, à Hyères. Hyères les palmiers. Autrefois Olbia, Ὀλβία, "la Bienheureuse", la cité du sel grecque, qui deviendra Pomponiana la romaine. Un important site massaliote a été découvert, avec un sanctuaire dédié peut-être à Artémis d'Ephèse, souveraine des bêtes sauvages, déesse de la fertilité, que les romains assimilèrent à Diane.

Diane, c’est le prénom de ma mère.

Artémis d’Ephèse habite des régions portant en grec le nom d'eschatiai : les confins extrêmes des territoires des hommes, les montagnes, les bois et les forêts obscures ; elle descend aussi vers l'Océan, vers les embouchures, les lagunes, les marécages et les bords des lacs et des fleuves. Elle affectionne les zones fangeuses, limoneuses, et surtout - selon les Anciens - l'alliance de la terre, de l'eau et du sel. La déesse parcourt l'espace sauvage qui limite de toutes parts les territoires des hommes, elle ne descend que rarement dans les villes.

Comme moi.

cg in Universelle