Minou Drouet

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

La Découverte 2022

Dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu'elles étaient des femmes.

L'historienne Christelle Taraud réunit dans ce livre les meilleures spécialistes mondiales de la question, des œuvres d'artistes et d'écrivaines, des témoignages et des archives... pour comprendre le continuum de violences qui s'exerce contre les femmes depuis la préhistoire.

Un ouvrage essentiel et inédit, autant scientifique que politique.

Avec les contributions de Gita Aravamudan, Claudine Cohen, Silvia Federici, Rosa-Linda Fregoso, Elisa von Joeden-Forgey, Dalenda Larguèche, Patrizia Romito, Rita Laura Segato, Aminata Dramane Traoré et plus d'une centaine d'autres autrices et auteurs.

Christelle Taraud est historienne, senior lecturer à NYU Paris et membre associée du Centre d'histoire du XIXe siècle des universités Paris-I et Paris-IV. Spécialiste des questions de genre et de sexualité, elle a notamment publié "Amour interdit". Prostitution, marginalité et colonialisme. Maghreb (1830-1962) (Payot, 2012).

Pour remettre un peu les gens et leurs idées en place :

"Il y a 30 000 ans, Homo sapiens peignaient les grottes de Lascaux. Leur peau était sombre. De récentes études d'ADN révèlent des origines lointaines et des rencontres inattendues. Qui étaient les ancêtres des Européens d’aujourd’hui ?

Notre espèce vit en Europe depuis seulement 40 000 ans. Nous, les Homo sapiens, sommes nés en Afrique. Il y a environ 70 000 ans, certains de nos ancêtres quittent ce continent pour peupler planète, dont l’Europe et l’Asie, où ils rencontrent d’autres populations humaines, comme les Néandertaliens, mais aussi d'autres groupes d'humains.

Dans cette chronique Fil Sciences de France Culture, Évelyne Heyer nous invite à explorer nos origines pour mieux comprendre que nous avons tous des ancêtres migrants ! Mais qui étaient nos ancêtres européens ? Comment les migrations et métissages anciens ont-ils façonné les Européens d’aujourd’hui, et d’où viennent leurs caractéristiques, comme la couleur de peau ?

2 % de notre ADN vient des Néandertalien

Les Néandertaliens, installés en Eurasie depuis plusieurs centaines de milliers d’années, sont également issus d’une autre sortie d’Afrique, beaucoup plus ancienne.

Lors de la dispersion des Homo sapiens hors d’Afrique, nos ancêtres ont échangé des gènes avec les Néandertaliens : ils ont fait des bébés ensemble.

Ainsi, la majorité des Européens ont 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Après la disparition des Néandertaliens, Homo sapiens devient la seule espèce humaine à vivre sur la planète, et il va continuer de la parcourir !

Le métissage des ancêtres européens

De récentes études, comparant l’ADN des Homos sapiens européens contemporains à celui d’Homo sapiens vieux de plusieurs milliers d’années, montrent que la majorité des Européens d’aujourd’hui descende d’au moins trois groupes d’humains, ayant migré en Europe à différentes époques :

Le premier groupe : les chasseurs‑cueilleurs du Paléolithique, présents il y a 40 000 ans.

Le deuxième : les agriculteurs venus du Proche-Orient, arrivés il y a 8 000 ans.

Enfin, le troisième : les bergers nomades Yamnayas de Russie, installés en Europe il y a environ 4 500 ans.

La peau claire en Europe : un héritage récent du Proche-Orient

Selon Raphaëlle Chaix, chercheuse en anthropologie génétique pour le Musée de l'homme, sur un plan anthropologique et même génétique la notion de femme ou d’homme français n’a pas de sens.

La couleur de peau blanche n’est d’ailleurs pas apparue en France ou en Europe de l’Ouest, elle proviendrait de gènes portés par un groupe d’humains venus du Proche-Orient, il y a environ 8 000 ans.

Le continent européen et donc la France, ont bien été habités plus longtemps par des humains à la peau sombre (comme l’Homme dit de Cro-Magnon par exemple) que par des humains à la peau claire. Cette couleur de peau est apparue très récemment à l’échelle de l’histoire de l’Europe !

Les Français : le fruit de milliers d’années de migrations

Les humains qui peuplent la France viennent donc d’un peu partout…

Une population est en effet rarement le fruit d’une seule migration. Elle est la somme de différentes migrations qui se sont opérées depuis des milliers d’années, et qui sont d’ailleurs toujours en cours.

Dans les arbres généalogiques, il suffit parfois de remonter sur deux ou trois générations, pour trouver des ancêtres d’autres régions, d’autres pays, avec une histoire migratoire différente. Nous avons tous des ancêtres migrants !"

à écouter ici : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-fil-sciences/d-ou-viennent-les-humains-qui-peuplent-la-france-1271114

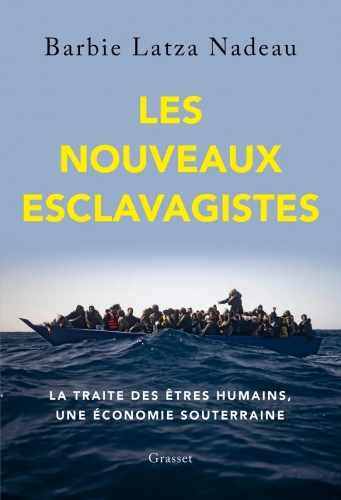

à paraître le 4 février

Grasset

La traite des êtres humains s’est imposée depuis plusieurs années comme l’industrie criminelle à la croissance la plus fulgurante. L’économie clandestine qui l’alimente demeure pourtant largement méconnue et mal comprise, alors même qu’elle imprègne notre quotidien – des vêtements que nous portons aux salons de beauté que nous fréquentons, jusqu’aux fruits et légumes que nous consommons.

Avec Les nouveaux esclavagistes, la journaliste d’investigation Barbie Latza Nadeau lève le voile sur ce réseau tentaculaire. Des côtes de la Méditerranée à celles de la Manche, de l’Ukraine à la Thaïlande, elle dissèque les rouages financiers de cette machine mondiale et explore ses versants les plus obscurs comme le commerce sexuel, l’exploitation domestique ou le trafic d’organes. Son enquête dépasse le portrait classique des criminels identifiés – passeurs, proxénètes et mafias – pour révéler les complicités institutionnelles qui permettent au système de prospérer : banques, maisons de couture et gouvernements préfèrent bien souvent fermer les yeux.

En racontant les histoires singulières de victimes et en invitant le lecteur à réfléchir à sa propre responsabilité, Barbie Latza Nadeau place l’humain au centre de son récit et nous rappelle que derrière ces parcours migratoires, on trouve des corps réduits à l’état de marchandises par une économie souterraine mais bien réelle, au cœur de notre mode de vie contemporain. Un document inédit et bouleversant.

Traduit de l’anglais par Aurélien Blanchard

in Parti sans laisser d'adresse,

traduit de l'allemand par MarinaSkalova (Cheyne, 2025)

Seuil éd., 23/01/2026

Haïti existe-t-elle, sinon comme la formule du chaos et le lieu de catastrophes sans raison et sans fin ?

Du tremblement de terre de 2010 à l’explosion actuelle des violences des gangs armés, en passant par l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, le pays semble être enfermé dans un cycle infini de crises et de chocs naturels, sociaux et politiques. Tel est, en tous cas, le regard humanitaire ou apocalyptique, tour-à-tour folklorique et néocolonial, porté majoritairement sur Haïti. Cette incompréhension, saturée de silences et de clichés, date de la révolution haïtienne. La première nation noire à avoir aboli l’esclavage en payerait-elle encore le prix ?

En inscrivant les événements récents dans des tendances structurelles au long cours, ce livre revient aux fondamentaux : l’histoire du pays et de son peuple, de ses luttes et de ses aspirations. Frédéric Thomas montre qu’Haïti représente non pas un cas à part mais un cas extrême, au miroir duquel se lisent les enjeux fondamentaux de notre temps : croissance des inégalités, gouvernance internationalisée, défiance envers la classe politique, colère populaire, exaspération environnementale. Le seul espoir et la plus grande chance de briser ce piège colonial résident dans la résistance obstinée – empreinte de l’expérience marronne – du pays « en dehors », qui embrasse désormais l’ensemble des Haïtiens et Haïtiennes.

Frédéric Thomas est chargé d’étude au Centre tricontinental. Il est l'auteur de L’échec humanitaire. Le cas haïtien (Couleur livres/CETRI, 2012) et de Haïti : notre dette (Syllepse, 2025).

Syllepse éd., janvier 2026

L’expansion continue du tourisme international s’impose comme l’une des tendances sociétales majeures des sept dernières décennies, à la fois levier et produit de la mondialisation. Pour autant, les migrations d’agrément qui la nourrissent et la touristification du monde qu’elle induit participent-elles de l’intérêt général ? Les promoteurs du tourisme – ONU Tourisme en tête – veulent le croire. Ils vendent leur industrie fétiche et ses destinations exotiques, de masse ou de niche, comme accessibles, équitables et durables, bien que les études de la même agence onusienne démontrent le contraire. Les fractures du tourisme international sont de fait multiples, en pays émetteurs comme en pays récepteurs, et entre ceux-ci et ceux-là. Économiques, culturelles, sociales, écologiques..., elles appellent à des politiques de régulation ambitieuses, sans quoi le fait touristique – la désinvolture de la consommation du monde par moins de 10% de sa population – risque de précipiter son effondrement.

• Table des matières

Introduction : Merveilleuse terre de vacances

1. Ampleur et justification du phénomène

2. Accessible, le tourisme international ?

3. Équitable, le tourisme international ?

4. Durable, le tourisme international ?

5. Respectueux, le tourisme international ?

6. Un autre tourisme est-il possible ?

Conclusion : Bonnes vacances

* Par Bernard Duterme, directeur du Centre tricontinental – CETRI de 2005 à 2025, coordinateur des ouvrages Expansion du tourisme : gagnants et perdants (Syllepse, 2006) et La domination touristique (Syllepse, 2018) et auteur de diverses études et tribunes sur le tourisme international Nord-Sud.

Tribune parue dans Le Monde, à l’occasion de la parution de ce nouveau livre : https://www.cetri.be/Jamais-dans-l-histoire-le-tourisme

La poésie

C’est mon refuge en automne,

C’est mon bout de jardin

En été,

C’est mon coin d’atelier

En hiver.

Dédaignant toute école

Et loin de toute mode,

À mon gré,

Je bricole…

in sa revue Poésie et propos entre amis n°11

26180 pages

"Que se passe-t-il quand une culture, longtemps marginalisée et minoritaire, devient un phénomène de société ? Depuis l'arrivée de l'émission Drag Race en France, le drag est partout, même aux Jeux olympiques. Cet art du travestissement séduit un nouveau public, et hors show-business, les initiatives fleurissent sur tout le territoire. Ce livre nous raconte l'évolution de la scène drag française depuis l'arrivée de l'incontournable télé-réalité, et rend compte d'un moment de visibilité particulier des luttes et cultures LGBTQ+. L'autrice interroge l'avenir de cette culture queer, prise en étau entre une forme de standardisation et la menace réactionnaire."

Casterman

10/09/2025

Un réquisitoire contre le régime iranien et un album pour le droit à être une femme.

Réfugiée iranienne en France, Mansoureh Kamari partage ses souvenirs et ses traumatismes sur une enfance sous le joug des extrémistes, jusqu’à son acceptation, lente et difficile, de sa féminité.

"Dans les premières pages, l’autrice se met en scène alors qu’elle pose pour un cours de dessin, n’hésitant pas à dévoiler son corps, le mettant même en avant, donnant ainsi l’impression d’une sensualité presque éclatante. Cet éclat était un leurre, tant ce regard sur le corps, injonction subie par le joug d’un État religieux, va peser tout au long de l’album, condition même de la libération physique et surtout psychologique de la jeune artiste. Car dans cet album, Mansoureh Kamari aborde son exil en France, mais aussi sa reconstruction en tant que femme et artiste. Mansoureh a fui l’Iran et elle se souvient de la figure de sa mère, soumise et aimante, avec ce désespoir latent et parle ainsi de la condition féminine. Elle partage ses désillusions et évoque avec beaucoup de force le regard des hommes qui pèse sur les femmes en Iran, qui touchent les femmes sans leur consentement dans la rue ou un magasin, donnant la nausée sur ce que représente une telle société, et sur l’idée que beaucoup encore aujourd’hui la revendique, sous n’importe quelle bannière ou religion.

(...)

Dans un roman graphique fait de brume du passe et de voile déchiré, Ces lignes qui tracent mon corps retrace le destin d’une exilée qui veut témoigner de la violence masculine institutionnalisée et rappeler qu’il est possible de s’en libérer."

(Source : https://www.avoir-alire.com/)

in Un carré de poussière

J'ai si longtemps respiré l'air des forêts, l'air vibrant de neige, je me suis si souvent mêlée aux

Blancheurs vastes et désertes, que mon âme est un peu l'âme des louves fuyantes.

Auteur·ices : Côme Bastin, Marie Billon, Romaric Godin, Dan Israel,

Antton Rouget, Ellen Salvi et Khedidja Zerouali.

Mediapart, Divergences, 9 janvier 2026

Le monde rêvé par l'idéologie libertarienne qui irrigue désormais la pensée des plus riches est un monde fragmenté, parsemé de "zones". Des lieux où la richesse est la norme, l'entreprise, la référence et la démocratie, une menace. Dans ces lieux se construit, avec plus ou moins de succès, une véritable sécession du capital qui cherche à devenir un mode de gestion du monde. Ce livre est un voyage dans ces "zones", d'un quartier huppé de Paris à la principauté semi-démocratique du Liechtenstein, du très privé Automobile club de France à la City de Londres, du rêve de la cité technologique du Gujarat au paradis des milliardaires monégasques. Ce sont autant de nuances de la sécession des riches à l'œuvre.

Voir article au sujet du livre ici :

https://blogs.mediapart.fr/lenaig-bredoux/blog/080126/zones-la-ou-les-riches-font-secession-un-nouveau-livre-de-mediapart