Herbert List

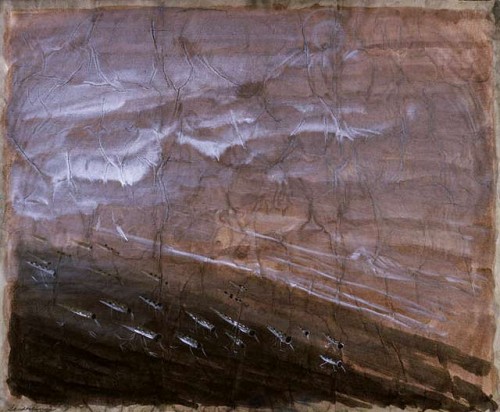

Baltic Sea, 1933

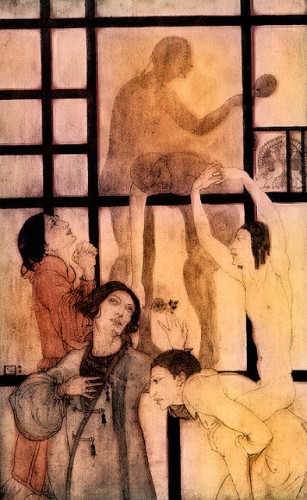

Bomarzo. Parc du Palazzo Orsini. Italie, 1952

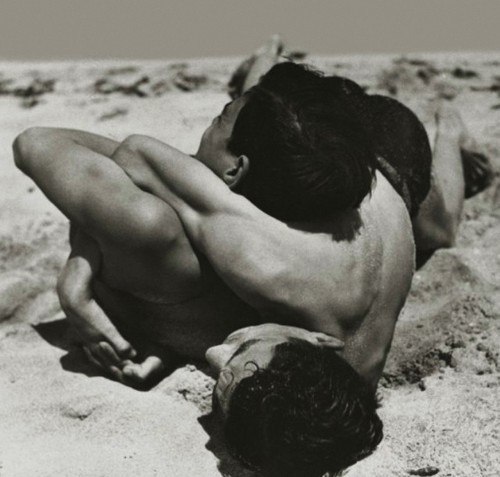

Santorini, 1937

Antikythera

Né à Hambourg en 1903, Herbert List étudie au lycée de la ville de 1912 à 1920, année pendant laquelle il obtient son Abitur. Il étudie de 1921 à 1923 l'histoire de la littérature à l'université d'Heidelberg, avant de retourner, en 1924, à Hambourg. Il est alors apprenti dans l'entreprise paternelle d'importation de café List & Heineken. Entre 1925 et 1928, il entreprend en tant que représentant commercial des voyages d'affaire au Brésil, au Guatemala, au Costa Rica ou encore au Salvador. De retour en Allemagne en 1929, il devient fondé de pouvoir et associé de l'entreprise paternelle. Stimulé par Andreas Feininger et influencé par des artistes tels que René Magritte, Man Ray ou encore Giorgio de Chirico, c'est en 1930 qu'il commence véritablement à s'intéresser à la photographie. Il quitte son poste dans l'entreprise de son père en 1935, puis émigre à Paris. Il ira ensuite s'installer en 1936 à Londres. C'est en 1937 dans cette même ville qu'il fait ses premières expériences dans un studio, et commence à vendre ses photos pour des magazines comme Vogue, Harper's Bazaar ou Life. Il fait alors la connaissance du photographe George Hoyningen-Huene, avec lequel il entreprend un voyage en Italie puis en Grèce, où il réalise certaines de ses photographies les plus célèbres, qu'il réunira ensuite dans son livre Licht über Hellas (Lumière sur la Grèce).Fasciné par la Grèce Antique, il réalise dans l'entre-deux guerres des clichés de ruines mythiques en y mêlant souvent les corps de jeunes gens qu'ils rend aussi beaux que des statues. Il inscrit ainsi ses "visions" dans une intemporalité qui va caractériser toute son œuvre. Une relation amoureuse naît alors entre les deux hommes et List commence à travailler sur le thème de l'homoérotisme. Il est mobilisé dans la wehrmacht en 1941 et est envoyé en Norvège. En 1945, une fois l'Allemagne nazie vaincue, List retourne s'installer à sa ville natale, Munich. En 1948, il devient rédacteur artistique de la revue Heute (Aujourd'hui), éditée par les Alliés. Dans les années suivantes et jusqu'en 1962, il voyage énormément, allant en Grèce, en Espagne, en Italie, en France, au Mexique et aux Caraïbes. C'est également pendant cette période qu'il est le plus prolifique, publiant régulièrement dans des revues comme Heute, Epoca, Look, Harper's Bazaar, Flair, Picture Post et Life. Fasciné par la peinture surréaliste, il établit souvent des liens entre deux sujets en apparence totalement différents ou déconnectés de la réalité, afin, selon lui, de « saisir dans l'image le côté magique du phénomène ». Il met alors au point la "Fotografia metafisica", des visions métaphysiques, véritables métaphores surréalistes, où la réalité, l'illusion et le fantasme sont étroitement mêlés, concentre le travail de jeunesse d'Herbert List. Une époque qui l'a beaucoup rapproché de Giorgio de Chirico, de Dali et de Magritte, où il a pu explorer les techniques de détournements de l'image : surimpressions, reflets, flous, mises en scène, photomontages. Dans la série "les Fils du soleil",ces jeunes hommes, amis ou rencontres fortuites saisis sur les plage de la Baltique et de la Méditerranée, qui font écho aux icônes de la Grèce Antique. Les corps sont beaux, jeunes, plein de vie, mais sans faire l'objet d'aucune glorification. Cette série ne sera publiée qu'après la mort d'Herbert List et fait partie du travail qui, avec ses critiques virulentes du nazisme et ses amitiés homosexuelles, l'a poussé à fuir l'Allemagne en 1936. Les Portraits sont de véritables rencontres avec l'ensemble de l'intelligentsia européenne de l'après-guerre, et surtout des amitiés nouées avec les plus grands artistes : Picasso, Braque, Cocteau, Morandi, Colette, Stravinsky, Gide, Pasolini... Sur le portrait, List a écrit en 1943: "Pour qu'un portrait soit convaincant, il faut que le photographe soit en empathie avec la personnalité de son sujet. Il ne lui est guère possible de créer une image vraiment ressemblante d'un être auquel rien ne le lie".

Né à Hambourg en 1903, Herbert List étudie au lycée de la ville de 1912 à 1920, année pendant laquelle il obtient son Abitur. Il étudie de 1921 à 1923 l'histoire de la littérature à l'université d'Heidelberg, avant de retourner, en 1924, à Hambourg. Il est alors apprenti dans l'entreprise paternelle d'importation de café List & Heineken. Entre 1925 et 1928, il entreprend en tant que représentant commercial des voyages d'affaire au Brésil, au Guatemala, au Costa Rica ou encore au Salvador. De retour en Allemagne en 1929, il devient fondé de pouvoir et associé de l'entreprise paternelle. Stimulé par Andreas Feininger et influencé par des artistes tels que René Magritte, Man Ray ou encore Giorgio de Chirico, c'est en 1930 qu'il commence véritablement à s'intéresser à la photographie. Il quitte son poste dans l'entreprise de son père en 1935, puis émigre à Paris. Il ira ensuite s'installer en 1936 à Londres. C'est en 1937 dans cette même ville qu'il fait ses premières expériences dans un studio, et commence à vendre ses photos pour des magazines comme Vogue, Harper's Bazaar ou Life. Il fait alors la connaissance du photographe George Hoyningen-Huene, avec lequel il entreprend un voyage en Italie puis en Grèce, où il réalise certaines de ses photographies les plus célèbres, qu'il réunira ensuite dans son livre Licht über Hellas (Lumière sur la Grèce).Fasciné par la Grèce Antique, il réalise dans l'entre-deux guerres des clichés de ruines mythiques en y mêlant souvent les corps de jeunes gens qu'ils rend aussi beaux que des statues. Il inscrit ainsi ses "visions" dans une intemporalité qui va caractériser toute son œuvre. Une relation amoureuse naît alors entre les deux hommes et List commence à travailler sur le thème de l'homoérotisme. Il est mobilisé dans la wehrmacht en 1941 et est envoyé en Norvège. En 1945, une fois l'Allemagne nazie vaincue, List retourne s'installer à sa ville natale, Munich. En 1948, il devient rédacteur artistique de la revue Heute (Aujourd'hui), éditée par les Alliés. Dans les années suivantes et jusqu'en 1962, il voyage énormément, allant en Grèce, en Espagne, en Italie, en France, au Mexique et aux Caraïbes. C'est également pendant cette période qu'il est le plus prolifique, publiant régulièrement dans des revues comme Heute, Epoca, Look, Harper's Bazaar, Flair, Picture Post et Life. Fasciné par la peinture surréaliste, il établit souvent des liens entre deux sujets en apparence totalement différents ou déconnectés de la réalité, afin, selon lui, de « saisir dans l'image le côté magique du phénomène ». Il met alors au point la "Fotografia metafisica", des visions métaphysiques, véritables métaphores surréalistes, où la réalité, l'illusion et le fantasme sont étroitement mêlés, concentre le travail de jeunesse d'Herbert List. Une époque qui l'a beaucoup rapproché de Giorgio de Chirico, de Dali et de Magritte, où il a pu explorer les techniques de détournements de l'image : surimpressions, reflets, flous, mises en scène, photomontages. Dans la série "les Fils du soleil",ces jeunes hommes, amis ou rencontres fortuites saisis sur les plage de la Baltique et de la Méditerranée, qui font écho aux icônes de la Grèce Antique. Les corps sont beaux, jeunes, plein de vie, mais sans faire l'objet d'aucune glorification. Cette série ne sera publiée qu'après la mort d'Herbert List et fait partie du travail qui, avec ses critiques virulentes du nazisme et ses amitiés homosexuelles, l'a poussé à fuir l'Allemagne en 1936. Les Portraits sont de véritables rencontres avec l'ensemble de l'intelligentsia européenne de l'après-guerre, et surtout des amitiés nouées avec les plus grands artistes : Picasso, Braque, Cocteau, Morandi, Colette, Stravinsky, Gide, Pasolini... Sur le portrait, List a écrit en 1943: "Pour qu'un portrait soit convaincant, il faut que le photographe soit en empathie avec la personnalité de son sujet. Il ne lui est guère possible de créer une image vraiment ressemblante d'un être auquel rien ne le lie".

(source : wikipédia et Chrystel Jubien, dossier de presse pour une exposition Herbert List au Patrimoine Photographique, Hôtel de Sully, Paris.)