Yann Bourven

Je ne débande plus, regarde-là, elle est dure comme du bois ! Tâte ces veines diurnes qui surgissent une à une gonflées à mort ! De vraies racines qui palpitent !

in Chroniques du Diable consolateur

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Je ne débande plus, regarde-là, elle est dure comme du bois ! Tâte ces veines diurnes qui surgissent une à une gonflées à mort ! De vraies racines qui palpitent !

in Chroniques du Diable consolateur

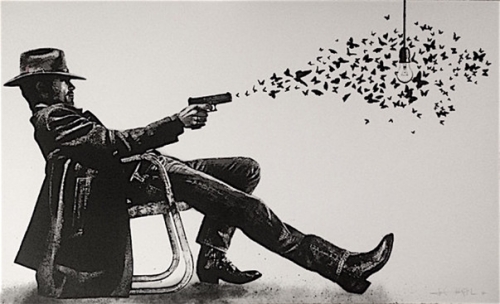

Rire est une manière simple de se venger

C’est ce que je disais dans une lettre adressée à demain

Mais il n’a toujours pas compris

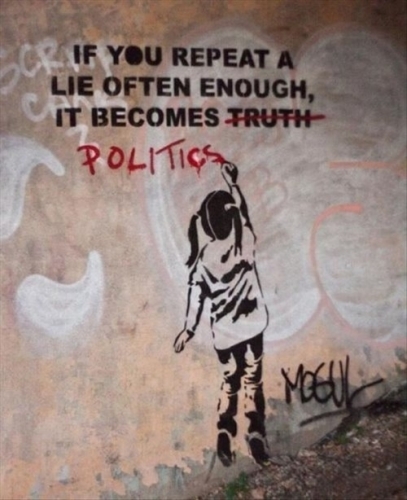

Son QI ressemble à une affiche électorale

pas mal réussie cette adaptation du célèbre roman de Bradbury...

Une nouvelle invasion :

L’écho du tonnerre retentit, les enfants jouent le rite tape-pierre de l’orage.

La fin et le début du temps s’enroulent

et se déroulent simultanément sur l’axe des pôles.

Un sifflement sourd tout le jour t’enfonce sous la terre des ancêtres.

in Zoartoïste