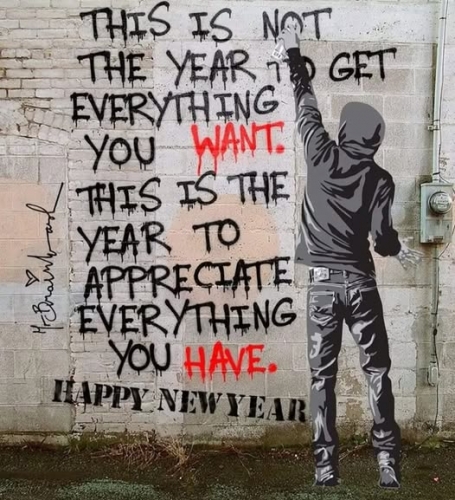

La vitesse exponentielle – bien que prévisible – de la falsification générale me plonge de plus en plus dans le silence sans parler des vieilles croûtes qui ressortent des pires placards de l'Histoire. Je me sens parfois comme un vieux vestige d'une espèce disparue – pour autant qu'elle ait jamais existé – et pourtant ça n'a rien à voir avec vieillir, enfin je crois, vu que je me suis régulièrement sentie décalée, inadéquate, non initiée aux normes en vigueur (qui ont plus à voir avec l'étouffement de la vie qu'avec la vitalité elle-même) et renâclante aux impasses imposées, au prêt-à-(pas)penser... Mais c'est juste que, juste, jus de fond de poubelles de fast-foutoir quand même là... et tant de poussive poussière. Collante, dégueulasse. Assassine...

Alors oui ! Toujours et encore nouveau délit, la poésie, nouveau délit, l'humour décapant, deux inadéquations qui horrifient tout penchant à la mise au pas, allelouIA ! Aussi, c'est avec un enthousiasme renouvelé que sort ce 84e numéro (car oui il y a eu un n° zéro !) et merci à vous toustes sans qui Nouveaux Délits, il n'y aurait pas. Merci vrai !

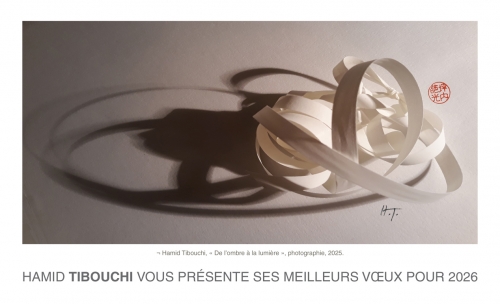

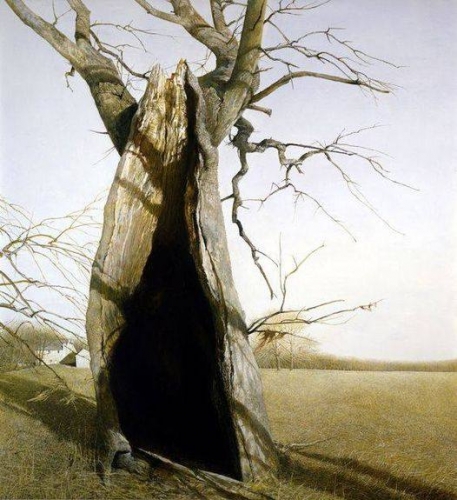

Je nous souhaite (convenu mais sincère) pour cette année numérotée 2026, beaucoup de rire et de poésie sous toutes leurs innombrables formes, deux ailes essentielles pour prendre de la hauteur et aller se poser sur les arbres beaux, causer avec les petits dinosaures nommés oiseaux, trier les bonnes étoiles des satellites. C'est un fait, les mauvaises farces remplissent toujours les mêmes poches mais les faux clowns, sinistres pitres du pire, ne feront jamais rire les enfants. Il faut avoir un bon gros grain de poésie pour être drôle et de solides brins d'humour pour mettre pattes au sol. Alors résolument pour 2026, bien s'équiper : deux ailes joliment bricolées maison pour la respiration et un grand balai avec de grands seaux de rires francs et frais, prêts à tout éclabousser pour rincer le monde.

cgc (édito garanti sans IA)

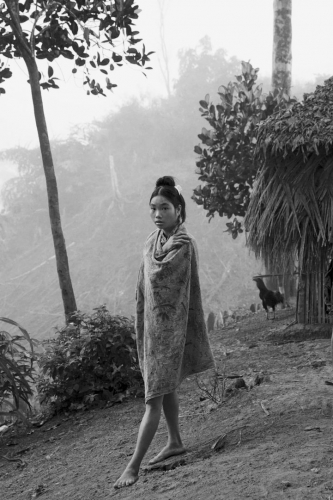

Le poète avançait d’une démarche ample, s’affranchissant des débats poussiéreux du monde, comme un nuage, comme un souffle de vent, comme une fleur sauvage, comme un oiseau de montagne.

Yi Munyŏl in Le poète

clic sur l'image pour voir en grand

http://larevuenouveauxdelits.hautetfort.com/