Violette Leduc - La bâtarde

Mon exemplaire date de 1970, avec sa couverture kitchissime et racoleuse typique de l'époque, c'est la deuxième édition en version poche du livre paru chez Gallimard en 1964 avec la très magnifique préface de son amie Simone de Beauvoir, Violette, lit-on sur le site de l'éditeur, veut dans ce livre "tout remuer, tout dire de sa mémoire brûlante. Sa plume perce l'épaisseur des années sans aucune concession. Écrire comme un acte de survie. D'une immense beauté, La Bâtarde permit à Violette Leduc de connaître enfin le succès, à l'âge de 57 ans." C'est un pavé de 600 pages qui m'a pris un long temps de lecture et qu'il m'est très difficile de décrire sinon que j'ai été touchée par une personnalité qui pourtant m'a horripilée plus d'une fois, sans doute parce que l'extrême franchise de cette autobiographie ne cache rien, peut-être même amplifie t-elle les défauts. C'est un livre déroutant parfois, qui bascule abruptement du temps de l'écriture au temps raconté, dans ce besoin de dire sans faire forcément de littérature, écrire comme on pisse, littérature pourtant, constellée de fulgurances poétiques absolument merveilleuses. Et pour moi qui suis née l'année où mon exemplaire est sorti, ce fut un très intéressant voyage dans le temps qui m'a précédé, Violette Leduc est de la génération de mes grands-mères. Une génération qui traverse deux guerres, deux de trop. Violette Leduc à travers sa vie de bâtarde mal dans sa peau, complexée, blessée, avide, femme de paradoxes, libre dans ses premières amours qui sont au féminin, Isabelle, Hermine... mais enchaînée à ses névroses, nous plonge après son enfance et son adolescence tourmentées dans le Paris des années 20, le petit monde des artistes et intellectuels auquel elle aspire, puis le Paris occupé, l'Orne et le marché noir avec son ami Maurice Sachs, homosexuel lui-même au parcours tragique et controversé, là encore amoralité et nécessité de survie s'emmêlent. Retour au contraste entre le monde rural qui relie Violette à son enfance et sa grand-mère Fidéline, figure repère, figure adorée partie trop tôt et la capitale où règne la tyrannie de l'apparence et de l'argent. Pour moi donc, un étrange voyage dans le temps, qui met en relief les temps actuels jusqu'au malaise. Imparfait donc humain, dérangeant et humain. Et je pense que c'était ainsi qu'était Violette, dérangeante et terriblement humaine.

Quelques extraits :

"Cataplasme le dégingandé, l’aîné d'une famille besogneuse était laid jusqu'à vous passionner. Perdu dans sa chemise à rayures sans bouton de col, et dans son pantalon toujours verdâtre, comme si la mousse était éprise de ses fesses et de ses cuisses, la braguette fantaisiste, la savate en retard, Cataplasme parlait avec difficulté, d'une voix puissante et voilée. Sa voix vous parvenait d'un abîme."

"Elle s'allongea contre la cloison, dans son lit, chez elle. J'enlevai ma robe de chambre, je me sentis trop neuve sur la carpette d'un vieux monde. Je devais venir tout de suite près d'elle puisque le sol me fuyait. Je m'allongeai sur le bord du matelas; prête à m'enfuir en voleuse.

"Vous avez froid, venez plus près", dit Isabelle.

Une dormeuse toussa, essaya de nous séparer."

"La caresse est au frisson ce que le crépuscule est à l'éclair. Isabelle entraînait un râteau de lumière de l'épaule jusqu'au poignet, elle passait avec le miroir à cinq doigts dans mon cou, sur ma nuque, sur mes reins."

"La cour fut à nous. Nous courrions en nous tenant par la taille, nous déchirions avec notre front cette dentelle dans l'air, nous entendions le clapotis de notre cœur dans la poussière. Des petits chevaux blancs chevauchaient dans nos seins."

"Il y avait eu, très haut dans le ciel, un combat et le combat refroidissait. les brouillards battaient en retraite. Aurore était seule et personne ne l'inaugurait. Déjà un fouillis d'oiseaux dans un arbre, déjà picorées les premières clartés..."

"Admirable folle qui n'a pas perdu la raison. Elle est seule, elle sera seule. C'est son titre."

et les derniers mots du livre :

"Forte du silence des pins et des châtaigniers, je traverse sans fléchir la cathédrale brûlante de l'été. Il est grandiose et musical mon raidillon d'herbes folles. C'est du feu que la solitude pose sur ma bouche."

Née en 1976 en Espagne, de père italien et de mère argentine, Samantha Barendson vit aujourd'hui à Lyon. Elle travaille dans le monde scientifique, a publié des recueils de poèmes. Elle aime déclamer sur scène, un peu frustrée de n'être pas une chanteuse de tango.

Née en 1976 en Espagne, de père italien et de mère argentine, Samantha Barendson vit aujourd'hui à Lyon. Elle travaille dans le monde scientifique, a publié des recueils de poèmes. Elle aime déclamer sur scène, un peu frustrée de n'être pas une chanteuse de tango.

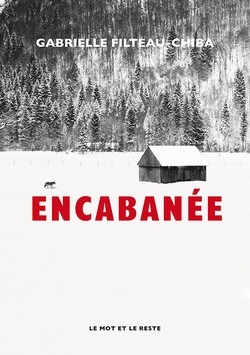

Gabrielle Filteau-Chiba écrit, traduit, illustre et défend la beauté des régions sauvages du Québec. Encabanée, premier volet d'une trilogie, paru au Québec en 2018, est inspiré par sa vie dans les bois du Kamouraska, il a été traduit dans plusieurs langues. Ont suivi Sauvagines en 2019, Bivouac en 2021. Un recueil de poésie La forêt barbelée en 2022, repris par Le Castor astral et Hexa en 2023, un roman dystopique toujours chez XYZ, éd. puis publié par Stock début 2025. Et La robe en feu, poésie encore, paru en 2025 au Québec et en France.

Gabrielle Filteau-Chiba écrit, traduit, illustre et défend la beauté des régions sauvages du Québec. Encabanée, premier volet d'une trilogie, paru au Québec en 2018, est inspiré par sa vie dans les bois du Kamouraska, il a été traduit dans plusieurs langues. Ont suivi Sauvagines en 2019, Bivouac en 2021. Un recueil de poésie La forêt barbelée en 2022, repris par Le Castor astral et Hexa en 2023, un roman dystopique toujours chez XYZ, éd. puis publié par Stock début 2025. Et La robe en feu, poésie encore, paru en 2025 au Québec et en France.

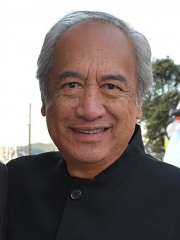

Witi Ihimaera, dont le nom véritable est Smiler, est né en 1944 à Gisborne, non loin de Whangara en Nouvelle-Zélande. Appartenant au clan Te Whanau A kai, il a passé son enfance à se nourrir des histoires liés à ses origines et ses ancêtres. D’abord journaliste, puis diplomate, il s’est mis, en parallèle, à imaginer des histoires liées à sa culture, pour le théâtre et pour le cinéma. Considéré comme un auteur majeur de la littérature post coloniale, il accorde une importance très forte à la préservation de la langue et de la tradition. Ihimaera n’est pas purement māori et a dû apprendre la langue de ses ancêtres à l’université, car il a souffert d’avoir été totalement coupé de son patrimoine culturel d’origine lorsqu’il faisait ses études secondaires dans une école, pourtant essentiellement fréquentée par des Māori. Il écrit pour différentes raisons : pour que la langue de ses ancêtres soit enfin portée au présent, enseignée, pour transmettre les traditions qui l’ont nourri, lui et pour son plaisir d’écrivain, aussi, et pour célébrer la culture maorie dans ce qu’elle a de plus majestueux porter sous nos yeux ravis la lecture de cette culture lointaine mais tellement palpable, intelligente, charnelle et lumineuse.

Witi Ihimaera, dont le nom véritable est Smiler, est né en 1944 à Gisborne, non loin de Whangara en Nouvelle-Zélande. Appartenant au clan Te Whanau A kai, il a passé son enfance à se nourrir des histoires liés à ses origines et ses ancêtres. D’abord journaliste, puis diplomate, il s’est mis, en parallèle, à imaginer des histoires liées à sa culture, pour le théâtre et pour le cinéma. Considéré comme un auteur majeur de la littérature post coloniale, il accorde une importance très forte à la préservation de la langue et de la tradition. Ihimaera n’est pas purement māori et a dû apprendre la langue de ses ancêtres à l’université, car il a souffert d’avoir été totalement coupé de son patrimoine culturel d’origine lorsqu’il faisait ses études secondaires dans une école, pourtant essentiellement fréquentée par des Māori. Il écrit pour différentes raisons : pour que la langue de ses ancêtres soit enfin portée au présent, enseignée, pour transmettre les traditions qui l’ont nourri, lui et pour son plaisir d’écrivain, aussi, et pour célébrer la culture maorie dans ce qu’elle a de plus majestueux porter sous nos yeux ravis la lecture de cette culture lointaine mais tellement palpable, intelligente, charnelle et lumineuse.

Diane Wilson est une écrivaine d’origine autochtone, de la tribu sioux Mdewakanton dans le Minnesota. Elle est l’ancienne directrice exécutive de Dream of Wild Health, une ferme indigène à but non lucratif, et de la Native American Food Sovereignty Alliance, une coalition nationale de tribus et d’organisations œuvrant à la création de systèmes alimentaires souverains pour les peuples natifs d’Amérique. Les Semeuses est son premier roman. Il a reçu le Minnesota Book Award for Fiction en 2022 et s’est écoulé à plus de 50 000 exemplaires aux États-Unis

Diane Wilson est une écrivaine d’origine autochtone, de la tribu sioux Mdewakanton dans le Minnesota. Elle est l’ancienne directrice exécutive de Dream of Wild Health, une ferme indigène à but non lucratif, et de la Native American Food Sovereignty Alliance, une coalition nationale de tribus et d’organisations œuvrant à la création de systèmes alimentaires souverains pour les peuples natifs d’Amérique. Les Semeuses est son premier roman. Il a reçu le Minnesota Book Award for Fiction en 2022 et s’est écoulé à plus de 50 000 exemplaires aux États-Unis

![owensphoto-courtesy-uc-davis-shields-library-web[1]-156577746.jpg](http://cathygarcia.hautetfort.com/media/00/01/3357783468.jpg) Louis Owens, né le 18 juillet 1948 à Lompoc, en Californie, aux États-Unis, et mort le 25 juillet 2002 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est un écrivain américain.

Louis Owens, né le 18 juillet 1948 à Lompoc, en Californie, aux États-Unis, et mort le 25 juillet 2002 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est un écrivain américain.

Susan Power est née à Chicago. Sa mère est affiliée aux Sioux de la réserve de Standing Rock, dans le Dakota du nord. Elle est diplômée en psychologie et en droit de l'université de Harvard. Alors qu'elle se fait opérer de l'appendicite, elle a une vision et décide d'abandonner sa carrière juridique pour l'écriture. Son premier roman, Grass dancer, a reçu un accueil triomphal aux États-Unis et a été traduit dans une dizaine de langues.

Susan Power est née à Chicago. Sa mère est affiliée aux Sioux de la réserve de Standing Rock, dans le Dakota du nord. Elle est diplômée en psychologie et en droit de l'université de Harvard. Alors qu'elle se fait opérer de l'appendicite, elle a une vision et décide d'abandonner sa carrière juridique pour l'écriture. Son premier roman, Grass dancer, a reçu un accueil triomphal aux États-Unis et a été traduit dans une dizaine de langues.