Mon amour, de Julie Bonnie

Grasset, 4 mars 2015

224 pages, 17, 50 €.

Je suis passée de l’autre côté d’une barrière dont j’ignorais l’existence. Finie, la vie de jolie fille. Bienvenue dans le monde des mères et des sourires complices de femmes. Adieu les regards d’hommes. Je m’étonne.

Au centre de Chambre 2, le premier roman de Julie Bonnie, il y avait déjà le corps, le corps des femmes totalement chamboulé et parfois même saccagé par la maternité, il y avait déjà l’art et la musique et le fossé que la naissance d’un enfant pouvait creuser entre l’homme et la femme. Fossé physique, fossé psychique, parfois un gouffre. Julie Bonnie a une façon très particulière, splendide et ultra sincère de raconter ce corps, les émotions et les sentiments souvent contradictoires qui l’écartèlent. Dans Mon amour, son deuxième roman nous retrouvons cette matière qui lui tient à cœur.

Ici, il y a une femme qui vient d’accoucher, la mère donc, d’une petite Tess. Et un homme, en pleine ascension vers sa gloire, pianiste virtuose de jazz, le père donc, et lui-même fils d’un grand pianiste. Tess a quatre jours quand le père part en tournée internationale avec trois autres musiciens. C’était prévu avant même qu’elle ne tombe enceinte, alors elle, sa fée comme il l’appelle, se retrouve seule à Paris en plein été, avec son tout petit bébé.

« Je ne sais pas ce que je vais faire de ma peau aujourd’hui, j’imagine que Tess saura, elle. Toi, ce sera les musiciens, l’avion, les concerts, les hôtels, les filles. Mon amour, pas les filles, pense à moi, ne m’oublie pas. Ne nous oublie pas. Je suis fatiguée déjà. »

Le roman se construit sous forme de lettres, de lettres qui tiennent plus du journal intime, car elles n’atteignent pas réellement le destinataire. Trop de vérités en elles. Ce sont donc des lettres surtout à soi-même. D’abord celles d’une jeune femme livrée à elle-même dans cette toute nouvelle fonction maternelle et celles de son homme parti pour un mois de tournée autour du monde. Un mois, ce n’est rien, mais pour une maman qui vient d’accoucher, c’est un siècle.

Deux amants, deux univers qui s’éloignent l’un de l’autre à la vitesse des avions que lui enchaîne de son côté et de la métamorphose encore plus rapide et irrévocable de la femme en mère, aux prises avec son sentiment d’abandon et la découverte de cette nouvelle et monstrueuse forme d’amour qui l’engloutit toute entière. L’amour pour son bébé.

« Je l’aime d’une façon qui n’existe pas, avec la force de la mer déchaînée »

Mère trop seule, mère angoissée, traversée de sentiments totalement ambivalents, contradictoires, d’émotions trop violentes qu’elle voudrait partager avec l’homme qu’elle aime.

« Je crois que je vais l’avaler, la remettre dans mon ventre, pour que tout redevienne simple, que tu sois près de moi. »

Lui est totalement obnubilé par son art et ses angoisses de musicien, pas prêt en réalité à être père, lui qui doit surpasser lui-même un père absent qui avait finit par quitter sa mère alors qu’il avait douze ans, un père qu’il déteste mais qui demeure toujours aussi écrasant.

« Ce salopard n’a jamais pris la peine de me regarder. Il ne m’a jamais vu. »

Elle est devenue mère mais lui est encore cet enfant de douze ans qui veut tuer le père.

Julie Bonnie a un rare talent de savoir si bien raconter ce moment extrêmement ambigu de l’entrée en maternité, ce passage initiatique souvent d’une grande violence où le corps est à la fois meurtri, abimé et magnifié, sublime d’animalité.

C’est fou ce que le corps traverse. Toi, ton sexe est impeccable. Rien n’a changé. On peut difficilement parler d’égalité. Parce que, en ce qui me concerne… Tout a changé. Je me dis que je ne referai jamais l’amour. J’ai moins mal. Voilà de quoi je me contente. Et toi, tu joues au bout du monde.

La plus grande fragilité et la plus incroyable puissance se rejoignent là, au centre, dans le ventre des femmes. Julie Bonnie trouve les mots justes pour dire la peur, la colère, la détresse de la femme seule avec son bébé, cet « animal tyrannique » qui lui prend tout et dont elle tombe pourtant folle amoureuse, parfois instantanément, d’autres fois il faut un peu de temps, du temps pour s’habituer à toute cette confusion.

Il y a une fille qui habite mon corps et qui préfèrerait être seule aujourd’hui. Sans homme, sans enfant. Je la balaie chaque fois qu’elle pointe le bout de son nez, mais elle murmure dans le creux de mon oreille que ma nouvelle vie est un cachot dont on ne sort plus. Je ne serai jamais plus celle que j’étais.

Et la peur aussi de ne plus être la femme qui séduit l’homme qu’elle aime.

Maintenant je suis la mère de ton enfant. Je suis la femme qu’on trompe.

Et effectivement, même si elle ne le saura pas, lui qui ne sait pas être seul, se réveille avec Suzanne. Suzanne qui suivra la tournée, Suzanne... « Elle m’écoute, elle m’entend. »

Sydney dit : « En tournée, ça ne compte pas mec, c’est comme un bonus de vie dans un jeu vidéo. »

La fée qui lutte contre la rage de se sentir abandonnée avec un bébé de quatre jours, qui essaye pourtant d’écouter, d’entendre les problèmes de la tournée, les affres et les doutes de l’artiste totalement centré sur lui-même, tout pour ne pas voir ça comme de l’égoïsme, mais c’est trop, il est trop loin d’elle, aussi bien physiquement qu’en pensées, étranger à tout ce qu’elle vit, étranger au père qu’il devrait être et déjà trop proche du père qu’il ne voulait surtout pas être, le sien.

Aussi, elle accepte de passer un peu de temps avec une connaissance, l’ami d’une amie, Georges. Georges-le-Géant, un peintre, un homme massif mais torturé par sa peinture. Une boule de feu. Un artiste encore, mais solitaire, sans public. D’ailleurs elle aussi était une artiste, le dessin, les illustrations, mais elle avait laissé ça de côté pour suivre son homme, comme si son art à lui importait plus que le sien.

Nous marchons côte à côte, je suis rassurée. Georges est une ombre immense.

Se promener avec Georges, parler avec Georges, manger un repas préparé par Georges, Georges qui va faire les courses pour remplir les placards vides car il faut manger et bien manger. « C’est un homme drôle, gentiment maladroit, prévenant, qui me prépare un repas délicieux. J’ai vraiment besoin qu’on s’occupe de moi.» Pouvoir confier Tess entre les grandes mains de Georges et prendre le temps d’une longue douche, prendre du temps, un tout petit peu de temps pour elle. Être dessinée endormie par Georges, un sein nourricier dénudé, rendue belle dans la plénitude de ses courbes, abandonnées au sommeil, elle et l’enfant, et pouvoir s’aimer à nouveau, aimer son corps à travers ce dessin griffonné au stylo. « Équilibre, sensualité. Il me plait le corps de cette fille, sur le carton ». Tous ces petits moments comme des petits morceaux d’ouate, vont plonger la nouvelle maman dans un présent à vivre ici et maintenant. George empêtré dans son grand corps est touché par elle, touché par Tess. Quelqu’un d’attentif, attentionné, effrayant un peu car vraiment étrange, habité de visions, mais qui est là, qui la voit, qui prend soin d’elle, la nourrit, la soulage de cette solitude impossible avec un bébé. Et Julie Bonnie écrit pour ces femmes, ces femmes qui culpabilisent de ne pas y arriver, de ne pas être ce qu’on attend d’elle, juste heureuses et parfaites. La maternité dans la vie d’une femme c’est bien plus complexe, bien plus dévastateur qu’une image d’Épinal, cela demande un courage inouï, c’est aussi grandiose que brutal, et pas une femme n’est pareille à une autre, mais pour toutes, l’isolement est une chose terrible.

Mes émotions, mon amour, sont d’une violence si incontrôlable et me laissent vulnérable. Si vulnérable.

Et en même temps, cela donne une force toute aussi inouïe.

Ces lettres qui s’entremêlent, car chacun des personnages qui traversent ce roman viendra poser ses mots dans la trame et lui donner ainsi une richesse de sensations, d’expériences, de couleurs, d’émotions, de musiques. Des morceaux de vie comme des uppercuts et quelques échappées vers le rêve, voire le fantastique, sur lesquels planent les notes d’Almost Blue de Chet Baker.

Une réussite encore Mon amour, qui nous touche profondément.

Cathy Garcia

Née à Tours le 3 mars 1972, Julie Bonnie a donné son premier concert à 14 ans. Chanteuse, violoniste, guitariste, elle a chanté dans toute l’Europe pendant dix ans avant de travailler en maternité jusqu’en 2013. Elle est l’auteur d’un premier roman, Chambre 2 (Belfond, 2013, Pocket, 2014), lauréat du prix du roman Fnac 2013.

Née à Tours le 3 mars 1972, Julie Bonnie a donné son premier concert à 14 ans. Chanteuse, violoniste, guitariste, elle a chanté dans toute l’Europe pendant dix ans avant de travailler en maternité jusqu’en 2013. Elle est l’auteur d’un premier roman, Chambre 2 (Belfond, 2013, Pocket, 2014), lauréat du prix du roman Fnac 2013.

Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Ses rencontres avec de nombreux artistes et sa passion pour l’art nourrissent ses propres créations littéraires et photographiques. Elle a publié aux Carnets du Dessert de Lune : Coups de ciseaux, Bec & Ongles (adapté pour le théâtre par la Compagnie Patte Blanche), Traverser le parc, La Patagonie et Pieds nus dans R. Et puis No control, Derrière la salle de bains, 2012 ; Jeanne L’Étang, Bruit Blanc, avril 2013 ; De la guerre, Derrière la salle de bains, 2013 ; Le Plancher, Les doigts dans la prose, avril 2013. Elle vit et travaille à Paris comme recherchiste indépendante. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons. Perrine Le Querrec est une auteure vivante. Elle écrit dans les phares, sur les planchers, dans les maisons closes, les hôpitaux psychiatriques. Et dans les bibliothèques où elle recherche archives, images, mémoires et instants perdus. Dès que possible, elle croise ses mots avec des artistes, photographes, plasticiens, comédiens.

Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Ses rencontres avec de nombreux artistes et sa passion pour l’art nourrissent ses propres créations littéraires et photographiques. Elle a publié aux Carnets du Dessert de Lune : Coups de ciseaux, Bec & Ongles (adapté pour le théâtre par la Compagnie Patte Blanche), Traverser le parc, La Patagonie et Pieds nus dans R. Et puis No control, Derrière la salle de bains, 2012 ; Jeanne L’Étang, Bruit Blanc, avril 2013 ; De la guerre, Derrière la salle de bains, 2013 ; Le Plancher, Les doigts dans la prose, avril 2013. Elle vit et travaille à Paris comme recherchiste indépendante. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons. Perrine Le Querrec est une auteure vivante. Elle écrit dans les phares, sur les planchers, dans les maisons closes, les hôpitaux psychiatriques. Et dans les bibliothèques où elle recherche archives, images, mémoires et instants perdus. Dès que possible, elle croise ses mots avec des artistes, photographes, plasticiens, comédiens.

Guido Furci (1984) a fait ses études à l’université de Sienne et à l’université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Il a également été élève de la sélection internationale à l’École normale supérieure de Paris (section Lettres et Sciences Humaines) et visiting scholar au département de littérature française de l’université de Genève. Actuellement boursier de la FMS (Fondation pour la Mémoire de la Shoah), il poursuit son travail de thèse entre la France et les États-Unis. A déjà publié : Figures de l’exil, géographies du double. Notes sur Agota Kristof et Stephen Vizinczey (par Marion Duvernois et Guido Furci) – Giulio Perrone Editore, Rome, 2012 ; Fin(s) du monde (textes rassemblés par Claire Cornillon, Nadja Djuric, Guido Furci, Louiza Kadari et Pierre Leroux, Centre d’études et de recherches comparatistes, université Sorbonne nouvelle Paris 3) – Pendragon, Bologne, 2013.

Guido Furci (1984) a fait ses études à l’université de Sienne et à l’université de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle. Il a également été élève de la sélection internationale à l’École normale supérieure de Paris (section Lettres et Sciences Humaines) et visiting scholar au département de littérature française de l’université de Genève. Actuellement boursier de la FMS (Fondation pour la Mémoire de la Shoah), il poursuit son travail de thèse entre la France et les États-Unis. A déjà publié : Figures de l’exil, géographies du double. Notes sur Agota Kristof et Stephen Vizinczey (par Marion Duvernois et Guido Furci) – Giulio Perrone Editore, Rome, 2012 ; Fin(s) du monde (textes rassemblés par Claire Cornillon, Nadja Djuric, Guido Furci, Louiza Kadari et Pierre Leroux, Centre d’études et de recherches comparatistes, université Sorbonne nouvelle Paris 3) – Pendragon, Bologne, 2013.

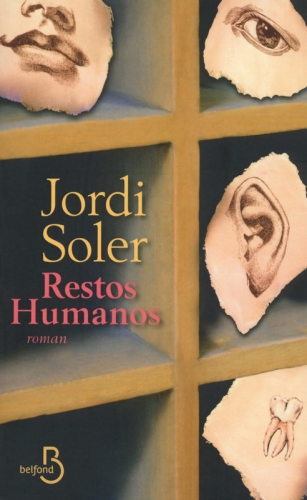

Jordi Soler est né en 1963 près de Veracruz, au Mexique, dans une communauté d’exilés catalans fondée par son grand-père à l’issue de la guerre civile espagnole. Il a vécu à Mexico puis en Irlande avant de s’installer à Barcelone en 2005 avec sa femme, Franco-Mexicaine, et leurs deux enfants. Il est reconnu par la critique espagnole comme l’une des figures littéraires les plus importantes de sa génération. Cinq de ses livres ont été traduits en français : Les Exilés de la mémoire (Belfond, 2007), La Dernière Heure du dernier jour (Belfond, 2008), La Fête de l'ours (Belfond, 2011), Dis-leur qu’ils ne sont que cadavres (Belfond, 2013) et Restos Humanos (Belfond, 2015). Tous sont repris chez 10/18.

Jordi Soler est né en 1963 près de Veracruz, au Mexique, dans une communauté d’exilés catalans fondée par son grand-père à l’issue de la guerre civile espagnole. Il a vécu à Mexico puis en Irlande avant de s’installer à Barcelone en 2005 avec sa femme, Franco-Mexicaine, et leurs deux enfants. Il est reconnu par la critique espagnole comme l’une des figures littéraires les plus importantes de sa génération. Cinq de ses livres ont été traduits en français : Les Exilés de la mémoire (Belfond, 2007), La Dernière Heure du dernier jour (Belfond, 2008), La Fête de l'ours (Belfond, 2011), Dis-leur qu’ils ne sont que cadavres (Belfond, 2013) et Restos Humanos (Belfond, 2015). Tous sont repris chez 10/18.

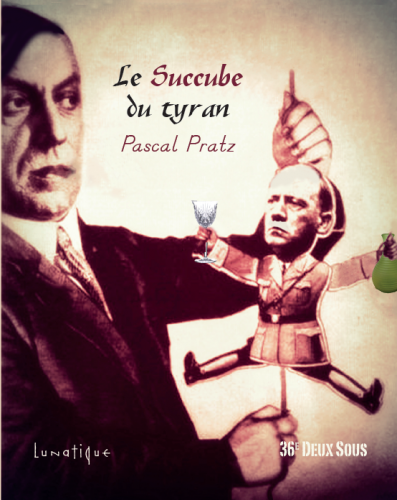

Pascal Pratz est ce qu’il est convenu d’appeler un touche-à-tout. Après des études (brillantes) en physique, il fut tour à tour et tout à la fois professeur de physique, mari (trois fois), musicien, chanteur, père (en cinq exemplaires dont il ne reste que quatre, hélas), peintre, photographe, écrivain et, finalement, éditeur, créant, en 2008, les éditions associatives

Pascal Pratz est ce qu’il est convenu d’appeler un touche-à-tout. Après des études (brillantes) en physique, il fut tour à tour et tout à la fois professeur de physique, mari (trois fois), musicien, chanteur, père (en cinq exemplaires dont il ne reste que quatre, hélas), peintre, photographe, écrivain et, finalement, éditeur, créant, en 2008, les éditions associatives

Jérôme Lafargue est né en 1968 dans les Landes. Il est également l’auteur de L’Ami Butler (2007, Prix Initiales 2007, Prix ENS Cachan 2008, Prix des lycéens 2008 Fondation Prince Pierre de Monaco), Dans les ombres sylvestres (2009) et L’Année de l’hippocampe (2011), tous parus chez Quidam éditeur.

Jérôme Lafargue est né en 1968 dans les Landes. Il est également l’auteur de L’Ami Butler (2007, Prix Initiales 2007, Prix ENS Cachan 2008, Prix des lycéens 2008 Fondation Prince Pierre de Monaco), Dans les ombres sylvestres (2009) et L’Année de l’hippocampe (2011), tous parus chez Quidam éditeur.

Christian Saint-Paul, est un poète véritablement passionné de poésie, de la poésie qui met l’humain et la relation à l’autre au premier plan. Il anime depuis plus de 25 ans l’émission, « Les Poètes » (le jeudi de 20h30 à 21h) sur Radio Occitanie (98.3 Mhz) avec son compère Claude Bretin et de nombreuses émissions ont été consacrées à la poésie du monde. On peut les réécouter ici :

Christian Saint-Paul, est un poète véritablement passionné de poésie, de la poésie qui met l’humain et la relation à l’autre au premier plan. Il anime depuis plus de 25 ans l’émission, « Les Poètes » (le jeudi de 20h30 à 21h) sur Radio Occitanie (98.3 Mhz) avec son compère Claude Bretin et de nombreuses émissions ont été consacrées à la poésie du monde. On peut les réécouter ici :

Claude Habib, agrégée de lettres modernes, est professeur à l’Université de la Sorbonne nouvelle Paris 3.

Claude Habib, agrégée de lettres modernes, est professeur à l’Université de la Sorbonne nouvelle Paris 3.

Charly Delwart est né à Bruxelles en 1975. Il vit entre la Belgique et la France où il travaille dans le cinéma. Il a écrit trois livres : Circuit (Seuil, 2007 et Labor« Espace Nord » 2014), L'Homme de profil même de face (Seuil, 2010) et Citoyen Park (Seuil, 2012).

Charly Delwart est né à Bruxelles en 1975. Il vit entre la Belgique et la France où il travaille dans le cinéma. Il a écrit trois livres : Circuit (Seuil, 2007 et Labor« Espace Nord » 2014), L'Homme de profil même de face (Seuil, 2010) et Citoyen Park (Seuil, 2012).

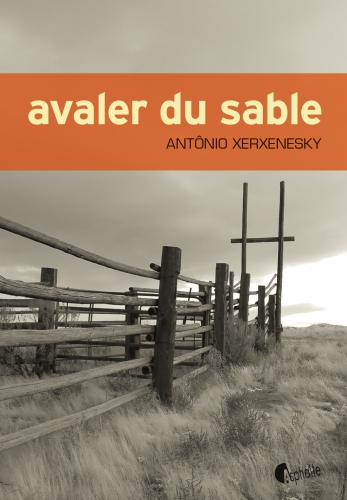

Antônio Xerxenesky est né à Porto Alegre en 1984. Avaler du sable est son premier roman. Il a collaboré à des journaux, magazines et sites lusophones et anglophones tels que Jornal do Brasil, The New York Times, Newsweek. En 2012, il a été désigné par la revue britannique Granta comme l'un des meilleurs jeunes écrivains brésiliens.

Antônio Xerxenesky est né à Porto Alegre en 1984. Avaler du sable est son premier roman. Il a collaboré à des journaux, magazines et sites lusophones et anglophones tels que Jornal do Brasil, The New York Times, Newsweek. En 2012, il a été désigné par la revue britannique Granta comme l'un des meilleurs jeunes écrivains brésiliens.

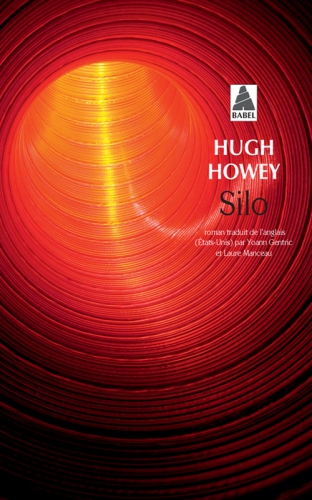

Hugh Howey est né en 1975. Successivement capitaine de yacht et de voyage, puis employé dans une librairie universitaire, il vit désormais en Floride. Véritable phénomène éditorial, Silo (Actes Sud, 2013) s’est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis et a été traduit en vingt-quatre langues. Suivent Silo Origines et Silo Générations (Actes Sud, 2014).

Hugh Howey est né en 1975. Successivement capitaine de yacht et de voyage, puis employé dans une librairie universitaire, il vit désormais en Floride. Véritable phénomène éditorial, Silo (Actes Sud, 2013) s’est déjà vendu à plus de 500 000 exemplaires aux États-Unis et a été traduit en vingt-quatre langues. Suivent Silo Origines et Silo Générations (Actes Sud, 2014).