Écosystème de Rachel Vanier

éditions Intervalles, 12 juin 2017

288 pages, 18 €.

« On apprend qu’écrire CEO est devenu tout aussi ringard qu’écrire PDG sur sa carte de visite, qu’il est de bon ton de signer ses courriels Product Design Hero ou Coding Ninja, et qu’il ne faut plus dire la Silicon Valley, mais juste La Vallée. »

Écosystème est une sorte de docu-fiction sur l’univers des start-up d’abord en France et puis surtout à San Francisco, au plus près de la sacro-sainte Vallée, sorte d’Olympe où ne sont reçus que les élus, le must pour une start-up ambitieuse étant de ce faire racheter par Google, Facebook ou un autre de ces géants fondateurs d’empires virtuels.

Marianne, jeune femme entrepreneure et Lucas, parfait prototype du geek développeur, sont deux amis d’enfance qui passaient déjà alors leur temps à démonter et remonter des ordinateurs. Devenus de jeunes adultes, ils se sont donc lancés dans la très moderne aventure du business des produits high-tech, où plutôt Marianne s’est lancée et Lucas l’a suivie quasi aveuglément comme toujours et ils ont fondé leur propre start-up, à savoir : créer une application, un produit, le lancer sur la toile et espérer grâce à son succès de lever des fonds les plus colossaux possibles. Connectés 24h sur 24, avides du moindre intérêt de la part des médias on-line spécialisés, intérêt qui ferait grimper de façon exponentielle leur impact qui se comptabilise en taux d’utilisateurs, de like, de partages et de commentaires ultra positifs, ils travaillent dans un espace de coworking parisien qu’ils partagent avec d’autres start-uppers, sous l’égide d’une sorte de gourou de l’entrepreneuriat. C’est grâce à lui et suite à la défection d’un troisième associé, qu’ils feront le grand saut pour se plonger dans la Mecque des start-up : San Francisco.

Écosystème décrit effectivement un véritable et délirant écosystème, au cœur duquel Marianne suivie par Lucas, tente par tous les moyens de se faire remarquer pour décrocher le gros lot. Une sorte de quête du graal ubérisée, dans un quartier de la ville où plusieurs mondes se côtoient sans jamais se rencontrer : sdf sous crack, jeunesse hyperactive et hyperconnectée qui espère attraper le pompon de quelques millions, voire plus, en attirant l’attention d’investisseurs opportunistes, dans une bulle virtuelle qui enfle tellement qu’elle menace de péter et même des sadomasochistes dans une grande parade très dénudée, l’auteur ayant sans doute voulu suggérer un parallèle. Les start-uppers sont effectivement un autre genre de sadomasochistes et les burn-out sont légions.

L’intérêt donc d’Écosystème est surtout celui de faire pénétrer le lecteur lambda dans ce monde d’algorithmes, de codage, d’applis, de pitch, ce délirant néo-business avec son langage, ses règles, ses rites, ses mythes, ses divinités, nous faire sentir la fièvre du milieu aussi bien que son vide abyssal.

Un écosystème plus déprimant que drôle en vérité et le roman lui-même, dans lequel on reconnait bien pourtant la patte de l’auteur d’Hôtel International, a un peu de mal à décoller, alourdi peut-être par son sujet très technique, mais c’est bien le roman de la génération start-up qui a donc le mérite de tenter de rendre tangible, sur un plan littéraire, cet univers des plus dématérialisés qui est en train de prendre de plus en plus de place dans nos vies, au point parfois même d’en prendre la place tout court.

Cathy Garcia

Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Après le remarqué Hôtel International (éditions Intervalles, 2015), Écosystème est son deuxième roman.

Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Après le remarqué Hôtel International (éditions Intervalles, 2015), Écosystème est son deuxième roman.

Olivier Chantraine travaillait comme responsable de l’innovation pour une multinationale agroalimentaire, qu’il a quitté saturé « de l’inculture, de l’obsession de la performance et de la surenchère des chiffres » pour un retour aux sources en 2013, dans les Alpilles. Il y crée la biscuiterie artisanale bio A & O. « Une entreprise humaniste avec un modèle d’économie durable. Plus proche de mes convictions », confie-t-il. Le moyen, surtout, de donner enfin une chance à l’écrivain qui attend sagement son heure depuis l’adolescence. Un élément perturbateur est son premier roman.

Olivier Chantraine travaillait comme responsable de l’innovation pour une multinationale agroalimentaire, qu’il a quitté saturé « de l’inculture, de l’obsession de la performance et de la surenchère des chiffres » pour un retour aux sources en 2013, dans les Alpilles. Il y crée la biscuiterie artisanale bio A & O. « Une entreprise humaniste avec un modèle d’économie durable. Plus proche de mes convictions », confie-t-il. Le moyen, surtout, de donner enfin une chance à l’écrivain qui attend sagement son heure depuis l’adolescence. Un élément perturbateur est son premier roman.

Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Elle est aujourd'hui en charge de la communication du campus de start-up STATION F.

Rachel Vanier est née à Budapest en 1988. Après avoir grandi à Lille, fait ses études à Paris, s’être échappée à Boston puis avoir crapahuté au Cambodge, elle travaille dans le monde non moins dépaysant de l’innovation et des start-up. Elle est aujourd'hui en charge de la communication du campus de start-up STATION F.

John Burnside a reçu le Forward Poetry Prizes 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père

John Burnside a reçu le Forward Poetry Prizes 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père

Walter Ruhlmann enseigne l’anglais. Il a dirigé mgversion2>datura de 1996 à 2017 et les éditions mgv2>publishing de 2008 à 2017. Walter est l’auteur de recueils de poèmes en français et en anglais et a publié des poèmes et des nouvelles dans diverses revues dans le monde entier. Son blog :

Walter Ruhlmann enseigne l’anglais. Il a dirigé mgversion2>datura de 1996 à 2017 et les éditions mgv2>publishing de 2008 à 2017. Walter est l’auteur de recueils de poèmes en français et en anglais et a publié des poèmes et des nouvelles dans diverses revues dans le monde entier. Son blog :

Corinne Pluchart est née le 7 mars 1966, à Meaux, en Seine-et-Marne. Elle vit à Sains, où elle enseigne en école maternelle. Depuis l’adolescence, elle écrit, marche, interroge, observe le paysage, l’océan. Elle compose en écriture et peinture, mue par un profond désir de lumière. De l’abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu’au lointain Finistère, son pays de cœur, le chemin la traverse dans une solitude amie.

Corinne Pluchart est née le 7 mars 1966, à Meaux, en Seine-et-Marne. Elle vit à Sains, où elle enseigne en école maternelle. Depuis l’adolescence, elle écrit, marche, interroge, observe le paysage, l’océan. Elle compose en écriture et peinture, mue par un profond désir de lumière. De l’abbaye du Mont-Saint-Michel jusqu’au lointain Finistère, son pays de cœur, le chemin la traverse dans une solitude amie.

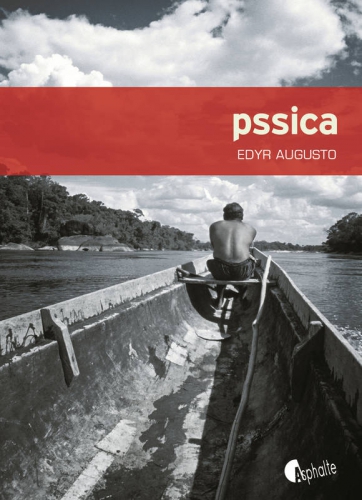

Edyr Augusto est né en 1954 à Belém. Journaliste et écrivain, il a débuté sa carrière en tant que dramaturge à la fin des années 1970. Il écrit toujours pour le théâtre et endosse parfois le rôle de metteur en scène. Edyr a également écrit des recueils de poésie et de chroniques.

Edyr Augusto est né en 1954 à Belém. Journaliste et écrivain, il a débuté sa carrière en tant que dramaturge à la fin des années 1970. Il écrit toujours pour le théâtre et endosse parfois le rôle de metteur en scène. Edyr a également écrit des recueils de poésie et de chroniques.