Métailié, février 2017

228 pages, 18 €.

Ce livre est terrifiant, il donne la nausée et ici le macabre n’est pas juste un folklore. Le Mexique a déjà une très longue histoire de violence et de luttes, mais on aimerait croire aujourd’hui, que le pire est derrière. On se souvient notamment de la date du 2 octobre 1968, où plus de 200 étudiants sont assassinés lors d’une manifestation.

Le Mexique est donc une république démocratique et la population doit pouvoir faire confiance aux institutions et au gouvernement qu’elle a élu. Confiance dans les efforts du gouvernement actuel pour lutter contre le crime organisé et réduire les inégalités, protéger ses citoyens. Nombreux d’ailleurs sans doute, sont ceux qui ont confiance ou qui en tout cas n’ont pas envie de creuser au-delà du message officiel. Seulement voilà, il y a des faits et il y a des chiffres, et même si on ne s’en tient qu'aux officiels, ces chiffres sont déjà effarants et ils ne cessent de grimper de façon exponentielle depuis 2006. Ces chiffres sont ceux des disparus, les ni vivants ni morts, celles et ceux dont les familles ne peuvent faire le deuil, trouver un peu de paix dans la certitude de savoir au moins la vérité, pouvoir récupérer un corps, un morceau de corps, des ossements, « des lambeaux de vêtements en putréfaction », quelque chose à quoi se raccrocher, quelque chose à quoi donner une sépulture et une mémoire.

Sur toutes ces disparitions, le message officiel fait planer le soupçon, il y aurait eu un lien avec tel ou tel cartel. Ces derniers, donc la violence est indéniable, sont bien utiles dès qu’il s’agit de faire régner la terreur dans telle ou telle région, d’en faire partir les habitants ou de les tenir tranquilles, dénués de toutes velléités de contestation ou revendication politiques. Tout le monde se souvient de la disparition des 43 étudiants de l’école normale rurale d’Ayotzinapa, de la version officielle qui aujourd’hui encore ne tient pas la route, mais la lumière n’est toujours pas faite, et pour cause, à chaque fois, et ce dans tous les cas de disparitions forcées, les experts, les activistes, les familles des disparus, les journalistes qui cherchent la vérité, sont diffamés, intimidés, menacés et souvent disparaissent à leur tour.

Ce n’est pas un hasard si la carte de la violence au Mexique est étroitement liée à celle des ressources naturelles et minières, l’or notamment et actuellement le gaz de schiste, le Mexique étant la quatrième réserve mondiale. Sachant que la fracturation hydraulique nécessite une quantité phénoménale d’eau et que les gisements se situent dans le sous-sol de territoires semi-désertiques, dont les trois-quarts des ressources en eau sont nécessaires à la survie des petites exploitations agricoles, il n’est pas difficile de comprendre qui sont les gêneurs.

« La stratégie de nombreuses compagnies pétrolières multinationales consiste à soutenir les gouvernements autoritaires de pays riches en ressources énergétiques. En retour, les gouvernements doivent s’engager à laisser se développer, dans les zones de gisements importants, un haut niveau de violence et de terreur, avec un grand nombre d’assassinats et de disparitions, afin de faciliter le déplacement forcé des populations qui y vivent.

(…)

Dans les zones de conflit, où règnent violence et pétrole, la disparition forcée des personnes et une stratégie des plus efficaces pour semer la terreur parmi la population. Avec les assassinats massifs, la torture ou les décapitations, c’est un des éléments les plus sûrs pour que les gens abandonnent par vagues entières leurs foyers et leurs villages. »

Ce livre est le récit d’une enquête, fouillée, qui a duré des années, par un journaliste d’origine italienne qui vit au Mexique depuis 2009. Une enquête qui ne fut pas facile, dangereuse aussi bien pour l’auteur lui-même que pour les personnes qu’il a rencontrées, interrogées.

Il faut lire ce livre pas seulement pour tenter de comprendre ce qui se passe au Mexique, mais parce que cela nous concerne, parce qu’il est question ici d’un système, basé sur la collusion entre un état, le crime organisé et les multinationales, une corruption à tous les étages au nom d’une logique froide et assassine qui profite aux uns et aux autres, aux dépends de la population d’un pays tout entier.

« Mais on ne peut plus ignorer les inégalités sociales, terribles au Mexique. La pauvreté du pays a été délibérément aggravée, la richesse se concentre entre les mains de quelques-uns et il y a des millions de pauvres. En même temps, on renforce l’armée et la police, parce qu’on sait que la réaction populaire peut éclater à tout moment. (…) Les personnes non seulement sont marginalisées, mais elles sont jetables. »

Les cartels font le sale boulot, en échange le gouvernement ferme les yeux sur leurs affaires : drogues, prostitution, migrants, trafics en tout genre… Quoi de plus efficace pour empêcher une population de se plaindre de la politique d’un gouvernement, même s’il elle est écrasée, exploitée, dépouillée, privée de terre, d’eau, empoisonnée par la pollution et la destruction de l’environnement, que d’être cernée par des guerres de cartels, plus brutaux et sanguinaires les uns que les autres, qui font régner une violence permanente. N’importe qui peut disparaître n’importe où, n’importe quand, sans être jamais retrouvé et donc en toute impunité, il suffit de faire peser sur chaque disparu, un soupçon de lien avec le crime organisé et l’affaire est close. Des cartels qui sont aussi des groupes paramilitaires, comme les Zetas, tous des anciens militaires surentraînés. On sait ce que signifie la paramilitarisation d’un pays, souvenons-nous entre autre du Plan Colombie, le prétexte de la lutte contre les narcotrafiquants qui a servi à éradiquer la population métisse, pauvre et paysanne des territoires convoités. La peur est instillée non pas seulement par la disparition, l‘assassinat, mais par l’usage de tortures, de mutilations, d’abominations, que même les imaginations les plus aguerries envisagent difficilement.

Ces disparitions forcées, c’est un système, une méthode, dont le sinistre précurseur n’est autre qu’Hitler, « nuit et brouillard », ça vous rappelle quelque chose ?

« On n’associe pas généralement cette pratique au Mexique, alors que ces dernières années, plus de 27000 disparitions ont eu lieu dans ce pays, selon les données publiées par le Ministère de l’Intérieur au début de l’année 2013 », sachant que c’est un chiffre officiel, tout porte à croire que le chiffre réel est plus important encore, de plus il grimpe chaque année en s’accélérant et ne tient pas compte des meurtres où on n’a pas à rechercher les victimes. Sans parler des migrants qui traversent le Mexique et notamment des zones contrôlées par les cartels – des états où même un bon nombre de familles « normales » se sont reconverties dans le trafic d’humains – migrants donc qui ne ressortent jamais du pays et dont on n’a aucun chiffre.

Mais à la différence de ce qu’on a pu appeler la guerre sale des décennies précédentes, où bourreaux et victimes étaient clairement identifiés, la pratique des disparitions forcées, surtout depuis 2006, a pour caractéristique que celles-ci sont totalement imprévisibles. Leur point commun est « leur hasard apparent et la criminalisation des victimes » aux yeux de l’opinion publique. Ces disparitions ne sont pas considérées comme forcées, alors qu’elles sont pour la majeure partie d’entre elles « commises sur intervention directe ou indirecte, par action ou passivité, de fonctionnaires publics ». La lutte du gouvernement contre le crime organisé est une façade, illuminée par quelques arrestations spectaculaires et les médias, que ce soit « la presse à scandale, vendue 3 pesos dans le métro ou les quotidiens de référence », ne font que relayer les messages officiels. Quant aux journalistes qui veulent vraiment faire leur travail, ils font partis des catégories les plus menacées de la population.

Il faut donc lire ce livre, car il a demandé du courage et de la détermination, il faut lire ce livre pour toutes les familles des disparus qui vivent chaque jour cet enfer de ne pas savoir si leurs enfants, leur conjoint, leur parent, sont vivants ou morts. Il faut lire pour ne pas dire qu’on ne savait pas, pour comprendre aussi que le Mexique n’est pas un cas isolé, et que la nuit et le brouillard sont en train de s’étendre un peu partout dans le monde, à l’heure où les multinationales plus que jamais, s’adonnent à une course obscène aux ressources et aux matières premières, sans aucune morale, ni scrupule, ni aucun respect pour la personne humaine.

«La disparition d’une personne est une violence contre tout citoyen […] une atrocité commise directement et quotidiennement contre chacun d’entre nous.»

Ni vivants ni morts est un livre qui tente d’appréhender et dénoncer une réalité effroyable, ne détournons pas les yeux.

Cathy Garcia

Federico Mastrogiovanni est un journaliste et documentariste né à Rome en 1979, qui vit au Mexique depuis 2009. Il travaille actuellement pour plusieurs magazines sud-américains, parmi lesquels Variopinto, Gatopardo, Esquire Latin America et Opera Mundi.

Federico Mastrogiovanni est un journaliste et documentariste né à Rome en 1979, qui vit au Mexique depuis 2009. Il travaille actuellement pour plusieurs magazines sud-américains, parmi lesquels Variopinto, Gatopardo, Esquire Latin America et Opera Mundi.

Né en 1955 à Buenos Aires, Carlos Bernatek a notamment été finaliste du prix Planeta en 1994 et premier prix du prestigieux Fondo Nacional de las Artes en 2007. Banzaï est son premier roman traduit en France.

Né en 1955 à Buenos Aires, Carlos Bernatek a notamment été finaliste du prix Planeta en 1994 et premier prix du prestigieux Fondo Nacional de las Artes en 2007. Banzaï est son premier roman traduit en France.

Jean Azarel

Jean Azarel

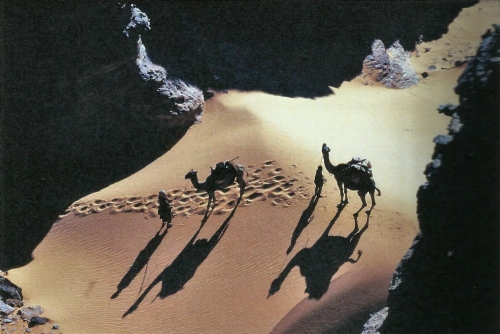

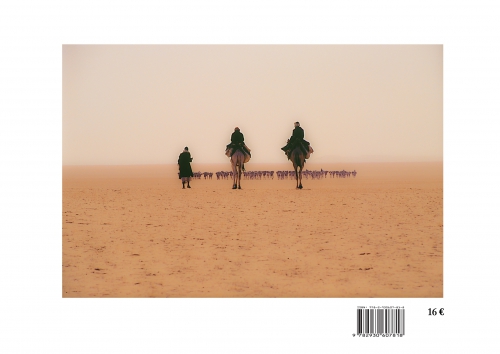

Dans le désert, nous sommes transportés, nuées, ombres, nous avançons dans la lecture comme on marche, lentement, avec cette sensation que l’espace s’ouvre tout autour et en nous et le sentiment de se dissoudre dans cette immensité. Nous nous sentons de plus en plus petits, insignifiants, à chercher des signes qui se font et se défont, désert que nul langage ne saurait contenir.

Dans le désert, nous sommes transportés, nuées, ombres, nous avançons dans la lecture comme on marche, lentement, avec cette sensation que l’espace s’ouvre tout autour et en nous et le sentiment de se dissoudre dans cette immensité. Nous nous sentons de plus en plus petits, insignifiants, à chercher des signes qui se font et se défont, désert que nul langage ne saurait contenir.

Daniel De Bruycker

Daniel De Bruycker Maximilien Dauber

Maximilien Dauber

Socorro Acioli est née en 1975 à Fortaleza, au Brésil. Après avoir obtenu un master en littérature brésilienne, elle a commencé une carrière de journaliste, et a commencé à écrire à partir de 2001. Depuis, elle a publié 15 livres au Brésil, et notamment des biographies, des nouvelles pour enfants et des romans jeunesse. En 2006, elle a participé à un atelier animé par Gabriel Garcia Marquez à Cuba, et a été désignée lauréate de l'atelier par le Prix Nobel colombien avec son roman Sainte Caboche. Sainte caboche est son premier livre paru en français.

Socorro Acioli est née en 1975 à Fortaleza, au Brésil. Après avoir obtenu un master en littérature brésilienne, elle a commencé une carrière de journaliste, et a commencé à écrire à partir de 2001. Depuis, elle a publié 15 livres au Brésil, et notamment des biographies, des nouvelles pour enfants et des romans jeunesse. En 2006, elle a participé à un atelier animé par Gabriel Garcia Marquez à Cuba, et a été désignée lauréate de l'atelier par le Prix Nobel colombien avec son roman Sainte Caboche. Sainte caboche est son premier livre paru en français.

Federico Mastrogiovanni est un journaliste et documentariste né à Rome en 1979, qui vit au Mexique depuis 2009. Il travaille actuellement pour plusieurs magazines sud-américains, parmi lesquels

Federico Mastrogiovanni est un journaliste et documentariste né à Rome en 1979, qui vit au Mexique depuis 2009. Il travaille actuellement pour plusieurs magazines sud-américains, parmi lesquels

Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) a fait des études de journalisme à l’université de La Plata et dirige Radar, le supplément culturel du journal Página/12. Elle a publié trois romans – dont le premier à 22 ans – et un recueil de nouvelles avant

Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) a fait des études de journalisme à l’université de La Plata et dirige Radar, le supplément culturel du journal Página/12. Elle a publié trois romans – dont le premier à 22 ans – et un recueil de nouvelles avant

Jean-Baptiste Del Amo, de son vrai nom Jean-Baptiste Garcia, est un écrivain français, né à Toulouse le 25 novembre 1981, vivant à Montpellier. Le nom "Del Amo" est celui de sa grand-mère, l'auteur ayant été encouragé à changer de nom par son éditeur, Gallimard publiant au même moment un roman d'un autre auteur originaire de Toulouse et portant le même nom (Tristan Garcia, "La meilleure part des hommes"). En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d'une association de lutte contre le VIH en Afrique. Ce texte court, qui se déroule en Afrique le jour de la mort d'un nourrisson, est une fiction autour du silence, du non-dit et de l’apparente inaction. Fin août 2008, son premier roman, Une Éducation libertine, paraît dans la collection "blanche" chez Gallimard. Il est favorablement accueilli par la critique et reçoit le Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire, fin septembre 2008. L'auteur ramène sa technique à celle de Gustave Flaubert, relisant à haute voix ses phrases pour les affiner. C’est encore Flaubert et L'Éducation sentimentale qu’évoque le titre de ce premier roman, pourtant initialement intitulé Fressures.

Jean-Baptiste Del Amo, de son vrai nom Jean-Baptiste Garcia, est un écrivain français, né à Toulouse le 25 novembre 1981, vivant à Montpellier. Le nom "Del Amo" est celui de sa grand-mère, l'auteur ayant été encouragé à changer de nom par son éditeur, Gallimard publiant au même moment un roman d'un autre auteur originaire de Toulouse et portant le même nom (Tristan Garcia, "La meilleure part des hommes"). En 2006, il reçoit le Prix du jeune écrivain pour sa nouvelle Ne rien faire, écrite à partir de son expérience de quelques mois au sein d'une association de lutte contre le VIH en Afrique. Ce texte court, qui se déroule en Afrique le jour de la mort d'un nourrisson, est une fiction autour du silence, du non-dit et de l’apparente inaction. Fin août 2008, son premier roman, Une Éducation libertine, paraît dans la collection "blanche" chez Gallimard. Il est favorablement accueilli par la critique et reçoit le Prix Laurent-Bonelli Virgin-Lire, fin septembre 2008. L'auteur ramène sa technique à celle de Gustave Flaubert, relisant à haute voix ses phrases pour les affiner. C’est encore Flaubert et L'Éducation sentimentale qu’évoque le titre de ce premier roman, pourtant initialement intitulé Fressures.

Colette Daviles-Estinès

Colette Daviles-Estinès

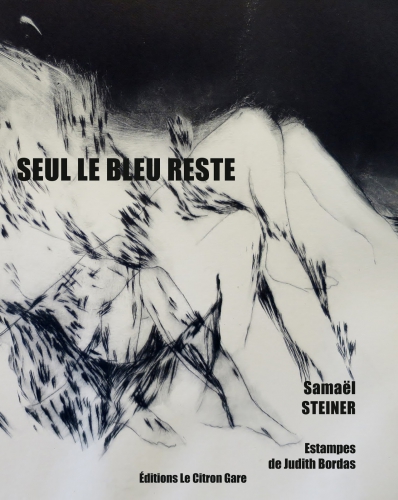

Samaël Steiner

Samaël Steiner

Jorge Franco est né à Medellín en 1962. Il a étudié la mise en scène à l’école internationale du film de Londres et la littérature à la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. Il a également été membre de l’Atelier Littéraire dirigé par Manuel Mejía Vallejo à la bibliothèque municipale pilote de Medellín ; et membre de l’atelier d’écriture de l’Université Centrale dirigé par Isaías Peña Gutierrez. En 1996, il est sélectionné pour la septième édition du Prix Carlos Castro Saavedra de la nouvelle, pour Viaje Gratis ; la même année, il est récompensé par le Prix National Pedro Gómez Valderrama du roman pour son livre de nouvelles Maldito Amor ; et en 1997, il remporte le prix national de la Ville de Pereira avec son roman Mala Noche. Son troisième livre, La Fille aux ciseaux, a connu un très grand succès et a été adapté au cinéma sous le titre de Rosario.

Jorge Franco est né à Medellín en 1962. Il a étudié la mise en scène à l’école internationale du film de Londres et la littérature à la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota. Il a également été membre de l’Atelier Littéraire dirigé par Manuel Mejía Vallejo à la bibliothèque municipale pilote de Medellín ; et membre de l’atelier d’écriture de l’Université Centrale dirigé par Isaías Peña Gutierrez. En 1996, il est sélectionné pour la septième édition du Prix Carlos Castro Saavedra de la nouvelle, pour Viaje Gratis ; la même année, il est récompensé par le Prix National Pedro Gómez Valderrama du roman pour son livre de nouvelles Maldito Amor ; et en 1997, il remporte le prix national de la Ville de Pereira avec son roman Mala Noche. Son troisième livre, La Fille aux ciseaux, a connu un très grand succès et a été adapté au cinéma sous le titre de Rosario.