Souriez, vous êtes ruiné d’Yves Bourdillon

éditions du Rocher, 22 avril 2016

510 pages, 19,90 €.

Une farce au vitriol et donc forcément indigeste, qui dépeint à grands traits décomplexés une France actuelle, de fiction certes, mais à peine…. Avec pour personnage central, le narrateur, antihéros, journaliste (comme l’auteur) qui travaille pour Le Journal, un journal « de gauche », qui soutient ouvertement la position des Indignés, Enragés, Sans-Slibards, qui s’affrontent avec « leurs concurrents, tout aussi remontés contre le pouvoir » qui « crient : « Nous n’avons plus que l’impôt sur les os », ou bien plus intello et vulgaire à la fois « Léviathan, on t’encule », les libéraux donc, fédérés en « les Baudets » par autodérision. Léviathan étant une métaphore qu’avait utilisée le philosophe anglais Hobbes, pour faire référence à un état tout puissant.

Fred Beaumont donc, couvre pour Le Journal, les évènements qui mettent le pays sans dessus dessous, grève et pénuries de presque tout, manifestations, émeutes, affrontements permanents… sauf que Fred Beaumont, lui, ses opinions sont plutôt à l’opposé de la ligne que défend Le Journal. il a viré sa cuti depuis bien des années déjà, au profit de la ligne libérale, et faute de pouvoir s’y faire embaucher, même les journaux de droite manquant de moyens, il accepte donc de faire aussi des piges pour Libertas, sous la fausse identité de Paquette, journaliste fraîchement inventé et débarqué du Québec. Paquette, qui va donc défendre une position totalement contraire à celle de Fred Beaumont et avec autant de brio, dans un grand écart schizophrénique, où notre journaliste s’affronte lui-même à grand coups d’articles aussi virulents d’un côté que de l’autre.

Défendant officiellement des opinions qui l’horripilent et en secret celles qui sont vraiment les siennes, ce grand écart ne va pas manquer de poser bien des problèmes, dans sa vie professionnelle comme privée. D’autant plus qu’il a le béguin pour Audrey, qui aime en lui le journaliste très engagé pour soutenir la cause qu’elle défend activement elle-même, celle des Indignés. Audrey qui vit dans un quartier suffisamment difficile pour être surnommé Mogadiscio et qui a un fils surnommé Tétine, ex petit dealer qui fréquente maintenant la fille de Fred, Chloé, qui elle est dans une grande école de commerce et projette à terme de se lancer dans la création d’entreprise, fréquentant donc d’autres étudiants d’un milieu bien plus « Libertas » que « Le Journal ». Seulement voilà, d’un côté comme de l’autre, les restrictions frappent, seul l’ennemi à abattre change, pour les uns ce sont les riches et le pouvoir, pour les autres c’est l’état qui les étouffe en les obligeant d’entretenir des pauvres via les aides sociales. Études coûteuses de Chloé donc que Fred doit financer, vu que son ex-femme, avocate, est partie défendre les victimes de génocides à travers le monde, occupation d’autant plus noble qu’elle rapporte peu et d’où la peur de Fred de se faire virer du Journal, s’il ne défend pas sa ligne avec assez de talent (comprendre : obtenir scoop sur scoop) ou si on découvrait ses convictions réelles. Bref, autant dire que la situation de Fred Beaumont n’est pas des plus confortable et quand il se confie à un couple d’amis à ce sujet, leur réaction n’est pas des plus accueillantes. Il défend cependant sa position :

« D’accord, tout ça est un peu vertigineux, mais il suffira que je sois parfaitement hypocrite et schizophrène pendant quelques temps. Des millions de gens y arrivent, alors pourquoi pas moi ? Je ne suis quand même pas moins faux-cul que la moyenne quand je veux ! »

Ce roman très irrévérencieux, très libre (ou libéral ?) où tout le monde semble en prendre pour son grade, flirte avec une amoralité tout à fait d’actualité, où absurde, mensonges et grands discours vont souvent de pair. La réalité étant à deux doigts de cette fiction, le sujet pourrait être plombant, mais ce roman est tellement drôle qu’on s’en délecte et on en redemande. Drôle, désabusé, grinçant, il sème la confusion et ridiculise toute prétention à juger de quoi que ce soit, car s’il est vrai qu’il n’y a que deux côtés à une barricade, tout est pourtant tout sauf simple, sinon que « Quoiqu’on tente, ne reste finalement que ce constat : on nait, on achète un canapé, puis on meurt. »

Et comme pour Fred Beaumont, on peut avoir la sensation que Les fils épars de l’existence se sont emberlificotés dans une espèce de scoubidou cosmique.

Un vaste bordel, où chacun essaye de s’en sortir au mieux, avec plus ou moins - et plutôt moins - de panache, de courage ou de dignité, et plus ou moins de convictions. Selon celles du lecteur, la lecture de ce roman sera forcément différente, ouvrant la porte à des polémiques sans fin, cependant, là où on pourrait se mettre tous d’accord, c’est sur la nécessité d’accepter qu’il faut savoir rire avant tout de soi-même.

Le toast final sera ainsi porté « Aux escrocs de tous les pays et de toutes les générations. (…) Aux Tartuffes, et à leurs cousins, les cocus. »

Et « Aux sangsues ! À nos frères en humanité »

Et aux requins, rémoras, pigeons, dindons, moutons tondus, baudets bâtés.

En un mot……….. à la liberté.

Souriez, vous êtes ruiné.

Cathy Garcia

Yves Bourdillon est reporter international au quotidien Les Échos depuis 1996 et suit les crises politiques, économiques et sociales aux quatre coins du monde. Souriez, vous êtes ruiné est son deuxième roman après Du Trapèze au-dessus des piranhas (éditions Anne Carrière, 2012, prix du premier roman du salon du livre d'Île de France).

Yves Bourdillon est reporter international au quotidien Les Échos depuis 1996 et suit les crises politiques, économiques et sociales aux quatre coins du monde. Souriez, vous êtes ruiné est son deuxième roman après Du Trapèze au-dessus des piranhas (éditions Anne Carrière, 2012, prix du premier roman du salon du livre d'Île de France).

Note parue sur http://www.lacauselitteraire.fr/

Marie-Françoise Colombani est éditorialiste à

Marie-Françoise Colombani est éditorialiste à  Né en 1981, Damien Roudeau, originaire de Montreuil, dessinateur au profil atypique, diplômé en arts appliqués (école Estienne) et titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques, est un « globetrottoir », un « reporter graphique ». Pourtant pas vraiment l'âme d'un grand voyageur, il réalise qu'on peut partir pour des territoires inexplorés, en prenant simplement le temps de s'arrêter au coin de sa rue. Il choisit dès lors de vivre en immersion, pour mieux les comprendre, dans des mondes présumés clos, ou nécessitant une initiation (tribus électroniques, communautés Emmaüs, groupes de sans logis, usagers de drogues, squatters...). Portraits Cachés, une relecture de la loi contre les exclusions (prix du jury Grands Reportages 2002). Quand il ne tient plus à sa table à dessin, il réalise des reportages dessinés ou en BD pour l’édition, la presse (Le Monde, Casemate, Mag de la Seine Saint Denis), les associations (Aides, Médecins du Monde, Asud, AFR...) ou dans le cadre de résidences. Il est notamment associé au collectif Argos, rassemblement de dix rédacteurs et photographes engagés dans le journalisme documentaire.

Né en 1981, Damien Roudeau, originaire de Montreuil, dessinateur au profil atypique, diplômé en arts appliqués (école Estienne) et titulaire d'une maîtrise d'arts plastiques, est un « globetrottoir », un « reporter graphique ». Pourtant pas vraiment l'âme d'un grand voyageur, il réalise qu'on peut partir pour des territoires inexplorés, en prenant simplement le temps de s'arrêter au coin de sa rue. Il choisit dès lors de vivre en immersion, pour mieux les comprendre, dans des mondes présumés clos, ou nécessitant une initiation (tribus électroniques, communautés Emmaüs, groupes de sans logis, usagers de drogues, squatters...). Portraits Cachés, une relecture de la loi contre les exclusions (prix du jury Grands Reportages 2002). Quand il ne tient plus à sa table à dessin, il réalise des reportages dessinés ou en BD pour l’édition, la presse (Le Monde, Casemate, Mag de la Seine Saint Denis), les associations (Aides, Médecins du Monde, Asud, AFR...) ou dans le cadre de résidences. Il est notamment associé au collectif Argos, rassemblement de dix rédacteurs et photographes engagés dans le journalisme documentaire.

Sarah Roubato se définit comme " pisteuse de paroles, chercheuse en trans-écritures, écouteuse à temps plein ". Ses champs de réflexion et d'action vont de l'anthropologie à l'écriture, en passant par la musique, avec toujours une même base, le terrain. Elle vit actuellement au Québec et voyage sans cesse, mais Paris reste sa ville de cœur. Sa "Lettre à ma génération", écrite à la suite des attentats du 13 novembre dernier et publiée par Médiapart, y a trouvé un écho retentissant. Son site :

Sarah Roubato se définit comme " pisteuse de paroles, chercheuse en trans-écritures, écouteuse à temps plein ". Ses champs de réflexion et d'action vont de l'anthropologie à l'écriture, en passant par la musique, avec toujours une même base, le terrain. Elle vit actuellement au Québec et voyage sans cesse, mais Paris reste sa ville de cœur. Sa "Lettre à ma génération", écrite à la suite des attentats du 13 novembre dernier et publiée par Médiapart, y a trouvé un écho retentissant. Son site :

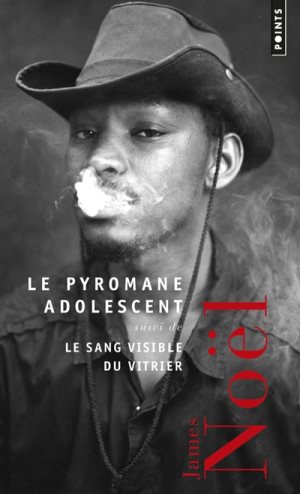

James Noël, né en 1978, est un écrivain, chroniqueur et poète prolifique. Il occupe une place emblématique dans les lettres haïtiennes contemporaines. Cofondateur de la luxuriante revue IntranQu’îllité, James Noël écrit régulièrement pour Mediapart et a coordonné plusieurs anthologies, dont Anthologie de poésie haïtienne, disponible en Points Poésie

James Noël, né en 1978, est un écrivain, chroniqueur et poète prolifique. Il occupe une place emblématique dans les lettres haïtiennes contemporaines. Cofondateur de la luxuriante revue IntranQu’îllité, James Noël écrit régulièrement pour Mediapart et a coordonné plusieurs anthologies, dont Anthologie de poésie haïtienne, disponible en Points Poésie

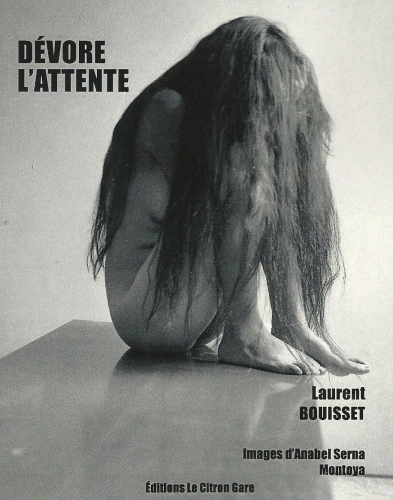

Laurent Bouisset est né à Lyon en 1981. Après avoir chanté et joué dans divers groupes de rock, il a décidé de se consacrer à l'écriture poétique et romanesque au début des années deux mille. Plusieurs de ses textes sont parus dans les revues Traction-brabant, Verso, Décharge, Nouveaux Délits, Pyro, Fureur et mystère, Incertain regard...

Laurent Bouisset est né à Lyon en 1981. Après avoir chanté et joué dans divers groupes de rock, il a décidé de se consacrer à l'écriture poétique et romanesque au début des années deux mille. Plusieurs de ses textes sont parus dans les revues Traction-brabant, Verso, Décharge, Nouveaux Délits, Pyro, Fureur et mystère, Incertain regard...

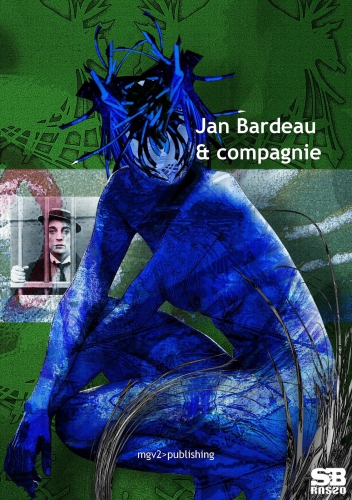

« Il lui a demandé d'écrire les biographies des deux auteurs qui nous occupent ci-devant, ceux-là, oui, Russo, Bardeau, Barreau, Dusso, voilà, eux, lui il veut bien écrire des biographies, qu'il lui a répondu, mais il ignore s'il en est capable et il ne connaît pas forcément si bien leurs vies, aux deux, là, oui, ceux-là, alors tant pis il s'y colle quand même mais qu'il ne se plaigne pas si c'est loupé. Le premier, là, lui, est un anglo-berrychon, et l'autre issu de l'immigration ritalienne de Sicilie, du sud, en bas, toc, pile vers la mer, boum ; lui, il écrit des trucs mais souvent plus souvent il ne les écrit pas, et c'est plutôt mieux comme ça, lui, par contre, il dessine des trucs, et souvent il les dessine, et bon, bof, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. ». Jan Bardeau a commis aussi

« Il lui a demandé d'écrire les biographies des deux auteurs qui nous occupent ci-devant, ceux-là, oui, Russo, Bardeau, Barreau, Dusso, voilà, eux, lui il veut bien écrire des biographies, qu'il lui a répondu, mais il ignore s'il en est capable et il ne connaît pas forcément si bien leurs vies, aux deux, là, oui, ceux-là, alors tant pis il s'y colle quand même mais qu'il ne se plaigne pas si c'est loupé. Le premier, là, lui, est un anglo-berrychon, et l'autre issu de l'immigration ritalienne de Sicilie, du sud, en bas, toc, pile vers la mer, boum ; lui, il écrit des trucs mais souvent plus souvent il ne les écrit pas, et c'est plutôt mieux comme ça, lui, par contre, il dessine des trucs, et souvent il les dessine, et bon, bof, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. ». Jan Bardeau a commis aussi

La ville de Lorient ayant été anéantie par les bombes alliées, Guénane est née le 26 juillet 1946, "en exil" au cœur de la Bretagne. Elle a grandi dans la vallée du Blavet, fleuve canalisé par Napoléon, en un lieu où régnait une usine sidérurgique et où continue d'étouffer son enfance. Après des études de lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. Elle réside aujourd’hui en Bretagne Sud là où le Blavet se jette dans la mer.

La ville de Lorient ayant été anéantie par les bombes alliées, Guénane est née le 26 juillet 1946, "en exil" au cœur de la Bretagne. Elle a grandi dans la vallée du Blavet, fleuve canalisé par Napoléon, en un lieu où régnait une usine sidérurgique et où continue d'étouffer son enfance. Après des études de lettres à Rennes où elle a enseigné, elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. Elle réside aujourd’hui en Bretagne Sud là où le Blavet se jette dans la mer.

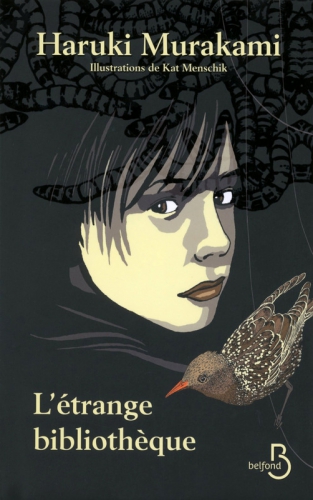

Né à Kyoto en 1949, Haruki Murakami est un des auteurs japonais contemporains les plus lus au monde. Pressenti pour le prix Nobel depuis 2006, il est traduit en cinquante langues. Fils d’enseignants en littérature japonaise, Haruki Murakami passe son enfance dans une ville portuaire, Kobe, entouré de livres et de chats. Plus tard, il poursuit des études de théâtre et de cinéma à l’université de Waseda. Son imagination est très tôt séduite et façonnée par la littérature américaine, notamment les romans de Raymond Carver, de Raymond Chandler ou de Scott Fitzgerald. Dès 1974, il ouvre un petit bar de jazz, le « Peter Cat », à Tokyo, qu’il va tenir pendant sept ans avant de devenir écrivain. C’est en regardant un match de base-ball, au moment précis où le joueur américain Dave Hilton frappe la balle, qu’Haruki Murakami eut l’idée d’écrire son premier roman, Écoute le chant du vent (1979 – non traduit en Français) qui remporte un succès immédiat et se voit couronné du Prix Gunzo des Nouveaux Écrivains. Premier tome d’une trilogie, ce roman est suivi du Flipper de 1973 (1980) et de La Chasse au mouton sauvage (1982). Haruki Murakami devient dès lors l’un des écrivains japonais les plus populaires au monde. Après la publication de plusieurs romans à succès, Haruki Murakami s’installe à l’étranger. De 1986 à 1989, il vit en Grèce, à Rome et enfin aux États-Unis, où il enseigne la littérature japonaise dans plusieurs universités, dont celle de Princeton. Mais la grave crise économique et sociale que traverse le Japon incite l’écrivain à retourner sur ses terres natales dès 1995. Très marqué par le tremblement de terre de Kōbe, qui lui inspire par la suite le recueil de nouvelles Après le tremblement de terre, Haruki Murakami s’intéresse également à l’attaque terroriste au gaz sarin dans le métro de Tokyo, perpétrée par la secte Aum. Cette tragédie fera l’objet d’un grand livre d’enquête, Underground, dans lequel l’auteur donne la parole aux témoins et aux victimes de l’attaque. Le thème de l’attentat dans le métro figure également dans 1Q84. La plupart des romans d’Haruki Murakami sont traduits en France chez Belfond et repris aux éditions 10/18, parmi lesquels les célèbres Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, Les Amants du Spoutnik, Kafka sur le rivage ou encore La Ballade de l'impossible. Haruki Murakami a reçu, tout au long de sa carrière, plusieurs distinctions littéraires prestigieuses, notamment le prix Yomiri Literary Prize, le prix Kafka 2006 et le prix Jérusalem de la liberté de l’individu dans la société. Après la trilogie 1Q84, qui a connu un immense succès planétaire, son nouveau roman L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, numéro un des ventes de livres en 2013 au Japon, paraît aux éditions Belfond à la rentrée 2014. En plus de son travail de romancier, Haruki Murakami est le traducteur en japonais de plusieurs écrivains anglo-saxons incontournables, dont Scott Fitzgerald, John Irving, J.D Salinger ou Raymond Carver. De ce dernier, Haruki Murakami affirme qu’il est le professeur le plus important de son existence, ainsi que son plus grand ami en littérature. Haruki Murakami est également journaliste et essayiste.

Né à Kyoto en 1949, Haruki Murakami est un des auteurs japonais contemporains les plus lus au monde. Pressenti pour le prix Nobel depuis 2006, il est traduit en cinquante langues. Fils d’enseignants en littérature japonaise, Haruki Murakami passe son enfance dans une ville portuaire, Kobe, entouré de livres et de chats. Plus tard, il poursuit des études de théâtre et de cinéma à l’université de Waseda. Son imagination est très tôt séduite et façonnée par la littérature américaine, notamment les romans de Raymond Carver, de Raymond Chandler ou de Scott Fitzgerald. Dès 1974, il ouvre un petit bar de jazz, le « Peter Cat », à Tokyo, qu’il va tenir pendant sept ans avant de devenir écrivain. C’est en regardant un match de base-ball, au moment précis où le joueur américain Dave Hilton frappe la balle, qu’Haruki Murakami eut l’idée d’écrire son premier roman, Écoute le chant du vent (1979 – non traduit en Français) qui remporte un succès immédiat et se voit couronné du Prix Gunzo des Nouveaux Écrivains. Premier tome d’une trilogie, ce roman est suivi du Flipper de 1973 (1980) et de La Chasse au mouton sauvage (1982). Haruki Murakami devient dès lors l’un des écrivains japonais les plus populaires au monde. Après la publication de plusieurs romans à succès, Haruki Murakami s’installe à l’étranger. De 1986 à 1989, il vit en Grèce, à Rome et enfin aux États-Unis, où il enseigne la littérature japonaise dans plusieurs universités, dont celle de Princeton. Mais la grave crise économique et sociale que traverse le Japon incite l’écrivain à retourner sur ses terres natales dès 1995. Très marqué par le tremblement de terre de Kōbe, qui lui inspire par la suite le recueil de nouvelles Après le tremblement de terre, Haruki Murakami s’intéresse également à l’attaque terroriste au gaz sarin dans le métro de Tokyo, perpétrée par la secte Aum. Cette tragédie fera l’objet d’un grand livre d’enquête, Underground, dans lequel l’auteur donne la parole aux témoins et aux victimes de l’attaque. Le thème de l’attentat dans le métro figure également dans 1Q84. La plupart des romans d’Haruki Murakami sont traduits en France chez Belfond et repris aux éditions 10/18, parmi lesquels les célèbres Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, Les Amants du Spoutnik, Kafka sur le rivage ou encore La Ballade de l'impossible. Haruki Murakami a reçu, tout au long de sa carrière, plusieurs distinctions littéraires prestigieuses, notamment le prix Yomiri Literary Prize, le prix Kafka 2006 et le prix Jérusalem de la liberté de l’individu dans la société. Après la trilogie 1Q84, qui a connu un immense succès planétaire, son nouveau roman L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, numéro un des ventes de livres en 2013 au Japon, paraît aux éditions Belfond à la rentrée 2014. En plus de son travail de romancier, Haruki Murakami est le traducteur en japonais de plusieurs écrivains anglo-saxons incontournables, dont Scott Fitzgerald, John Irving, J.D Salinger ou Raymond Carver. De ce dernier, Haruki Murakami affirme qu’il est le professeur le plus important de son existence, ainsi que son plus grand ami en littérature. Haruki Murakami est également journaliste et essayiste.

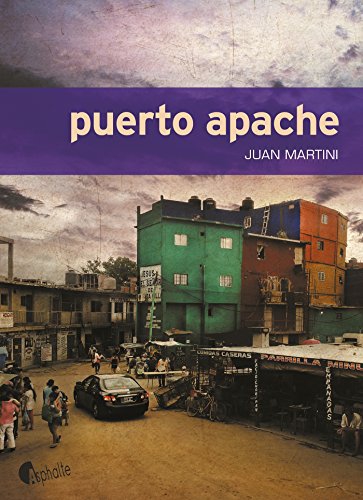

Juan Martini est un écrivain argentin, né en 1944. Pendant la dictature militaire, il s'exile en Espagne et dirige une collection de romans noirs dans une grande maison d'édition. Il vit actuellement à Buenos Aires, où il donne des ateliers d'écriture. Il est l'auteur d'une quinzaine de romans et recueils de nouvelles. Son œuvre, profondément inspirée par le genre policier et caractéristique d'une certaine littérature de l'exil, est considérée comme incontournable du panorama littéraire argentin.

Juan Martini est un écrivain argentin, né en 1944. Pendant la dictature militaire, il s'exile en Espagne et dirige une collection de romans noirs dans une grande maison d'édition. Il vit actuellement à Buenos Aires, où il donne des ateliers d'écriture. Il est l'auteur d'une quinzaine de romans et recueils de nouvelles. Son œuvre, profondément inspirée par le genre policier et caractéristique d'une certaine littérature de l'exil, est considérée comme incontournable du panorama littéraire argentin.

Eiríkur Örn Norđdahl est né à Reykjavik en 1978 et a grandi à Isafjordur. Il a commencé à écrire vers 2000, mais la nécessité l’a amené à faire d’autres choses pour gagner sa vie. Il a vécu à Berlin en 2002-2004 puis dans plusieurs pays d’Europe du Nord, en particulier à Helsinki (2006-2009) et en Finlande (2009-2011) et dernièrement au Viêtnam. En 2004, il a été un des membres fondateurs du collectif poétique d’avant-garde Nyhil, en Islande. En 2008, il a reçu le Icelandic Translators Award pour sa traduction du roman de Jonathan Lethem, Les Orphelins de Brooklyn. Il a obtenu une mention Honorable au Zebra Poetry Film Festival de Berlin en 2010 pour son animation poétique, Höpöhöpö Böks. En 2012, Norddahl a reçu le Icelandic Literary Prize, catégorie fiction et poésie, ainsi que le Book Merchants’ Prize pour son roman Illska.

Eiríkur Örn Norđdahl est né à Reykjavik en 1978 et a grandi à Isafjordur. Il a commencé à écrire vers 2000, mais la nécessité l’a amené à faire d’autres choses pour gagner sa vie. Il a vécu à Berlin en 2002-2004 puis dans plusieurs pays d’Europe du Nord, en particulier à Helsinki (2006-2009) et en Finlande (2009-2011) et dernièrement au Viêtnam. En 2004, il a été un des membres fondateurs du collectif poétique d’avant-garde Nyhil, en Islande. En 2008, il a reçu le Icelandic Translators Award pour sa traduction du roman de Jonathan Lethem, Les Orphelins de Brooklyn. Il a obtenu une mention Honorable au Zebra Poetry Film Festival de Berlin en 2010 pour son animation poétique, Höpöhöpö Böks. En 2012, Norddahl a reçu le Icelandic Literary Prize, catégorie fiction et poésie, ainsi que le Book Merchants’ Prize pour son roman Illska.

Edogawa Ranpo, nom de plume de Tarô Hirai (1894-1965) choisi en hommage à Edgar Allan Poe, est le maître de la littérature policière et fantastique japonaise des années 1920 à 1960. Inventeur en 1925 du personnage de détective Kogorô Akechi, il popularise la littérature policière au Japon et créera en 1955 le premier prix décerné à ce genre, qui porte toujours son nom. Tout en assumant ses influences occidentales (Edgar Poe, H. G. Wells, Conan Doyle, Gaston Leroux…), Ranpo insuffle à ses récits un ton unique, mêlant érotisme, perversion, grotesque et macabre, dans des novellas noires comme La Chenille, La Bête aveugle ou Le Lézard noir (adapté au théâtre par Yukio Mishima) devenus des classiques de la littérature japonaise. Père du mouvement « ero guro nansensu », son influence marquera aussi durablement le cinéma (de La Bête aveugle de Yasuzô Masumura à Inju de Barbet Schroeder) comme le manga (Suehiro Maruo).

Edogawa Ranpo, nom de plume de Tarô Hirai (1894-1965) choisi en hommage à Edgar Allan Poe, est le maître de la littérature policière et fantastique japonaise des années 1920 à 1960. Inventeur en 1925 du personnage de détective Kogorô Akechi, il popularise la littérature policière au Japon et créera en 1955 le premier prix décerné à ce genre, qui porte toujours son nom. Tout en assumant ses influences occidentales (Edgar Poe, H. G. Wells, Conan Doyle, Gaston Leroux…), Ranpo insuffle à ses récits un ton unique, mêlant érotisme, perversion, grotesque et macabre, dans des novellas noires comme La Chenille, La Bête aveugle ou Le Lézard noir (adapté au théâtre par Yukio Mishima) devenus des classiques de la littérature japonaise. Père du mouvement « ero guro nansensu », son influence marquera aussi durablement le cinéma (de La Bête aveugle de Yasuzô Masumura à Inju de Barbet Schroeder) comme le manga (Suehiro Maruo).

Isabelle Stibbe est née à Paris en 1974. Après des débuts dans le droit international, elle est responsable des publications à la Comédie-Française puis au Grand Palais, critique d’opéra… Actuellement secrétaire générale de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, elle enseigne également à l’Institut d’études théâtrales de l’Université Paris-III. Elle a publié Bérénice 34-44, son premier roman, chez le même éditeur en 2013.

Isabelle Stibbe est née à Paris en 1974. Après des débuts dans le droit international, elle est responsable des publications à la Comédie-Française puis au Grand Palais, critique d’opéra… Actuellement secrétaire générale de l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, elle enseigne également à l’Institut d’études théâtrales de l’Université Paris-III. Elle a publié Bérénice 34-44, son premier roman, chez le même éditeur en 2013.

Ricardo Adolfo est né à Luanda, en Angola, en 1974. Il a vécu à Lisbonne, Macao, Londres, Amsterdam et il réside actuellement à Tokyo. Publicitaire, il est l'auteur de romans, nouvelles, fictions courtes et livres jeunesse. Depuis l'étranger, il croque son pays, le Portugal, avec humour et ironie, souvent sans concession. Il nourrit ses écrits d'un quotidien qu'il aime à saisir au détour d'un dialogue, d'une situation, d'un événement. Ses romans ont été publiés en Hongrie, en Espagne, en Suède et au Japon.

Ricardo Adolfo est né à Luanda, en Angola, en 1974. Il a vécu à Lisbonne, Macao, Londres, Amsterdam et il réside actuellement à Tokyo. Publicitaire, il est l'auteur de romans, nouvelles, fictions courtes et livres jeunesse. Depuis l'étranger, il croque son pays, le Portugal, avec humour et ironie, souvent sans concession. Il nourrit ses écrits d'un quotidien qu'il aime à saisir au détour d'un dialogue, d'une situation, d'un événement. Ses romans ont été publiés en Hongrie, en Espagne, en Suède et au Japon.

Daniel Galera, né en 1979 à São Paulo, est l’un des auteurs les plus prometteurs de la littérature brésilienne actuelle. Pionnier de l’utilisation d’internet dans le champ de la création littéraire, il a animé des fanzines électroniques et fondé la maison d’édition indépendante « Livros do Mal ». Auteur prolifique, il s’essaie aussi bien au roman qu’au conte, à la nouvelle ou à la bande dessinée.

Daniel Galera, né en 1979 à São Paulo, est l’un des auteurs les plus prometteurs de la littérature brésilienne actuelle. Pionnier de l’utilisation d’internet dans le champ de la création littéraire, il a animé des fanzines électroniques et fondé la maison d’édition indépendante « Livros do Mal ». Auteur prolifique, il s’essaie aussi bien au roman qu’au conte, à la nouvelle ou à la bande dessinée.