traduit de l’espagnol (Argentine) par François Gaudry

Métailié, 18 janvier 2018

400 pages, 21 €

« L’ananké. L’impossibilité d’échapper au destin. »

Sur la côte bretonne à La Turballe, proche de Saint-Nazaire, un pêcheur a retrouvé le corps d’une femme noyée. On découvre qu’il s’agit de Marie Le Boullec, un médecin apprécié, épouse d’Yves le Boullec, un photographe décédé quelque temps auparavant et issu d’une famille de notables locaux connue et respectée. La thèse du suicide semble la plus évidente et sans doute la plus arrangeante aussi pour cette famille sans histoire qui n’apprécie pas qu’on parle d’elle, si ce n’est pour en faire l’éloge, mais cette thèse ne satisfait pas Muriel, la jeune journaliste chargée d’écrire des articles sur la « femme de La Turballe » dans le journal local, depuis qu’elle a eu une conversation avec le commissaire Fouquet. Outre que le but d’un journal est forcément de capter et conserver l’attention des lecteurs, Muriel a un goût pour l’investigation et la vérité et Fouquet en lui révélant les origines argentines de la noyée, a aussi évoqué des assassinats jamais élucidés pendant la dictature, il la met sur une piste que lui-même, proche de la retraite, ne va pourtant pas creuser. Elle va donc mener sa propre enquête, même si elle ne pourra révéler publiquement toutes ses découvertes et encore moins quand l’affaire sera déclarée classée.

Ce qui a éveillé les soupçons du commissaire dans cette histoire de suicide par noyade, ce sont les fractures du corps de la noyée qui indiqueraient qu’elle soit tombée d’une certaine hauteur et les traces d’un anesthésique retrouvées elles aussi à l’autopsie. Marie Le Boullec étant médecin, cela pourrait confirmer la thèse du suicide, mais il se trouve que c’est du penthotal, exactement le même anesthésique utilisé par les officiers de la junte pendant la dictature argentine, lors de ce qu’ils appelaient des « transferts », ces vols de la mort qui consistaient à balancer des prisonniers vivants, conscients mais anesthésiés, du haut d’avions pendant des vols de nuit tous feux éteints au-dessus de la mer. Membres des FAR, des Monteneros, simples militants politiques, syndicalistes, artistes, étudiants, parents, religieuses ou autres soi-disant subversifs qui comptent au nombre des milliers de « disparus » de la dictature.

Mais quel rapport avec Marie Le Boullec, même si celle-ci à des origines argentines ? En menant son enquête, Muriel est aidée par Marcel, un ami très ou trop attaché à elle mais calé en Espagnol et Melle Geneviève Leroux, une voisine âgée de Marie de Boullec qui ne croit pas à la thèse du suicide, car cette dernière lui avait téléphoné pour l’appeler à l’aide le soir de sa disparition. Marie était venue parfois chez Geneviève pour consulter ses mails sur l’ordinateur de cette dernière et c’est en réussissant à avoir accès à cette boîte, que le trio tombe sur une correspondance avec un jeune homme dans laquelle il est question de la mère de ce dernier et où elle utilise un autre nom, Soledad Durand.

Double fond démarre sur un récit, que nous allons suivre simultanément avec l’enquête de Muriel, dans une sorte de patchwork vertigineux, un récit qui nous transporte des années en arrière, à la fin des années 70. Celle qui raconte, c’est une mère et elle raconte à son fils, tous deux sont Argentins et elle raconte pour qu’il sache que, malgré toutes les apparences, elle ne l’a jamais véritablement abandonné. Elle raconte sa participation à la lutte armée contre la dictature, lutte en laquelle elle croyait et comment elle fut contrainte à la clandestinité, elle raconte l’arrestation qui l’a conduite avec son fils alors âgé de 3 ans, au terrible centre secret de rétention, l’ESMA et son « avenida de la Felicidad », un couloir baptisé ainsi par les militaires à cause des hurlements des prisonniers torturés qui y résonnaient en permanence.

Elle aussi a été torturée sur un grabat de la cellule 13 et son fils à l’écart entendait ses cris, elle criait mais elle n’a jamais parlé. Elle s’appelle Juana, mais aussi Lucia, et elle raconte, elle raconte tout, elle écrit sur du papier.

« J’aime ce chuchotement de la plume sur le papier. Elle le caresse, l’égratigne, fait surgir des mots cachés, prisonniers. Comme ces noms que je comptais sur les doigts de la main gauche : ceux des nôtres, et sur la main droite ceux de nos ennemis. Des noms que je répétais sans cesse, comme une litanie, une prière païenne. Je m’en souviens encore, il y aura bientôt vingt-sept ans, depuis le 16 septembre 1978 où j’ai commencé à les mémoriser. »

Du sous-sol de l’ESMA à son antenne à Paris, le Centre de Pilote, où des prisonniers furent envoyés clandestinement pour infiltrer le COBA, les groupes d’exilés sud-américains qui luttaient depuis leur exil et tentaient de dénoncer les crimes de la dictature et puis à l’ESMA de nouveau et de là à un appartement à Buenos Aires, un autre genre de prison, où sa seule liberté fut de pouvoir suivre des études de médecine, elle raconte son destin de femme, de mère, une femme et une mère dont l’intelligence et le courage furent à la fois le salut et l’enfer. Une femme qui n’a jamais parlé mais qui a dû se compromettre au-delà de tout respect d’elle-même et s’arracher le cœur pour sauver des vies. Et si la dictature a eu une fin, son enfer lui n’en a pas. L’injustice et l’impunité continuent de régner 30 ans après et vont la rattraper, même si elle a tenté de sauver ce qu’il restait de sa dignité et ce qui a toujours été le plus cher à son cœur : son fils, dût-il la haïr pour toujours.

« (…) ce que fuyait la femme de la Turballe, un homme, un régime, une folie, une haine tenace, l’a poursuivie jusqu’ici et la tuée. Noyée. », écrira Muriel dans un de ses articles.

Il est question dans Double fond de ces circonstances qui permettent à des êtres humains de devenir des monstres sans culpabilité et d’autres qui combattent les monstres, bourreaux et victimes pris dans une même tourmente. Résonne douloureusement cette phrase de Nietzsche : « Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde, dans le combat, à ne pas devenir monstre lui-même. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse, l'abysse le scrute à son tour. » Reste qu’il y a tout de même deux côtés de la barrière quand il s’agit de dictature, de torture et d’assassinats. Les faibles, les lâches, les opportunistes qui ont vendu leur âme sont souvent hélas du côté qui semble le plus fort et qui s’auto-justifie sans honte, et même si rien n’est jamais complètement noir ou complètement blanc, apparaît clairement dans ce livre — et dans toute sa pathétique et terrible indigence morale —, la folie humaine.

C’est tout un pan de l’histoire argentine qui est contenu dans ce livre, avec ses dessous les plus sales, les liens avec la France et les connivences entre militaires argentins et membres du gouvernement français, l’Ambassade argentine en France — comme dans d’autres pays — servant de centre de propagande et le Mondial de Foot en 1978 qui s’est déroulé en Argentine à la face du monde entier. Les hurlements des supporters couvraient ceux des torturés. Et n’oublions jamais qui a enseigné aussi aux militaires sud-américains leurs techniques de torture, à l’École des Amériques…

L’auteur nous livre une enquête romanesque mais fouillée dont les éléments n’ont rien de fictionnel, il s’agit de toute évidence pour Elsa Osorio, argentine elle-même, d’un devoir de mémoire dont on ressent pleinement la tension et la force émotionnelle et c’est en ce sens que ce livre, écrit lors d’une résidence à la Maison des écrivains et des traducteurs en France, en plus d’être réellement passionnant, est absolument indispensable. Il sert de cadre à une vérité qui n’a pas encore été assez dite, la plupart des coupables n’ayant pas été condamnés, les assassins dispersés dans la nature, sont devenus de redoutables hommes d’affaires, des maffieux avec pignon sur rue, enrichis grâce à leurs crimes, quand ils ne sont pas carrément réapparus dans les gouvernements soi-disant démocratiques qui ont succédé à la dictature. La mort de Marie Le Boullec dans le roman, survient un an après que les lois d'amnistie aient enfin été levées en Argentine par le président Nestor Kirchner, ce qui a permis de ré-ouvrir les dossiers judiciaires des militaires assassins et les conduire devant la justice, le procès le plus emblématique étant celui qui a concerné l’ESMA (École de mécanique de la marine) où plus de 5 000 victimes avaient été torturées puis éliminées.

Captivant, bouleversant, édifiant et incontournable, Double fond nous prend à la gorge et ne nous lâche plus. L’odeur de la mort, l’odeur de la peur.

« L’odeur de la peur grimpe aux murs, elle raréfie l’air, elle est plus forte que la saleté, que les torchons sales, plus forte que tout. »

Cathy Garcia

Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (Ritos privados, Reina Mugre, Beatriz Guido, Como tenerlo todo, Las malas lenguas). Elle est lauréate de plusieurs prix, dont le Prix National de Littérature pour Ritos Privados, le Prix Amnesty International pour Luz ou le temps sauvage. Ses romans sont largement traduits en Europe et dans le monde. Son œuvre est disponible en français chez Métailié, dont Luz ou le temps sauvage, Tango, Sept nuits d’insomnie, La Capitana (2012).

Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (Ritos privados, Reina Mugre, Beatriz Guido, Como tenerlo todo, Las malas lenguas). Elle est lauréate de plusieurs prix, dont le Prix National de Littérature pour Ritos Privados, le Prix Amnesty International pour Luz ou le temps sauvage. Ses romans sont largement traduits en Europe et dans le monde. Son œuvre est disponible en français chez Métailié, dont Luz ou le temps sauvage, Tango, Sept nuits d’insomnie, La Capitana (2012).

Seray Şahiner est née à Bursa en 1984 et a grandi à Istanbul, où elle a fait des études de journalisme. Elle a collaboré à bon nombre de journaux et fanzines turcs, a été correspondante pour Marie-Claire et a également écrit des scripts pour la télévision. Ses romans ont attiré l’attention du public lors du Yasar Nabi Nayır Short Story Competition organisé par le Varlık literary magazine, grand magazine turc.

Seray Şahiner est née à Bursa en 1984 et a grandi à Istanbul, où elle a fait des études de journalisme. Elle a collaboré à bon nombre de journaux et fanzines turcs, a été correspondante pour Marie-Claire et a également écrit des scripts pour la télévision. Ses romans ont attiré l’attention du public lors du Yasar Nabi Nayır Short Story Competition organisé par le Varlık literary magazine, grand magazine turc.

Catherine Gil Alcala est

Catherine Gil Alcala est

Marlène Tissot est venue au monde inopinément. A cherché un bon bout de temps avant de découvrir qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Sait dorénavant que c'est normal si elle n'y comprend rien à rien. Raconte des histoires depuis qu'elle a dix ans et demi et capture des images depuis qu'elle a eu de quoi s'acheter un appareil. Ne croit en rien, surtout pas en elle, mais sait mettre un pied devant l'autre et se brosser les dents. Écrira un jour l'odyssée du joueur de loto sur fond de crise monétaire (en trois mille vers) mais préfère pour l'instant se consacrer à des sujets un peu moins osés.

Marlène Tissot est venue au monde inopinément. A cherché un bon bout de temps avant de découvrir qu'il n'y avait pas de mode d'emploi. Sait dorénavant que c'est normal si elle n'y comprend rien à rien. Raconte des histoires depuis qu'elle a dix ans et demi et capture des images depuis qu'elle a eu de quoi s'acheter un appareil. Ne croit en rien, surtout pas en elle, mais sait mettre un pied devant l'autre et se brosser les dents. Écrira un jour l'odyssée du joueur de loto sur fond de crise monétaire (en trois mille vers) mais préfère pour l'instant se consacrer à des sujets un peu moins osés.

Cyril Herry est né en 1970 à Limoges et vit à La Croisille-sur-Briance, en Haute-Vienne. Il découvre la photographie aux arts décoratifs de Limoges et continue de la pratiquer, en particulier quand il découvre des lieux abandonnés. Son premier roman, Lille aux mortes, est publié en 2008. Il a dirigé les éditions Écorce depuis 2009, puis est devenu directeur de la collection "Territori" au sein de La manufacture de livres. Découvreur de talent comme entre autres Séverine Chevalier, Franck Bouysse, ou encore Patrick K. Dewdney, Laurence Biberfield et Éric Maneval.

Cyril Herry est né en 1970 à Limoges et vit à La Croisille-sur-Briance, en Haute-Vienne. Il découvre la photographie aux arts décoratifs de Limoges et continue de la pratiquer, en particulier quand il découvre des lieux abandonnés. Son premier roman, Lille aux mortes, est publié en 2008. Il a dirigé les éditions Écorce depuis 2009, puis est devenu directeur de la collection "Territori" au sein de La manufacture de livres. Découvreur de talent comme entre autres Séverine Chevalier, Franck Bouysse, ou encore Patrick K. Dewdney, Laurence Biberfield et Éric Maneval.

Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (

Née à Buenos Aires en 1952, Elsa Osorio est romancière, biographe, nouvelliste et scénariste pour le cinéma et la télévision. Elle a vécu à Paris et à Madrid, et réside actuellement à Buenos Aires. Elle a publié notamment de nombreuses œuvres en Argentine (

Aline Kiner est née en Moselle et vit à Paris. Elle est rédactrice en chef des hors-séries du magazine

Aline Kiner est née en Moselle et vit à Paris. Elle est rédactrice en chef des hors-séries du magazine

Jim Fergus

Jim Fergus

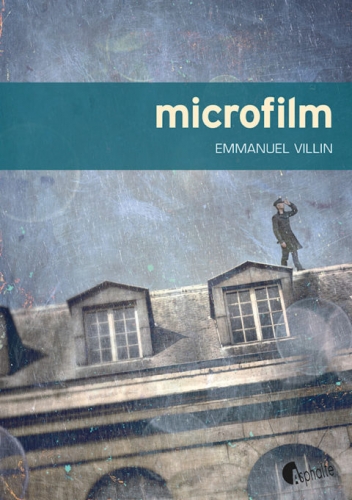

Emmanuel Villin est né en 1976. Ancien journaliste au Proche-Orient, il vit aujourd'hui à Paris,

Emmanuel Villin est né en 1976. Ancien journaliste au Proche-Orient, il vit aujourd'hui à Paris,

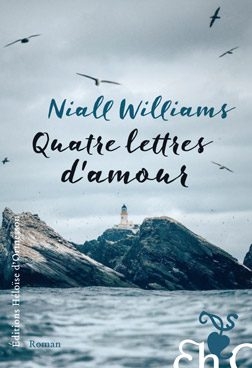

Niall Williams est un écrivain et dramaturge irlandais, né en 1958. Il a étudié à l'University College de Dublin où il a obtenu une maîtrise en littérature américaine. Après avoir travaillé comme rédacteur à New York, il a quitté les États-Unis en 1985 et vit actuellement à Kiltumper, dans le comté de Clare, dans l’Ouest de l’Irlande. Quatre Lettres d'amour est son premier roman, il a été publié en Irlande en 1997 et chez Flammarion en 1998. Parmi ses autres ouvrages, on peut citer Comme au ciel (1999) et Destins crépusculaires (2003).

Niall Williams est un écrivain et dramaturge irlandais, né en 1958. Il a étudié à l'University College de Dublin où il a obtenu une maîtrise en littérature américaine. Après avoir travaillé comme rédacteur à New York, il a quitté les États-Unis en 1985 et vit actuellement à Kiltumper, dans le comté de Clare, dans l’Ouest de l’Irlande. Quatre Lettres d'amour est son premier roman, il a été publié en Irlande en 1997 et chez Flammarion en 1998. Parmi ses autres ouvrages, on peut citer Comme au ciel (1999) et Destins crépusculaires (2003).

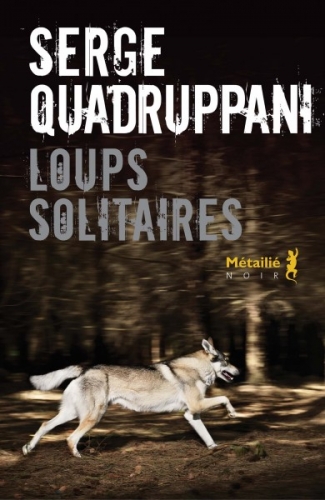

Né en 1952 dans le Var, Serge Quadruppani vit dans le Limousin. Après avoir publié des essais, des enquêtes et deux romans historiques, il a surtout écrit des romans noirs. Il a participé à la création du personnage du Poulpe et au lancement de la collection afférente aux éditions de la Baleine, et a créé la collection “Alias” au Fleuve noir. Depuis 1999, avec Giancarlo De Cataldo et Andrea Camilleri, puis d’autres, comme Gioacchino Criaco, Wu Ming, Carlo Lucarelli, Valerio Evangelisti, Sandrone Dazieri, Massimo Carlotto, Marcello Fois, Giuseppe Montesano, il a donné une nouvelle dimension à son activité de traducteur en faisant connaître des auteurs italiens en France. Il dirige la Bibliothèque italienne aux Éditions Métailié.

Né en 1952 dans le Var, Serge Quadruppani vit dans le Limousin. Après avoir publié des essais, des enquêtes et deux romans historiques, il a surtout écrit des romans noirs. Il a participé à la création du personnage du Poulpe et au lancement de la collection afférente aux éditions de la Baleine, et a créé la collection “Alias” au Fleuve noir. Depuis 1999, avec Giancarlo De Cataldo et Andrea Camilleri, puis d’autres, comme Gioacchino Criaco, Wu Ming, Carlo Lucarelli, Valerio Evangelisti, Sandrone Dazieri, Massimo Carlotto, Marcello Fois, Giuseppe Montesano, il a donné une nouvelle dimension à son activité de traducteur en faisant connaître des auteurs italiens en France. Il dirige la Bibliothèque italienne aux Éditions Métailié.

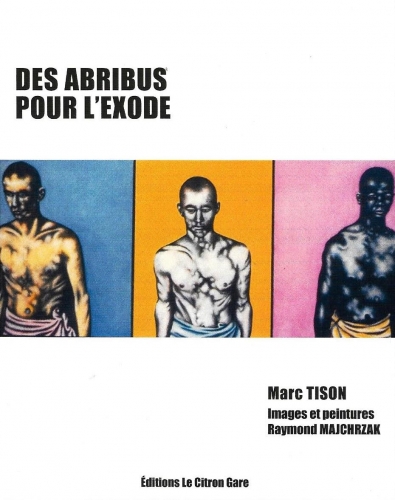

Marc Tison

Marc Tison

Sybille Claude est née le 29 mars 1990 à Delmas, Haïti. Ses études secondaires terminées, elle a étudie la Linguistique à la faculté de Linguistique appliquée de l'Université d'État d'Haïti. Passionnée de lettres, elle travaille comme enseignante aux Cours privés Edmé à Pétion-Ville.

Sybille Claude est née le 29 mars 1990 à Delmas, Haïti. Ses études secondaires terminées, elle a étudie la Linguistique à la faculté de Linguistique appliquée de l'Université d'État d'Haïti. Passionnée de lettres, elle travaille comme enseignante aux Cours privés Edmé à Pétion-Ville.

Idra Novey est romancière, traductrice et poétesse. Traductrice du portugais, elle est spécialiste de l’œuvre de l'écrivain brésilien Clarice Lispector (1920-1977). "Le Jour où Beatriz Yagoda s'assit dans un arbre" (Ways to Disappear, 2016), son premier roman, a gagné le Sami Rohr Prize for Jewish Literature 2017 et a été finaliste pour le Los Angeles Times Book Prize for First Fiction. Son roman, ainsi que ses poèmes, sont traduits dans une dizaine de langues. Elle a enseigné à l'Université de Princeton, l'Université Columbia, l'Université de New York, l'Université Fordham.

Idra Novey est romancière, traductrice et poétesse. Traductrice du portugais, elle est spécialiste de l’œuvre de l'écrivain brésilien Clarice Lispector (1920-1977). "Le Jour où Beatriz Yagoda s'assit dans un arbre" (Ways to Disappear, 2016), son premier roman, a gagné le Sami Rohr Prize for Jewish Literature 2017 et a été finaliste pour le Los Angeles Times Book Prize for First Fiction. Son roman, ainsi que ses poèmes, sont traduits dans une dizaine de langues. Elle a enseigné à l'Université de Princeton, l'Université Columbia, l'Université de New York, l'Université Fordham.

Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog :

Murièle Modély est née en 1971 à Saint-Denis, île de la Réunion. Installée à Toulouse depuis une vingtaine d'années, elle écrit depuis toujours, essentiellement de la poésie qu’elle publie régulièrement sur son blog :