Andy Leader - Ford Inn sheep - Yorkshire - Angleterre

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

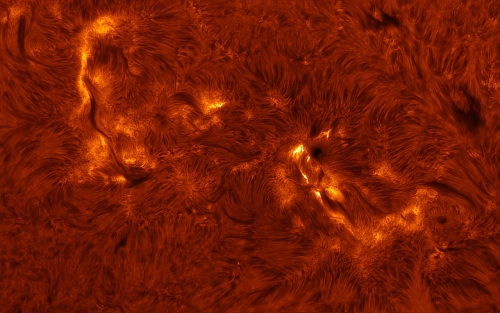

Fournaise dans les veines

du grand dragon

qui se réveille

Elle arrive de loin

envoyée des profondeurs

catasismiques

des genèses prolifiques

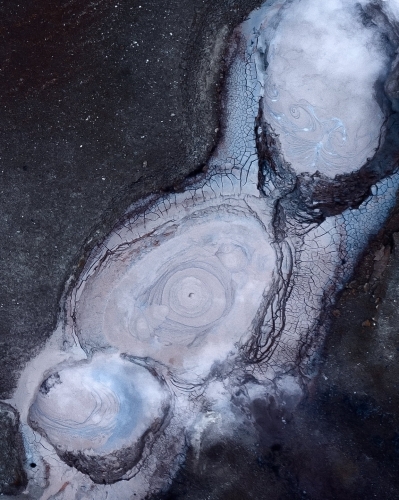

elle arrive

écume légère

langue de lumière

pour lécher les ténèbres

elle arrive la toute douce

inspire

ouvre tes poumons

à la puissance

de son déferlement

sens battre dans tes reins

le vieux tambour

de toutes les origines

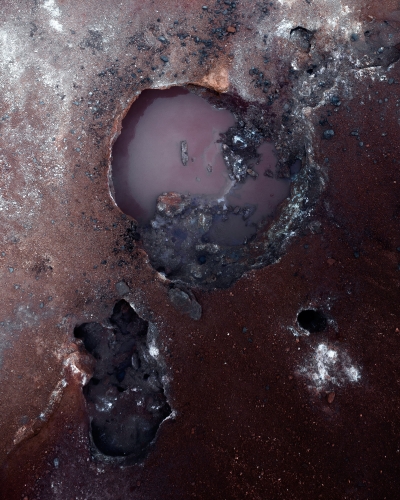

matin de décembre

passements de lumière

dans la trame des arbres nus

or du solstice

bientôt avenu