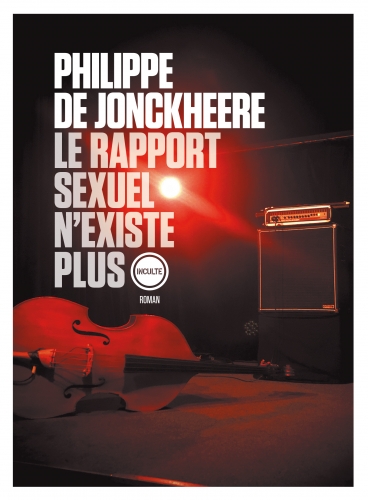

éditions Inculte, 3 février 2021 – décembre 2020. 300 pages, 18,90 €.

éditions Inculte, 3 février 2021 – décembre 2020. 300 pages, 18,90 €.

Qu’un homme puisse éjaculer à la vue d’une pantoufle ne nous surprend pas, ni non plus qu’il s’en serve pour ramener le conjoint à de meilleurs sentiments, mais personne assurément ne peut songer qu’une pantoufle puisse servir à apaiser la fringale, même extrême, d’un individu.

Jacques Lacan (1901-1981, psychanalyste français)

Entre autofiction et séance de psychanalyse étalée sur près de 300 pages, dans Le rapport sexuel n’existe plus, l’auteur est son propre personnage, endossant son propre nom et une partie en tout cas de sa vraie vie. Le fait que le récit prenne place en 2022 et s’achève en 2024 invente une distance temporelle avec ce qui semble pourtant être un véritable journal intime. Récit à visée thérapeutique pour guérir la douleur d’une déception amoureuse, dont l’auteur — cinquantenaire, se décrivant lui-même comme obèse et obsédé par l’arrivée de l’andropause qui vient alourdir le bilan d’une vie sexuelle de plus en plus fantasmatique — n’arrive pas à se défaire. Autoflagellation, autodérision, décorticage hyperlucide de son manque de lucidité, c’est grâce à son grand humour que l’auteur/personnage se rattrape toujours et parfois in extremis avant la chute dans le pathétique.

Philippe De Jonckeere, informaticien, personnage donc de l’auteur Philippe De Jonckeere, et c’est là que réside l’originalité parfois inconfortable de ce roman — où commence la fiction ? Où s’arrête-t-elle ? —, cherche à travers ce processus d’écriture à autopsier une relation affective que son imagination a rendu bien plus forte et réciproque qu’elle ne l’était en réalité, le but étant de parvenir à en faire le deuil, mais il y a aussi la possibilité que la personne en question, la cause de ses souffrances, lise le roman une fois publié, ce qui rend le deuil impossible puisque cela demeure une énième tentative, même masquée, de faire perdurer le lien. Donc le but du roman lui-même se mord la queue finalement.

Un roman comme une tentative de mise à jour :

« Internet c’est étonnant parfois. On dit souvent que c’est une mémoire, c’est tout le contraire, c’est une fiction dont les mises à jour gomment les données les plus anciennes, elles les écrasent, comme on dit en informatique. Car, comme vous savez, je suis informaticien. »

C’est très intéressant sur le plan du questionnement du pourquoi de l’écriture et du pourquoi nous faisons les choses dans la vie en général. L’intention affichée et l’intention sous-jacente. Tout lecteur peu disposé à réfléchir en profondeur sur ses propres fonctionnements psychologiques posera sans doute assez vite ce livre. Lecteur qui se retrouve happé dans ce processus très intime, témoin et même complice malgré lui d’une autoanalyse, où on retrouve notamment des narrations de rêves et des citations de Lacan, comme par exemple : « On finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire » ou « La vérité a la structure d’une fiction » et qui a inspiré le titre même de ce roman.

Une plongée dans la micro-réalité la plus intime du personnage de l’auteur donc, qui ainsi dévoile le moindre ressort de ses pensées, divaguant entre fantasme et réalité dans un roman qui lui-même sème le doute chez le lecteur quant à ce qu’il est en train de lire. Parfois, ce dernier peut se sentir de trop dans ce monologue intérieur, qui à force de détails des plus anodins et de ressassements, peut devenir même lassant et puis il est rattrapé, parce que c’est drôle aussi, impudiquement et férocement drôle, parce qu’il peut aussi se reconnaître – plus encore si le lecteur est un homme cinquantenaire en perte de confiance et tourmenté par les premiers signes de l’andropause. Sujet d’ailleurs rarement abordé en littérature ou dans la vraie vie même et qui est ici largement exposé. « Soixante-neuf fois le mot andropause. Vous pouvez vérifier. »

Dans « Le rapport sexuel n’existe plus », il est question de sexe bien-sûr, mais plus encore de solitude, de manque d’affection et d’élévation, de stimulation intellectuelle et sensorielle et il est beaucoup question de musique, de jazz en particulier, car celle autour de qui tourne tout le roman — en plus du nombril malmené, vieillissant et inquiet de son auteur — est une contrebassiste. Musique, cinéma, poésie, littérature et le sentiment d’impuissance face aux drames du monde forment aussi le canevas du récit bien plus que les problèmes d‘érection.

« Le rapport sexuel n’existe plus » est donc une sorte de journal de bord, journal hyper détaillé d’une obsession érotico-sentimentale, qui use et abuse du pouvoir thérapeutique de l’écriture pour se sonder en profondeur, se traquer dans les recoins, s’avouer ses plus inavouables faiblesses, disséquer ses pensées, comportements, fuites et addictions, et remonter ainsi peu à peu la pente de la dépression. Un lecteur ne connaissant pas du tout le travail de l’auteur et ses livres précédents ne saura pas si l’objet de ce roman est réellement ce qu’il prétend être, mais en comprenant la démarche de cet auteur qui, pensant ne pas savoir écrire, s’est obstiné à le faire — un réflexe de survie à sa propre histoire — on ne peut que saluer le courage de cette extrême mise à nu qui épargne en même temps le lecteur du fardeau excessif de pathos, grâce à cette distance que permet un sens aigu de l’humour et de l’absurde.

C’est bon de lire une voix d’homme osant aborder ses fragilités de mâle et en déconstruire les clichés, osant afficher ses peurs, sa sensibilité jusque dans ses accès les plus larmoyants, ses manques, ses obsessions et ses petites hontes intimes, qui ne craint pas de montrer des aspects peu glorieux de lui-même.

Cathy Garcia Canalès

1951, Robert Frank prend une petite fille en photo dans les rues de Paris. Cette petite fille sera ma mère. Né le jour de la 1964ème commémoration du massacre des innocents. Entrée en 1986 à L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris où je perds un peu de temps faute de recevoir l’enseignement que j’étais venu y chercher. Les professeurs de photographie sont des photographes stricto sensu, c’est dire. En 1988, deux ans d’études à The School of the Art Institute of Chicago, où je reçois notamment l’enseignement de Barbara Crane, Joyce Neimanas, Ken Josephson, Karen Savage et Bart Parker, je rattrape amplement le temps perdu aux Arts Décos. En 1990, je suis l’assistant de Robert Heineken, j’assiste à des miracles tous les jours. Fin 1991, retour en France, les choses vont mal. En 1993, à la suite d’un deuil, je commence à écrire, force est de constater que je ne sais pas écrire, mais je m’obstine, comme en toutes choses. 1995, Mai de la Photo à Reims, seule exposition d’envergure, l’exposition est censurée. Ça foire, comme en toutes choses. En 1995, je pars à Portsmouth en exil. Je fais les trois huit, travail alimentaire, sommeil, travail dans l’atelier ou travail alimentaire, travail dans l’atelier, sommeil, ou travail dans l’atelier, travail alimentaire, sommeil. En 1998, retour en France, je ne fais plus de photographie, presque plus, je continue d’essayer d’écrire, je fais des petits progrès. J’habite à la campagne. En 1999, j’achète un ordinateur personnel, j’apprends à m’en servir en apprenant à écrire, de même que j’apprends à écrire en apprenant à me servir de mon ordinateur. 1999 : Naissance de Madeleine Hannah De Jonckheere. En 2000, je construis un site Internet, le Désordre. C’est très long. Je me couche souvent très tard. Ça foire pas mal, mais je m’entête. En 2002, je reçois le prix multimédia de la Société des Gens de Lettres, ça ne foire pas tout le temps. En 2002, je tiens le journal de cette existence désordre, le bloc-notes du désordre, étonnant succès. En 2004, je reçois des lettres très encourageantes d’éditeurs mais qui ne proposent pas de projet d’édition. Ça foire encore un peu. Finalement, Adèle est née le 9 avril 2004, Nathan est enfin diagnostiqué autiste et mon père est opéré du cœur, les trois plus ou moins le même jour, c’est tout moi. Le journal de cette aventure est publié en 2008 par François Bon sur publie.net. En mai 2009, je participe à la grande rétrospective du Terrier au Nova de Bruxelles. Fin 2009, je travaille à l’iconographie et à la réalisation du numéro 109 de Manière de Voir (Monde diplomatique) : Internet, révolution culturelle. Depuis fin 2010, je travaille au spectacle Formes d’une Guerre avec l’écrivain François Bon et les musiciens Dominique Pifarély et Michele Rabbia. En 2012, Publication de Robert Frank, dans les lignes de sa main, Publie Papier. Philippe, film d’animation de trois minutes sur une musique d’Elémarsons. Un an de prises de vue, trois minutes d’animation. On ne rit pas. Invité envouté de Marie Richeux sur France Culture pour son émission Pas la peine de crier du 10 septembre 2012. En 2013, nouveau spectacle avec François Bon en lecteur de mon texte intitulé Contre et Dominique Pifarély, violon. Succès critique et salle (presque) pleine. Le rapport sexuel n’existe plus est son troisième roman publié aux éd. Inculte après Une fuite en Egypte (2017) et Raffut (2018). Les trois sont clairement autobiographiques.

1951, Robert Frank prend une petite fille en photo dans les rues de Paris. Cette petite fille sera ma mère. Né le jour de la 1964ème commémoration du massacre des innocents. Entrée en 1986 à L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris où je perds un peu de temps faute de recevoir l’enseignement que j’étais venu y chercher. Les professeurs de photographie sont des photographes stricto sensu, c’est dire. En 1988, deux ans d’études à The School of the Art Institute of Chicago, où je reçois notamment l’enseignement de Barbara Crane, Joyce Neimanas, Ken Josephson, Karen Savage et Bart Parker, je rattrape amplement le temps perdu aux Arts Décos. En 1990, je suis l’assistant de Robert Heineken, j’assiste à des miracles tous les jours. Fin 1991, retour en France, les choses vont mal. En 1993, à la suite d’un deuil, je commence à écrire, force est de constater que je ne sais pas écrire, mais je m’obstine, comme en toutes choses. 1995, Mai de la Photo à Reims, seule exposition d’envergure, l’exposition est censurée. Ça foire, comme en toutes choses. En 1995, je pars à Portsmouth en exil. Je fais les trois huit, travail alimentaire, sommeil, travail dans l’atelier ou travail alimentaire, travail dans l’atelier, sommeil, ou travail dans l’atelier, travail alimentaire, sommeil. En 1998, retour en France, je ne fais plus de photographie, presque plus, je continue d’essayer d’écrire, je fais des petits progrès. J’habite à la campagne. En 1999, j’achète un ordinateur personnel, j’apprends à m’en servir en apprenant à écrire, de même que j’apprends à écrire en apprenant à me servir de mon ordinateur. 1999 : Naissance de Madeleine Hannah De Jonckheere. En 2000, je construis un site Internet, le Désordre. C’est très long. Je me couche souvent très tard. Ça foire pas mal, mais je m’entête. En 2002, je reçois le prix multimédia de la Société des Gens de Lettres, ça ne foire pas tout le temps. En 2002, je tiens le journal de cette existence désordre, le bloc-notes du désordre, étonnant succès. En 2004, je reçois des lettres très encourageantes d’éditeurs mais qui ne proposent pas de projet d’édition. Ça foire encore un peu. Finalement, Adèle est née le 9 avril 2004, Nathan est enfin diagnostiqué autiste et mon père est opéré du cœur, les trois plus ou moins le même jour, c’est tout moi. Le journal de cette aventure est publié en 2008 par François Bon sur publie.net. En mai 2009, je participe à la grande rétrospective du Terrier au Nova de Bruxelles. Fin 2009, je travaille à l’iconographie et à la réalisation du numéro 109 de Manière de Voir (Monde diplomatique) : Internet, révolution culturelle. Depuis fin 2010, je travaille au spectacle Formes d’une Guerre avec l’écrivain François Bon et les musiciens Dominique Pifarély et Michele Rabbia. En 2012, Publication de Robert Frank, dans les lignes de sa main, Publie Papier. Philippe, film d’animation de trois minutes sur une musique d’Elémarsons. Un an de prises de vue, trois minutes d’animation. On ne rit pas. Invité envouté de Marie Richeux sur France Culture pour son émission Pas la peine de crier du 10 septembre 2012. En 2013, nouveau spectacle avec François Bon en lecteur de mon texte intitulé Contre et Dominique Pifarély, violon. Succès critique et salle (presque) pleine. Le rapport sexuel n’existe plus est son troisième roman publié aux éd. Inculte après Une fuite en Egypte (2017) et Raffut (2018). Les trois sont clairement autobiographiques.

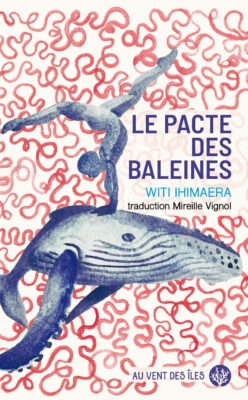

Witi Ihimaera, dont le nom véritable est Smiler, est né en 1944 à Gisborne, non loin de Whangara en Nouvelle-Zélande. Appartenant au clan Te Whanau A kai, il a passé son enfance à se nourrir des histoires liés à ses origines et ses ancêtres. D’abord journaliste, puis diplomate, il s’est mis, en parallèle, à imaginer des histoires liées à sa culture, pour le théâtre et pour le cinéma. Considéré comme un auteur majeur de la littérature post coloniale, il accorde une importance très forte à la préservation de la langue et de la tradition. Ihimaera n’est pas purement māori et a dû apprendre la langue de ses ancêtres à l’université, car il a souffert d’avoir été totalement coupé de son patrimoine culturel d’origine lorsqu’il faisait ses études secondaires dans une école, pourtant essentiellement fréquentée par des Māori. Il écrit pour différentes raisons : pour que la langue de ses ancêtres soit enfin portée au présent, enseignée, pour transmettre les traditions qui l’ont nourri, lui et pour son plaisir d’écrivain, aussi, et pour célébrer la culture maorie dans ce qu’elle a de plus majestueux porter sous nos yeux ravis la lecture de cette culture lointaine mais tellement palpable, intelligente, charnelle et lumineuse.

Witi Ihimaera, dont le nom véritable est Smiler, est né en 1944 à Gisborne, non loin de Whangara en Nouvelle-Zélande. Appartenant au clan Te Whanau A kai, il a passé son enfance à se nourrir des histoires liés à ses origines et ses ancêtres. D’abord journaliste, puis diplomate, il s’est mis, en parallèle, à imaginer des histoires liées à sa culture, pour le théâtre et pour le cinéma. Considéré comme un auteur majeur de la littérature post coloniale, il accorde une importance très forte à la préservation de la langue et de la tradition. Ihimaera n’est pas purement māori et a dû apprendre la langue de ses ancêtres à l’université, car il a souffert d’avoir été totalement coupé de son patrimoine culturel d’origine lorsqu’il faisait ses études secondaires dans une école, pourtant essentiellement fréquentée par des Māori. Il écrit pour différentes raisons : pour que la langue de ses ancêtres soit enfin portée au présent, enseignée, pour transmettre les traditions qui l’ont nourri, lui et pour son plaisir d’écrivain, aussi, et pour célébrer la culture maorie dans ce qu’elle a de plus majestueux porter sous nos yeux ravis la lecture de cette culture lointaine mais tellement palpable, intelligente, charnelle et lumineuse.

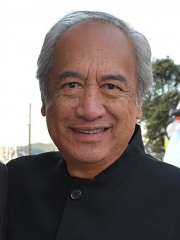

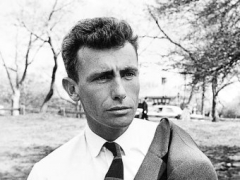

![owensphoto-courtesy-uc-davis-shields-library-web[1]-156577746.jpg](http://cathygarcia.hautetfort.com/media/00/01/3357783468.jpg) Louis Owens, né le 18 juillet 1948 à Lompoc, en Californie, aux États-Unis, et mort le 25 juillet 2002 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est un écrivain américain.

Louis Owens, né le 18 juillet 1948 à Lompoc, en Californie, aux États-Unis, et mort le 25 juillet 2002 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, est un écrivain américain.

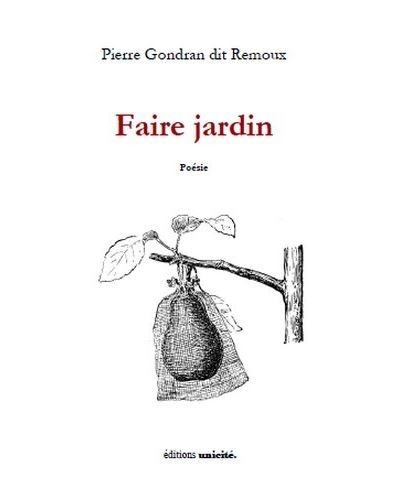

Faire jardin

Faire jardin Pierre Gondran dit Remoux est né en 1970 à Limoges. Ingénieur agronome de formation, ce Parisien d'adoption n'a pas oublié l'étang limousin de l'enfance et vit entouré d'animaux, d'aquariums et de plantes, comme autant de compagnons nécessaires pour traverser la ville.

Pierre Gondran dit Remoux est né en 1970 à Limoges. Ingénieur agronome de formation, ce Parisien d'adoption n'a pas oublié l'étang limousin de l'enfance et vit entouré d'animaux, d'aquariums et de plantes, comme autant de compagnons nécessaires pour traverser la ville.

Une belle surprise ce roman et je remercie les éditions Au Vent des Iles de me l'avoir généreusement offert. La découverte déjà d'un auteur majeur en Australie, si bien que c'est incroyable qu'il soit inconnu chez nous et cela m'a donné envie de lire tous ses livres ! C'est donc une première traduction en français pour un roman paru en 1979 et qui a remporté le Prix Patrick White, le Nobel australien, la même année ! Roman très humain, au sens le plus authentique du terme, c'est ce qui sans doute lui donne l'air d'avoir été écrit hier. Il se déroule en 1959, sur une île reculée de Papouasie, alors australienne, et donne alternativement la parole à tous les protagonistes qui racontent des évènements antérieurs à la fin tragique de l'officier Alistair Cawdor. Une polyphonie rythmée et captivante, on ne s'ennuie pas une seconde, on est happé, c’est un régal. L’écriture pourrait rappeler certains romans amazoniens, en rapport avec la présence très forte de l'environnement naturel, sa chaleur, sa moiteur jusqu'à l'étouffement, cette fièvre toujours à la frontière de la folie que le lecteur peut ressentir comme s'il était lui-même parmi les protagonistes. Une très belle écriture vivante et franche qui nous plonge dans les tréfonds des uns et des autres en explorant notamment la douleur humaine et qui, et c'est un aspect essentiel de ce roman, donne à la culture indigène la place qui est la sienne : égale en humanité, respectable dans ses différences. C’est là une des qualités qui fait de ce roman une telle réussite : l'auteur qui s'est inspiré de sa propre expérience, ne tombe ni dans un travers colonialiste même repenti, ni dans une adulation trop naïve du bon indigène, un regard tout aussi colonialiste qui ôte à l'autre ses nuances, ses contradictions. Le choc des cultures est réel et il fait intégralement partie du récit, ce qui fait le lien, c'est l'humanité qui dans son essence est partout la même et comment chaque culture se modifie au contact de l’autre. Et on sent le respect que l’auteur a pour la culture Kiriwina qu’il a donc lui-même côtoyée et dont il a même commencé à apprendre la langue lors des quelques mois de séjours en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans sa jeunesse. Une bonne façon de découvrir aussi une culture rarement abordée en littérature. Plus personnellement, je me sens très proche de l'auteur dans sa façon de ressentir les choses et la lecture de sa biographie détaillée a confirmé ce ressenti. J'ai hâte de voir ses autres livres traduits en Français, ce qui est donc le projet des éditions Au Vent des îles dont je ne peux que recommander le catalogue rempli de perles, que j'ai déjà évoqué lors d'une autre lecture, L’île des rêves écrasés de Chantal T. Spitz.

Une belle surprise ce roman et je remercie les éditions Au Vent des Iles de me l'avoir généreusement offert. La découverte déjà d'un auteur majeur en Australie, si bien que c'est incroyable qu'il soit inconnu chez nous et cela m'a donné envie de lire tous ses livres ! C'est donc une première traduction en français pour un roman paru en 1979 et qui a remporté le Prix Patrick White, le Nobel australien, la même année ! Roman très humain, au sens le plus authentique du terme, c'est ce qui sans doute lui donne l'air d'avoir été écrit hier. Il se déroule en 1959, sur une île reculée de Papouasie, alors australienne, et donne alternativement la parole à tous les protagonistes qui racontent des évènements antérieurs à la fin tragique de l'officier Alistair Cawdor. Une polyphonie rythmée et captivante, on ne s'ennuie pas une seconde, on est happé, c’est un régal. L’écriture pourrait rappeler certains romans amazoniens, en rapport avec la présence très forte de l'environnement naturel, sa chaleur, sa moiteur jusqu'à l'étouffement, cette fièvre toujours à la frontière de la folie que le lecteur peut ressentir comme s'il était lui-même parmi les protagonistes. Une très belle écriture vivante et franche qui nous plonge dans les tréfonds des uns et des autres en explorant notamment la douleur humaine et qui, et c'est un aspect essentiel de ce roman, donne à la culture indigène la place qui est la sienne : égale en humanité, respectable dans ses différences. C’est là une des qualités qui fait de ce roman une telle réussite : l'auteur qui s'est inspiré de sa propre expérience, ne tombe ni dans un travers colonialiste même repenti, ni dans une adulation trop naïve du bon indigène, un regard tout aussi colonialiste qui ôte à l'autre ses nuances, ses contradictions. Le choc des cultures est réel et il fait intégralement partie du récit, ce qui fait le lien, c'est l'humanité qui dans son essence est partout la même et comment chaque culture se modifie au contact de l’autre. Et on sent le respect que l’auteur a pour la culture Kiriwina qu’il a donc lui-même côtoyée et dont il a même commencé à apprendre la langue lors des quelques mois de séjours en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans sa jeunesse. Une bonne façon de découvrir aussi une culture rarement abordée en littérature. Plus personnellement, je me sens très proche de l'auteur dans sa façon de ressentir les choses et la lecture de sa biographie détaillée a confirmé ce ressenti. J'ai hâte de voir ses autres livres traduits en Français, ce qui est donc le projet des éditions Au Vent des îles dont je ne peux que recommander le catalogue rempli de perles, que j'ai déjà évoqué lors d'une autre lecture, L’île des rêves écrasés de Chantal T. Spitz.  Randolph Stow (1935-2010) est un auteur du patrimoine australien, un grand classique maintes fois primé tant pour sa prose que pour sa poésie. Inconnu en France, il est le chaînon manquant, à côté du prix Nobel Patrick White (son contemporain), pour nous permettre d’appréhender toute la richesse du paysage littéraire australien et son importance pour la littérature mondiale d’aujourd’hui.

Randolph Stow (1935-2010) est un auteur du patrimoine australien, un grand classique maintes fois primé tant pour sa prose que pour sa poésie. Inconnu en France, il est le chaînon manquant, à côté du prix Nobel Patrick White (son contemporain), pour nous permettre d’appréhender toute la richesse du paysage littéraire australien et son importance pour la littérature mondiale d’aujourd’hui.  traduit de l’espagnol (Cuba) par Maïra Muchnik,

traduit de l’espagnol (Cuba) par Maïra Muchnik,  Marcial Gala est né à La Havane en 1965 et vit aujourd’hui entre Buenos Aires et Cienfuegos. La Cathédrale des noirs, son troisième roman, a été élu meilleur roman cubain en2012 et lauréat du prix Alejo Carpentier. Il conte les grandeur et décadence d’un peuple qui aspire à une profonde spiritualité, mais qui sombre dans ses contradictions. Gala est déjà considéré comme l’une des voix cubaines les plus originales de sa génération.

Marcial Gala est né à La Havane en 1965 et vit aujourd’hui entre Buenos Aires et Cienfuegos. La Cathédrale des noirs, son troisième roman, a été élu meilleur roman cubain en2012 et lauréat du prix Alejo Carpentier. Il conte les grandeur et décadence d’un peuple qui aspire à une profonde spiritualité, mais qui sombre dans ses contradictions. Gala est déjà considéré comme l’une des voix cubaines les plus originales de sa génération. éditions Inculte, 3 février 2021 – décembre 2020. 300 pages, 18,90 €.

éditions Inculte, 3 février 2021 – décembre 2020. 300 pages, 18,90 €. 1951, Robert Frank prend une petite fille en photo dans les rues de Paris. Cette petite fille sera ma mère. Né le jour de la 1964ème commémoration du massacre des innocents. Entrée en 1986 à L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris où je perds un peu de temps faute de recevoir l’enseignement que j’étais venu y chercher. Les professeurs de photographie sont des photographes stricto sensu, c’est dire. En 1988, deux ans d’études à The School of the Art Institute of Chicago, où je reçois notamment l’enseignement de Barbara Crane, Joyce Neimanas, Ken Josephson, Karen Savage et Bart Parker, je rattrape amplement le temps perdu aux Arts Décos. En 1990, je suis l’assistant de Robert Heineken, j’assiste à des miracles tous les jours. Fin 1991, retour en France, les choses vont mal. En 1993, à la suite d’un deuil, je commence à écrire, force est de constater que je ne sais pas écrire, mais je m’obstine, comme en toutes choses. 1995, Mai de la Photo à Reims, seule exposition d’envergure, l’exposition est censurée. Ça foire, comme en toutes choses. En 1995, je pars à Portsmouth en exil. Je fais les trois huit, travail alimentaire, sommeil, travail dans l’atelier ou travail alimentaire, travail dans l’atelier, sommeil, ou travail dans l’atelier, travail alimentaire, sommeil. En 1998, retour en France, je ne fais plus de photographie, presque plus, je continue d’essayer d’écrire, je fais des petits progrès. J’habite à la campagne. En 1999, j’achète un ordinateur personnel, j’apprends à m’en servir en apprenant à écrire, de même que j’apprends à écrire en apprenant à me servir de mon ordinateur. 1999 : Naissance de Madeleine Hannah De Jonckheere. En 2000, je construis un site Internet, le

1951, Robert Frank prend une petite fille en photo dans les rues de Paris. Cette petite fille sera ma mère. Né le jour de la 1964ème commémoration du massacre des innocents. Entrée en 1986 à L’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs à Paris où je perds un peu de temps faute de recevoir l’enseignement que j’étais venu y chercher. Les professeurs de photographie sont des photographes stricto sensu, c’est dire. En 1988, deux ans d’études à The School of the Art Institute of Chicago, où je reçois notamment l’enseignement de Barbara Crane, Joyce Neimanas, Ken Josephson, Karen Savage et Bart Parker, je rattrape amplement le temps perdu aux Arts Décos. En 1990, je suis l’assistant de Robert Heineken, j’assiste à des miracles tous les jours. Fin 1991, retour en France, les choses vont mal. En 1993, à la suite d’un deuil, je commence à écrire, force est de constater que je ne sais pas écrire, mais je m’obstine, comme en toutes choses. 1995, Mai de la Photo à Reims, seule exposition d’envergure, l’exposition est censurée. Ça foire, comme en toutes choses. En 1995, je pars à Portsmouth en exil. Je fais les trois huit, travail alimentaire, sommeil, travail dans l’atelier ou travail alimentaire, travail dans l’atelier, sommeil, ou travail dans l’atelier, travail alimentaire, sommeil. En 1998, retour en France, je ne fais plus de photographie, presque plus, je continue d’essayer d’écrire, je fais des petits progrès. J’habite à la campagne. En 1999, j’achète un ordinateur personnel, j’apprends à m’en servir en apprenant à écrire, de même que j’apprends à écrire en apprenant à me servir de mon ordinateur. 1999 : Naissance de Madeleine Hannah De Jonckheere. En 2000, je construis un site Internet, le

Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Elle hante les bibliothèques et les archives pour assouvir son appétit de mots et révéler les secrets oubliés. De cette quête elle a fait son métier : recherchiste. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons.

Perrine Le Querrec est née à Paris en 1968. Elle hante les bibliothèques et les archives pour assouvir son appétit de mots et révéler les secrets oubliés. De cette quête elle a fait son métier : recherchiste. Les heures d’attente dans le silence des bibliothèques sont propices à l’écriture, une écriture qui, lorsqu’elle se déchaîne, l’entraîne vers des continents lointains à la recherche de nouveaux horizons.

Anouk Grinberg est née à Uccle (Belgique), le 20 mars 1963. Fille du dramaturge Michel Vinaver, elle fait ses premiers pas sur les planches dès l'âge de 12 ans dans Remagen mis en scène par Jacques Lasalle. Malgré quelques apparitions au cinéma à partir de 1976, la jeune fille se consacre avant tout au théâtre et commence parallèlement des études d'ethnologie. Après quelques rôles secondaires la comédienne rencontre Bertrand Blier qui la révèle au grand public et dont elle devient la muse. Ils tournent trois films ensemble avant de se séparer : Merci la vie (1991), Un, deux, trois, soleil (1993) et Mon homme (1995). Malgré deux beaux rôles dans Un héros très discret de Jacques Audiard (1995) et Disparus de Gilles Bourdos (1997), Anouk Grinberg espace ses apparitions au cinéma. Elle se consacre au théâtre mais également à la peinture et à l'écriture.

Anouk Grinberg est née à Uccle (Belgique), le 20 mars 1963. Fille du dramaturge Michel Vinaver, elle fait ses premiers pas sur les planches dès l'âge de 12 ans dans Remagen mis en scène par Jacques Lasalle. Malgré quelques apparitions au cinéma à partir de 1976, la jeune fille se consacre avant tout au théâtre et commence parallèlement des études d'ethnologie. Après quelques rôles secondaires la comédienne rencontre Bertrand Blier qui la révèle au grand public et dont elle devient la muse. Ils tournent trois films ensemble avant de se séparer : Merci la vie (1991), Un, deux, trois, soleil (1993) et Mon homme (1995). Malgré deux beaux rôles dans Un héros très discret de Jacques Audiard (1995) et Disparus de Gilles Bourdos (1997), Anouk Grinberg espace ses apparitions au cinéma. Elle se consacre au théâtre mais également à la peinture et à l'écriture.

Shubhangi Swarup est née en 1982 à Nashik, dans l'État du Marahashtra. Journaliste, réalisatrice, pédagogue, elle vit aujourd'hui à Bombay. Dérive des âmes et des continents est son premier roman. Elle a obtenu la bourse d'écriture créative Charles Pick à l'Université d'East Anglia (Norwich).

Shubhangi Swarup est née en 1982 à Nashik, dans l'État du Marahashtra. Journaliste, réalisatrice, pédagogue, elle vit aujourd'hui à Bombay. Dérive des âmes et des continents est son premier roman. Elle a obtenu la bourse d'écriture créative Charles Pick à l'Université d'East Anglia (Norwich).

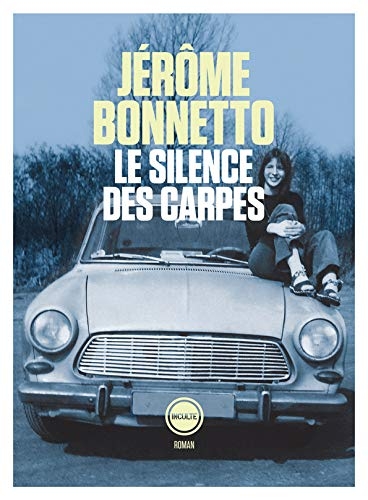

Jérôme Bonnetto

Jérôme Bonnetto