30 ans dans une heure de Sarah Roubato

Publie.net éd., 5 septembre 2018

142 pages, 14 €.

« 30 ans dans une heure » : qu’est-ce qui relie les paroles de ces presque trentenaires d’ici et d’ailleurs ? Un âge qui marque une étape importante dans la vie, l’âge où la pression sociale se fait plus forte et où on commence à prendre conscience du temps qui passe.

Toutes ces voix rassemblées dans ce roman forment une polyphonie dont la note commune est un questionnement sur le sens, une quête de sens, de liberté et d’authenticité. Tout ne coule pas de source et dans le monde qui se présente à elles, elles n’ont plus forcément envie de perpétuer des habitudes, des modes de vie et de pensée sans en interroger véritablement le sens. C’est une sorte de crise qui se traduit plus fortement pour ces personnes — pour cette génération ? — par un besoin pressant et vital de cohérence.

« C’est une espèce de courbature à l’âme. Comme un muscle qui tire chaque fois qu’on triche. »

Certains ont déjà fait le pas, le pas de côté.

Travailler, s’insérer, fonder une famille, éduquer ses enfants pour qu’ils aient une bonne situation, assurer sa propre carrière, sécuriser ses arrières, avoir des loisirs, des projets, être compétitif, prévoyant mais consommer sans se poser de questions. Voilà le réel qu’on leur a appris.

« Il vaut mieux peut-être s’exténuer à essayer d’inventer autre chose, au lieu de chercher à s’abriter dans les ruines de ce qui nous rassure. Il vaut mieux peut-être travailler à se donner les moyens de dire merde. », dit l’une des voix.

Même quand elles sont marginales ces voix qui s’expriment ici, ce qu’elles disent est universel, va à l’essentiel et défie toute catégorisation, elles parlent de ce pas de côté qui permettrait de donner sens justement, de sortir des ornières et des sens uniques obligatoires, de donner de la dignité à ce que l‘on vit, ce que l’on fait, à soi-même comme aux autres.

Comme Olivier chez qui « on était reçu comme des rois, mais jamais comme des invités » (…) Sa pauvreté n’était pas un refuge pour le laisser-aller, ni son exigence un abri pour l’orgueil. Quitte à faire quelque chose, autant le faire pour de vrai. Pour lui le mieux possible, c’était l’ordinaire. (…) Aucun de ses gestes ne clashait avec ses valeurs. »

Ces voix parlent de réappropriation, réappropriation de sa propre vie, de sa pensée, de ses choix et de sa responsabilité, y compris celle de ses erreurs et échecs, elles parlent aussi d’apprendre à disparaître.

« "Il devait avoir une faille". C’est pas une faille, Madame, c’est un tunnel. Un couloir qui s’enfonce dans la vérité d’un homme. »

Elles parlent d’angoisses, de pertes de repères, de la violence du monde, de solitude.

« Un animal a envie de chialer en moi. Mais il a perdu son cri. Je me sens sec. Sec comme un arbre mort qui a encore assez de feuilles pour ne pas que ça se voie. Il faudrait quelque chose pour me rendre à nouveau vivant. Un autre regard qui se poserait sur ma vie. Quelqu’un qui verrait ce que je ne m‘autorise pas à être. Quelqu’un qui ferait bien plus que m’apprécier. Qui pourrait m’espérer. »

Il y a des voix qui ont choisi de se mettre au vert pour de bon, qui préfèrent parler aux animaux :

« Tu dois penser que les humains, ça assure. On t’apporte du foin, de l’orge, des carottes. Ta citerne ne manque jamais d’eau. (…) On donne l’impression de savoir ce qu’on fait. Si tu les voyais, une fois dans leur monde, pas foutus de vivre ensemble ces humains ! Chacun dribble avec son petit moi. Ils jouent à un jeu sans connaître les règles. Alors ils se cognent, fatalement, de tous les côtés. Ils se cognent des mots, des intentions, des sourires, des projets, des caresses.

Ce ne sont pas les plus féroces qui ont les coups les plus cinglants. Ce sont tous ceux qui font mal sans faire attention, par paresse ou par négligence. Rien qu’avec des non-dits, des oublis, des laisser-faire. »

Il y a des voix qui cherchent à dénuder l’évidence, des voix qui chuchotent d’autres possibles.

« Il dit qu’il faut toujours porter en soi l’opposé de ce qui nous entoure, car sans l’ombre, la lumière ne sait pas éclairer. »

Des voix qui nous invitent, quel que soit notre âge, notre sexe, notre genre, notre identité, à danser avec elles sur le quai des possibles.

Qu’est-ce qu’on cherche au fond, toutes et tous, et que nous sommes si habiles à couvrir de mensonges qui nous font croire que ce n’est pas possible ?

Sarah Roubato, entre autre pisteuse de paroles, écouteuse à temps plein, parcourt depuis pas mal de temps et par tous les temps, la France et plus encore, pour glaner justement des voix, les rassembler, les porter, les faire entendre. Bien qu’ici elles sortent toutes de sa propre imagination, on ne peut s’empêcher de penser qu’elles sont nourries de rencontres réelles.

Une polyphonie où la fiction se fait miroir, écho des possibles, à nous d’en capter toutes les résonances, tous les reflets et peut-être parvenir ainsi à mieux nous voir et nous écouter nous-mêmes.

Cathy Garcia

Anthropologue, auteur compositeur interprète, bloggeuse, écrivain, Sarah Roubato travaille toujours avec les mots. Elle les écrit, les chante ou les enregistre. Quand les routes toutes tracées passent au-dessus des terrains les plus riches, elle n’hésite pas à les quitter et à prendre les tournants. Des grandes écoles françaises aux universités québécoises, des colloques au terrain de recherche, des murs du conservatoire à l’école des bars et des petites scènes, de l’écriture aux portraits sonores, elle ne perd jamais son verbe : exprimer les potentiels. Bibliographie : Lettres à ma génération, Michel Laffont 2016 ; Trouve le verbe de ta vie, éd. La Nage de l'Ourse, 2018. Son site : http://www.sarahroubato.com/

Anthropologue, auteur compositeur interprète, bloggeuse, écrivain, Sarah Roubato travaille toujours avec les mots. Elle les écrit, les chante ou les enregistre. Quand les routes toutes tracées passent au-dessus des terrains les plus riches, elle n’hésite pas à les quitter et à prendre les tournants. Des grandes écoles françaises aux universités québécoises, des colloques au terrain de recherche, des murs du conservatoire à l’école des bars et des petites scènes, de l’écriture aux portraits sonores, elle ne perd jamais son verbe : exprimer les potentiels. Bibliographie : Lettres à ma génération, Michel Laffont 2016 ; Trouve le verbe de ta vie, éd. La Nage de l'Ourse, 2018. Son site : http://www.sarahroubato.com/

Babouillec, alias Hélène Nicolas, jeune femme née autiste sans parole, en 1985. Diagnostiquée « déficitaire à 80 % », jamais scolarisée, son habileté motrice est insuffisante pour écrire, elle est enfermée dans le silence. Hélène a intégré vers l’âge de huit ans une institution médico-sociale qu’elle quitte en 1999. À partir de cette date, elle suit un programme de stimulations neurosensorielles accompagné d’activités artistiques et corporelles au domicile familial – un travail quotidien partagé entre Hélène et sa maman. Au bout de vingt ans, elle réussit, grâce et avec le soutien de sa mère, à écrire à l’aide de lettres en carton déposées sur une feuille blanche et toute la richesse de son être et ses talent se révèlent. Plusieurs livres sont alors publiés, des pièces sont mises en scène. En 2016, Julie Bertucelli sort un documentaire sur Babouillec : Dernières nouvelles du cosmos.

Babouillec, alias Hélène Nicolas, jeune femme née autiste sans parole, en 1985. Diagnostiquée « déficitaire à 80 % », jamais scolarisée, son habileté motrice est insuffisante pour écrire, elle est enfermée dans le silence. Hélène a intégré vers l’âge de huit ans une institution médico-sociale qu’elle quitte en 1999. À partir de cette date, elle suit un programme de stimulations neurosensorielles accompagné d’activités artistiques et corporelles au domicile familial – un travail quotidien partagé entre Hélène et sa maman. Au bout de vingt ans, elle réussit, grâce et avec le soutien de sa mère, à écrire à l’aide de lettres en carton déposées sur une feuille blanche et toute la richesse de son être et ses talent se révèlent. Plusieurs livres sont alors publiés, des pièces sont mises en scène. En 2016, Julie Bertucelli sort un documentaire sur Babouillec : Dernières nouvelles du cosmos.

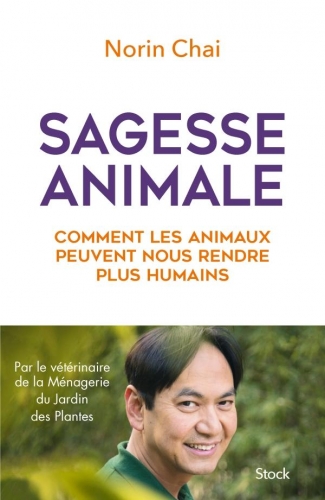

Norin Chai est né au Cambodge en 1969. Adepte de la méditation depuis l’âge de 10 ans, moine bouddhiste à 20 ans, il est aujourd’hui vétérinaire en chef de la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Il est coanimateur avec Michel Cymes et Adriana Karembeu des « Pouvoirs extraordinaires des animaux » sur France 2.

Norin Chai est né au Cambodge en 1969. Adepte de la méditation depuis l’âge de 10 ans, moine bouddhiste à 20 ans, il est aujourd’hui vétérinaire en chef de la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Il est coanimateur avec Michel Cymes et Adriana Karembeu des « Pouvoirs extraordinaires des animaux » sur France 2.

Née en 1966, Laure Anders a écrit pour la jeunesse sous différents pseudos. Elle réside aujourd’hui en Bretagne, à Saint-Malo, où elle vit de la pêche, de la cueillette et, accessoirement, de la vente de parapluies aux touristes. Elle a publié un recueil de nouvelles chez Buchet/Chastel en 2015 : Animale.

Née en 1966, Laure Anders a écrit pour la jeunesse sous différents pseudos. Elle réside aujourd’hui en Bretagne, à Saint-Malo, où elle vit de la pêche, de la cueillette et, accessoirement, de la vente de parapluies aux touristes. Elle a publié un recueil de nouvelles chez Buchet/Chastel en 2015 : Animale.

Anne Fausto-Sterling, née en 1944, biologiste, historienne des sciences et féministe, est professeure à Brown University (États-Unis). Elle travaille principalement dans le domaine de la sexologie et a beaucoup écrit sur les questions de la biologie du genre, de l'identité sexuelle, de l'identité de genre, et de l'attribution sociale de rôles prédéterminés par le sexe. Elle a publié en 2012 : Corps en tous genres. La Dualité des sexes à l’épreuve de la science, à La Découverte / Institut Émilie du Châtelet.

Anne Fausto-Sterling, née en 1944, biologiste, historienne des sciences et féministe, est professeure à Brown University (États-Unis). Elle travaille principalement dans le domaine de la sexologie et a beaucoup écrit sur les questions de la biologie du genre, de l'identité sexuelle, de l'identité de genre, et de l'attribution sociale de rôles prédéterminés par le sexe. Elle a publié en 2012 : Corps en tous genres. La Dualité des sexes à l’épreuve de la science, à La Découverte / Institut Émilie du Châtelet.

« Poète obscur rasta chauve chien de métal parasite pédé Heptanes Fraxion fils d’une prostituée et d’un ecclésiastique vit à Toulouse où il ne s’occupe ni de ses enfants ni de ses deux chiens ».

« Poète obscur rasta chauve chien de métal parasite pédé Heptanes Fraxion fils d’une prostituée et d’un ecclésiastique vit à Toulouse où il ne s’occupe ni de ses enfants ni de ses deux chiens ».

Jean-Chat Tekgyozyan est un des auteurs contemporains les plus créatifs d’Arménie. Également acteur et scénariste, il s’investit dans le théâtre indépendant, d’abord à Erevan, sa ville natale, puis à Strasbourg où il s’est installé en 2014. Dans La ville en fuite, roman à deux voix, il esquisse un portrait instantané, audacieux et poétique d’une jeunesse arménienne contrariée par son époque : corruption, homophobie, conflits non résolus avec les voisins turcs et azerbaïdjanais.

Jean-Chat Tekgyozyan est un des auteurs contemporains les plus créatifs d’Arménie. Également acteur et scénariste, il s’investit dans le théâtre indépendant, d’abord à Erevan, sa ville natale, puis à Strasbourg où il s’est installé en 2014. Dans La ville en fuite, roman à deux voix, il esquisse un portrait instantané, audacieux et poétique d’une jeunesse arménienne contrariée par son époque : corruption, homophobie, conflits non résolus avec les voisins turcs et azerbaïdjanais.

Nicolas Kurtovtch in Autour d’Uluru

Nicolas Kurtovtch in Autour d’Uluru

Florentine Rey est née en 1975, elle vit et travaille à Saint-Étienne. Des études de piano intensives (classe musicale à horaires aménagés) affinent sa sensibilité, lui apprennent l'exigence mais l'isole. Une année d'hypokhâgne lui fait rencontrer la philosophie. En 2000, elle obtient le diplôme des beaux arts et crée la même année une structure de production artistique où se croise l'art et la technologie. Six ans plus tard, installée au château d'Hérouville, dans le Val d’Oise, la nécessité d'écrire et de créer la rattrape. Le destin place alors Jacques Lanzmann et Yves Michalon sur son chemin. Dès l'annonce de la publication de son premier roman, elle quitte Paris toutes affaires cessantes et part sur les routes de France, inspirée, rêvant de pouvoir se consacrer un jour pleinement à son travail d’écriture qu’elle considère comme un travail d’invention, d’exploration et d’expérimentation, garant de sa liberté de penser.

Florentine Rey est née en 1975, elle vit et travaille à Saint-Étienne. Des études de piano intensives (classe musicale à horaires aménagés) affinent sa sensibilité, lui apprennent l'exigence mais l'isole. Une année d'hypokhâgne lui fait rencontrer la philosophie. En 2000, elle obtient le diplôme des beaux arts et crée la même année une structure de production artistique où se croise l'art et la technologie. Six ans plus tard, installée au château d'Hérouville, dans le Val d’Oise, la nécessité d'écrire et de créer la rattrape. Le destin place alors Jacques Lanzmann et Yves Michalon sur son chemin. Dès l'annonce de la publication de son premier roman, elle quitte Paris toutes affaires cessantes et part sur les routes de France, inspirée, rêvant de pouvoir se consacrer un jour pleinement à son travail d’écriture qu’elle considère comme un travail d’invention, d’exploration et d’expérimentation, garant de sa liberté de penser.

Écrivain, poète, éditeur, enseignant, Frédéric Ohlen est né en 1959 à Nouméa. Il vit ses premières années dans la ferme de son grand-père. Il y apprendra l’amour des mots et du monde. La poésie est au cœur de son itinéraire : l’enfance, la mort, les îles, elle noue avec le monde de l’intime et celui de la Terre, des terres, un lien quasi viscéral. Président de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, fondateur des éditions L’Herbier de Feu, Frédéric Ohlen a une très riche bibliographie en plus de la poésie, qui va du roman au récit de vie, en passant par l’anthologie poétique ou l’album jeunesse. La revue Nouveaux délits a eu le plaisir de l’accueillir à deux reprises, dans ses numéros 32 et 45. Quintet n’est pas vraiment son premier roman, mais c’est le premier à avoir été publié en métropole, il a été suivi en 2016 par Les Mains d’Isis toujours dans la collection Continents Noirs, chez Gallimard.

Écrivain, poète, éditeur, enseignant, Frédéric Ohlen est né en 1959 à Nouméa. Il vit ses premières années dans la ferme de son grand-père. Il y apprendra l’amour des mots et du monde. La poésie est au cœur de son itinéraire : l’enfance, la mort, les îles, elle noue avec le monde de l’intime et celui de la Terre, des terres, un lien quasi viscéral. Président de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, fondateur des éditions L’Herbier de Feu, Frédéric Ohlen a une très riche bibliographie en plus de la poésie, qui va du roman au récit de vie, en passant par l’anthologie poétique ou l’album jeunesse. La revue Nouveaux délits a eu le plaisir de l’accueillir à deux reprises, dans ses numéros 32 et 45. Quintet n’est pas vraiment son premier roman, mais c’est le premier à avoir été publié en métropole, il a été suivi en 2016 par Les Mains d’Isis toujours dans la collection Continents Noirs, chez Gallimard.

Tiana (un pseudonyme) est marseillaise. Elle a publié Je suis un zèbre chez Payot en 2015.

Tiana (un pseudonyme) est marseillaise. Elle a publié Je suis un zèbre chez Payot en 2015.

John Burnside a reçu le Forward Poetry Prize 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père. John Burnside est lauréat de The Petrarca Awards 2011, l'un des plus prestigieux prix littéraires en Allemagne.

John Burnside a reçu le Forward Poetry Prize 2011, principale récompense destinée aux poètes en Grande-Bretagne. John Burnside est né le 19 mars 1955 dans le Fife, en Écosse, où il vit actuellement. Il a étudié au collège des Arts et Technologies de Cambridge. Membre honoraire de l’Université de Dundee, il enseigne aujourd’hui la littérature à l’université de Saint Andrews. Poète reconnu, il a reçu en 2000 le prix Whitbread de poésie. Il est l’auteur des romans La Maison muette, Une vie nulle part, Les Empreintes du diable et d'un récit autobiographique, Un mensonge sur mon père. John Burnside est lauréat de The Petrarca Awards 2011, l'un des plus prestigieux prix littéraires en Allemagne.

Guénane est née le 26 juillet 1943 à Pontivy (Morbihan), sa famille ayant quitté la ville de Lorient bombardée par les Alliés. Elle ne se souvient pas avoir appris à lire et à écrire. Elle a commencé à étudier le violon à 7 ans. Elle a grandi au bord du Blavet, un fleuve marin, et a vite compris que chacun porte en lui ses propres marées. Dans les années 1960, elle fait des études de lettres à Rennes ; elle fait aussi partie de la petite troupe de théâtre du Cercle-Paul-Bert et déclame avec le groupe Poésie Vivante de Gilles Fournel, le mot Résistance avait alors son sens fort. Le 24 juillet 1964, avec le poète avignonnais Gil Jouanard, elle rencontre René Char, chez lui, à L'Isle-sur-la-Sorgue, une rencontre intense. Son premier recueil, paru aux éditions Rougerie en 1969, s'intitule Résurgences, un mot emprunté à René Char. Resurgere / renaître ; insurgere / s'insurger : toute sa démarche d'écriture est contenue dans ces mots. Renaître toute la vie à sa manière. Elle a enseigné à Rennes puis elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. Années de dictature mais aussi avec la sensation d'avoir foulé les derniers arpents du paradis originel avant l'emballement économique mondial. Elle vit là où le fleuve d'origine qui lui enseigna le large se jette dans l'océan. Dans Un Fleuve en fer forgé (Rougerie), elle évoque son enfance auprès du Blavet en termes durs et implacables. "On ne repeint pas ses lieux d'enfance" dit-elle. Dans La Ville secrète (Rougerie) et La Guerre secrète (Apogée), elle évoque Lorient sous les bombes. Son roman Dans la gorge du diable (Apogée) se déroule dans les dictatures sud-américaines des années 1970-80. Demain 17 heures Copacabana (Apogée) se situe au Brésil dans les années 1970-80. L'Intruse, roman historique (Chemin Faisant) plonge dans le 19 e siècle, du second Empire à la guerre de la Triple-Alliance, l'épopée la plus sanglante de toute l'Amérique du Sud. Le titre de son recueil Couleur femme a été pris comme thème du Printemps des Poètes 20101.

Guénane est née le 26 juillet 1943 à Pontivy (Morbihan), sa famille ayant quitté la ville de Lorient bombardée par les Alliés. Elle ne se souvient pas avoir appris à lire et à écrire. Elle a commencé à étudier le violon à 7 ans. Elle a grandi au bord du Blavet, un fleuve marin, et a vite compris que chacun porte en lui ses propres marées. Dans les années 1960, elle fait des études de lettres à Rennes ; elle fait aussi partie de la petite troupe de théâtre du Cercle-Paul-Bert et déclame avec le groupe Poésie Vivante de Gilles Fournel, le mot Résistance avait alors son sens fort. Le 24 juillet 1964, avec le poète avignonnais Gil Jouanard, elle rencontre René Char, chez lui, à L'Isle-sur-la-Sorgue, une rencontre intense. Son premier recueil, paru aux éditions Rougerie en 1969, s'intitule Résurgences, un mot emprunté à René Char. Resurgere / renaître ; insurgere / s'insurger : toute sa démarche d'écriture est contenue dans ces mots. Renaître toute la vie à sa manière. Elle a enseigné à Rennes puis elle a longtemps vécu en Amérique du Sud. Années de dictature mais aussi avec la sensation d'avoir foulé les derniers arpents du paradis originel avant l'emballement économique mondial. Elle vit là où le fleuve d'origine qui lui enseigna le large se jette dans l'océan. Dans Un Fleuve en fer forgé (Rougerie), elle évoque son enfance auprès du Blavet en termes durs et implacables. "On ne repeint pas ses lieux d'enfance" dit-elle. Dans La Ville secrète (Rougerie) et La Guerre secrète (Apogée), elle évoque Lorient sous les bombes. Son roman Dans la gorge du diable (Apogée) se déroule dans les dictatures sud-américaines des années 1970-80. Demain 17 heures Copacabana (Apogée) se situe au Brésil dans les années 1970-80. L'Intruse, roman historique (Chemin Faisant) plonge dans le 19 e siècle, du second Empire à la guerre de la Triple-Alliance, l'épopée la plus sanglante de toute l'Amérique du Sud. Le titre de son recueil Couleur femme a été pris comme thème du Printemps des Poètes 20101.

Seray Şahiner

Seray Şahiner