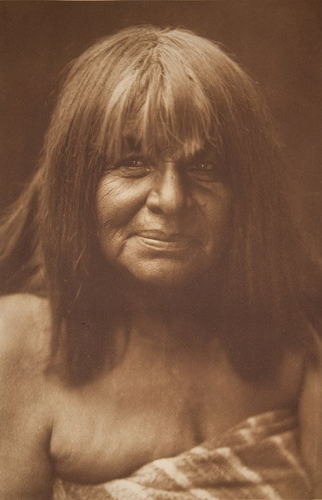

Pierrot Men - Madagascar

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

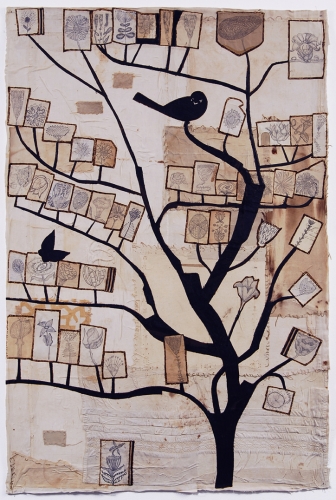

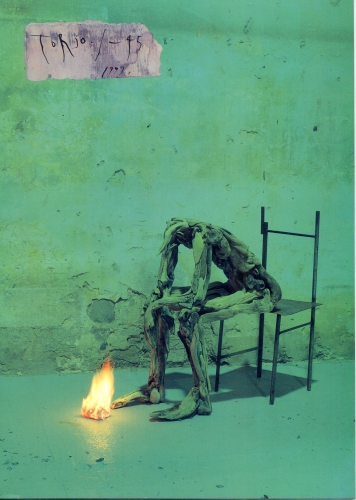

Mystérieux territoires de résonances. Franchir les frontières par inadvertance.

L’exode des certitudes maintient en éveil.

Nécessité vertigineuse de la métamorphose.

cg in Les mots allumettes (Cardère, 2012)

Sur la fenêtre, l’amoncellement des coquilles d’œufs vides

prend des allures de tableau symbolique.

cg in A la loupe

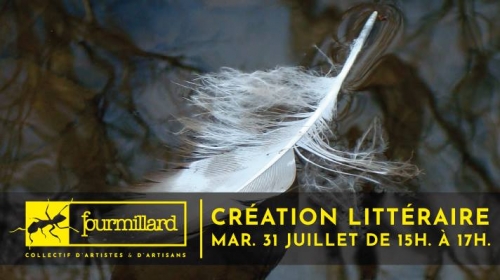

Atelier de création littéraire & ludique proposé et animé par moi-même.

Comment nous pouvons, à l’aide de contraintes, provoquer l’inspiration et accroitre la créativité. Chaque phase de création est suivie d’un temps de lecture et de partage.

Places limitées : 8 personnes maximum

12 €/personne, sur inscription uniquement, au plus tard le 30 juillet.

Si vous avez un empêchement de dernière minute, merci de prévenir.

Contact pour infos et inscriptions : mc.gc@orange.fr ou directement sur le facebook Fourmillard ;)

Le poète est un marginal et un exilé : c est dans cette position-là, précisément, qu'il peut s adresser à l'homme. Le poète n'enseigne rien : il crée, et il partage. La poésie consiste à être, et c'est en cela qu'elle offre l'ultime planche de salut en un monde qui se noie.