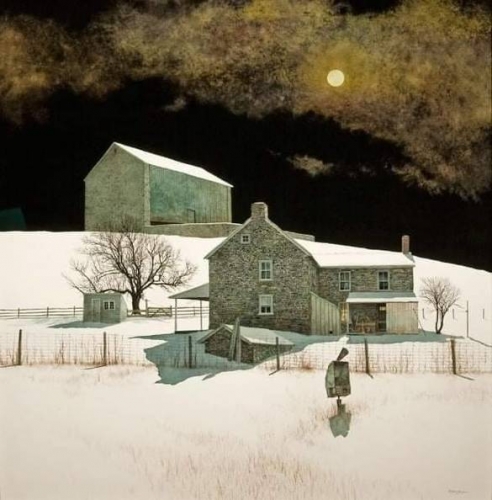

Peter Sculthorpe - Moonlight over the farm - 2009

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Depuis ta mort

je ne peux plus voir

un arc-en-ciel

sans pleurer

mais cette émotion

qui m'étreint

est si belle