La confession par Nicolas Boukhrief (2017)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

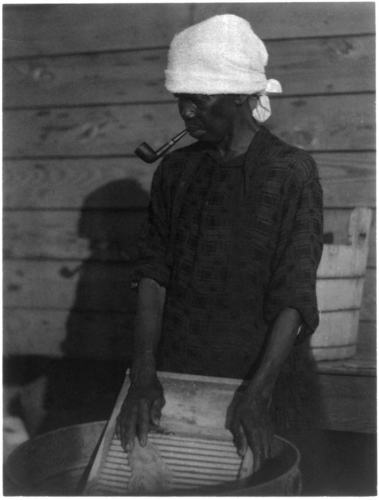

À TOUS VENTS, retrace la rencontre des habitants de la vallée de la Roya et des réfugiés qui arrivent dans cette vallée en tentant de passer la frontière franco-italienne.

Michel Toesca est cinéaste. Il habite dans cette vallée et filme depuis deux ans des hommes et des femmes qui ont décidé d'agir face à une situation humaine révoltante, malgré les risques judiciaires encourus. Des gens qui se connaissaient à peine se rassemblent et s’organisent pour exiger un droit à l’humanité.

Cédric Herrou, agriculteur dans la vallée, est rapidement devenu une figure centrale de l’aide aux exilés. Il est un des personnages principaux du film.

De leur relation, des risques pris en commun en filmant des actions considérées au début comme illégales, naît une solide complicité.

À TOUS VENTS est l’histoire de leur amitié et de tous les liens qui se tissent entre les habitants de la vallée et ces réfugiés qui ont choisi de tout risquer dans l’espoir de connaître une vie meilleure...

Nous avons décidé d'auto financer ce film et de faire appel aux dons. L’objectif de 15 000 € est une base minimum pour nous permettre d’avancer dans la fabrication du film. Le budget nécessaire à la réalisation de ce film est évaluée à 150 000 €.

Chaque soutien compte, un grand merci à tous ceux qui nous accompagnent !!

Plus vous serez nombreux à partager ce lien et plus nous aurons de chance d'atteindre notre objectif de faire une levée de fonds de 150 000 €.

En savoir beaucoup plus ici :

Tzatziki

Deux concombres lemon, quatre gousses d'ail frais, trois très grosses cuillères à soupe de yaourt de brebis, un filet d'huile d'olive, deux branches d'estragon, paprika, sel, poivre. Mixer le tout et garder au frais.

Guacamole :

Cinq avocats bien mûrs, le jus d'un gros citron, un oignon frais, quelques brins de coriandre fraîche, sel, poivre, paprika. Mixer le tout et garder au frais.

Vont être dégustés avec des gressins d'épeautre à l'huile d'olive et au romarin.

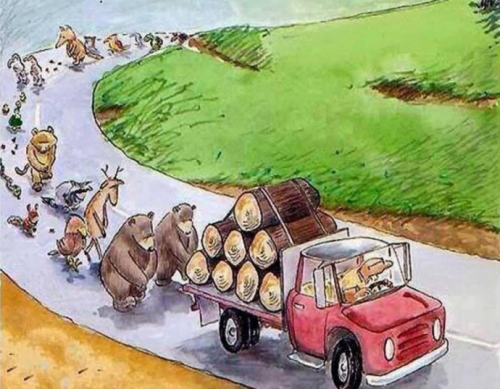

Je me dis souvent que si nous n'avions pas accepté, depuis des générations, de voir étouffer les animaux dans les wagons à bestiaux, ou s'y briser les pattes comme il arrive à tant de vaches ou de chevaux, envoyés à l'abattoir dans des conditions absolument inhumaines, personne, pas même les soldats chargés de les convoyer, n'aurait supporté les wagons plombés des années 1940-1945. Si nous étions capables d'entendre le hurlement des bêtes prises à la trappe (toujours pour leurs fourrures) et se rongeant les pattes pour essayer d'échapper, nous ferions sans doute plus attention à l'immense et dérisoire détresse des prisonniers de droit commun. Dérisoire parce qu'elle va à l'encontre du but qui serait de les améliorer, de les rééduquer, de faire d'eux des êtres humains. Et sous les splendides couleurs de l'automne, quand je vois sortir de sa voiture, à la lisière d'un bois pour s'épargner la peine de marcher, un individu chaudement enveloppé dans un vêtement imperméable, avec une "pint" de whisky dans la poche du pantalon et une carabine à lunette pour mieux épier les animaux dont il rapportera le soir la dépouille sanglante, attachée sur son capot, je me dis que ce brave homme, peut-être bon mari, bon père ou bon fils, se prépare sans le savoir aux "Mylaï" de l'avenir (1), en tout cas ce n'est plus un homo sapiens.

(1) Mylaï est un village vietnamien dont la population fut massacrée par un détachement américain, nouvelle qui éclata à retardement et fit quelque temps scandale.