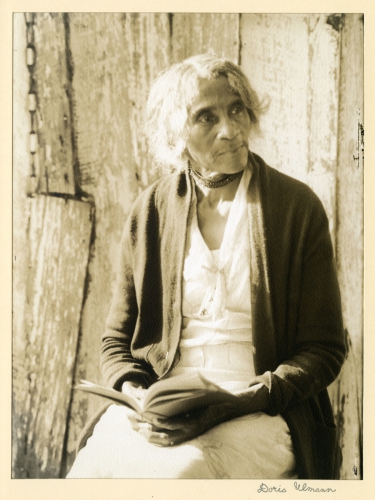

Doris Ulmann

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

(photos des photos : moi-même)

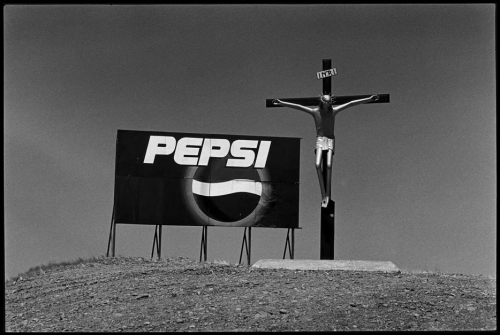

Art comptant pour rien, poème extrait de Bad writer de Jean-Marc Flahaut, paru aux éd. des Carnets du Dessert de Lune, mai 2017.

Lu par moi-même.

En savoir plus : http://www.dessertdelune.be/store/p829/Bad_Writer_//_Jean_Marc_Flahaut.html

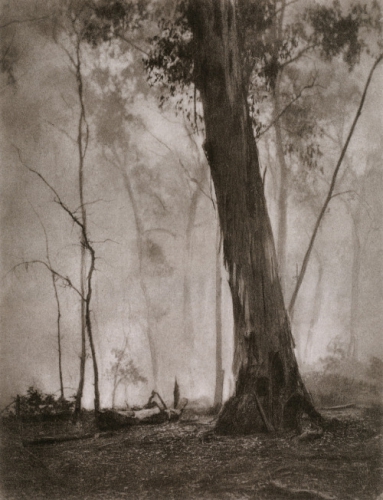

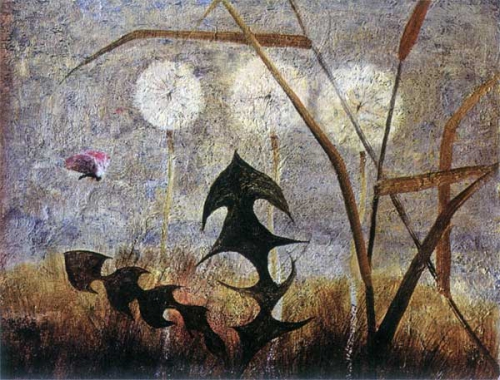

Lumière grise, le cœur semblable aux écorces des chênes, travaillé de craquelures profondes et pourtant bien battant encore. Le vent en crescendo vient cette fois, caresser la gorge, glisser entre les seins, faire danser les arbres qui lentement se dénudent, strip-tease de saison…

cg in Le livre des sensations

Extraits de Jardin du causse, auto-édité en 2004, avec des illustrations originales de Joaquim Hock (publié aux Ed. de l'Atlantique en 2010). Préface de Mireille Disdero, présentation en 4ème de couverture par Patrick Devaux.

Morceaux choisis et lus par moi-même.

En savoir plus : http://cathygarcia.hautetfort.com/archive/2013/01/06/jardin-du-causse.html

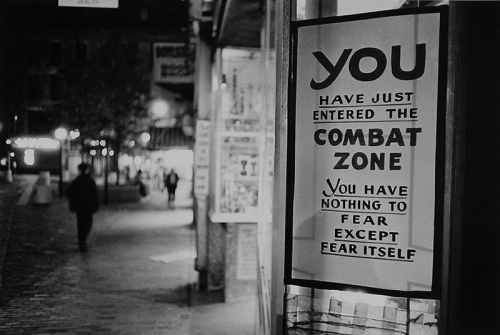

le monde –

comme une bavure à l’intérieur.

in Fragments