Ovidie - La chair est triste hélas

Éditions Points, 2024.

"La chair est triste hélas", avait inauguré la collection "Fauteuse de trouble"

de l'éditrice Vanessa Springora chez Julliard en 2023

« Ovidie livre un texte électrisant, intime et corrosif, dans lequel elle raconte la trajectoire qui l’a amenée à s’extraire de la sexualité hétérosexuelle. »

Causette

"Ce livre est la confession intime d’une femme qui a décidé de ne plus avoir de relations sexuelles. Au fil des pages, écrites dans un souffle, et dont chaque ligne porte le poids d’une colère longtemps contenue, elle raconte ce jour où elle n’a plus été capable de partager son lit avec qui que ce soit. Entre lassitude face à la répétition des mêmes scénarios érotiques et refus général de céder aux injonctions faites aux femmes, la narratrice s’octroie alors le droit de se tenir désormais éloignée de la sexualité. Une étape qui l’amène à revisiter certaines anecdotes marquantes de son existence, bouleversant le regard qu’elle porte aujourd’hui sur son parcours de femme, mais aussi sur les relations sociales formatées par une culture hétérocentrée. Un texte sans concession, toujours sincère et poignant, qui n’épargne ni les hommes ni les femmes, ni l’autrice elle-même, et ne laisse personne indifférent."

Autrice, réalisatrice et documentariste, Ovidie, de son vrai nom Eloïse Delsart, est spécialiste de l’intime et du rapport au corps. Elle retrace ici la trajectoire qui l'a conduite à quatre années de grève du sexe. Elle a notamment réalisé Là où les putains n’existent pas (2018), Tu enfanteras dans la douleur (2019), la série Libres sur Arte, adaptée de sa BD éponyme publiée avec Diglee, et a remporté un Emmy Award pour sa série Des gens bien ordinaires (2022).

*

Manifeste uppercut, sincère, intime, courageux, subjectif et honnêtement assumé comme tel, qui n'engage que l'autrice dans cette recherche d'une plus authentique et heureuse version d’elle-même et qui peut engager toutes celles qui s'y reconnaitront et c'est là que le défi est lancé : je parie qu'elles sont et seront très nombreuses pour peu qu'elles se soient vraiment questionnées au-delà de ce qui est communément admis. Questionnement, il me semble, essentiel pour sortir la relation hétérosexuelle de l'impasse patriarcale, développer d'autres formes plus épanouissantes de relations entre les hommes et les femmes. Pour ma part, j'ai été stupéfaite de l'effet miroir à cette lecture, ce constat auquel je suis arrivée moi-même, par phases : rapidement et très jeune pour ce qui est du diktat du paraître « baisable », mais beaucoup, beaucoup plus lentement sur comment je suis passée à côté de moi-même. Exactement comme Ovidie, c'est grâce à ce que m'a apporté et m'apporte encore l'expérience dont il est question ici. Plus qu'expérience, c'est une nécessité, une sorte de longue convalescence et pour en être sortie un moment, je n'ai pu que constater et cette fois enfin de façon hyperlucide, la triste impasse et l'impossibilité pour moi de vivre ce mode de relation, tout comme Ovidie, avec les mêmes interrogations et pas de côté. Même si j'ai moins la rage, qui pour moi fait encore partie de l'aliénation à ce que je ne veux plus et ne veux pas cultiver une colère, même justifiée — j'ai conscience que chacun, femme ou homme, n'a pas forcément eu le recul pour réaliser comment son genre assigné le modèle, le cantonne, le dirige, l'enferme et qu'il est toujours plus facile de ne pas se poser de questions quand le rôle attribué est privilégié — j'ai été impressionnée. Ovidie, dont j'apprécie déjà le travail et le courage de dire, est venue mettre des mots sur les conclusions auxquelles je suis moi-même — hélas ! — arrivée. Je suis pourtant je pense très différente d'elle donc ça n’a rien à voir avec le fait d’être un type particulier de femme. Conclusions donc mais aussi totale remise en question profonde de ce que j'ai cru devoir faire et être depuis l'âge d'être "baisée", voire avant, en tant que petite fille façonnée de l'extérieur par les codes, normes, éducation, médias etc. et avec cette sensation vertigineuse d'avoir été volée d'une certaine façon de ma vie. Alors, La chair est triste hélas, un livre qui peut faire du bien à beaucoup de femmes, un peu comme vomir soulage la nausée et éclairer le chemin des jeunes femmes pour qu'elles perdent moins de temps, peut-être, à ne pas être qui elles sont vraiment et qui elles ont envie d'être mais qui devrait aussi être lu par bon nombre d'hommes prêts à laisser de côté leurs arsenaux de réactions critiques, prêts, eux aussi, à se questionner sincèrement en profondeur, à accepter d'entendre la colère, la douleur, la révolte d'une femme qui se cherche avec une profonde intelligence.

« Ce texte n’est ni un essai, ni un manifeste. Il n’est en rien une leçon de féminisme ni un projet de société. (…) Je l’ai pensé comme une série d’uppercuts dans le vide, une gesticulation vaine, les babines retroussées d’un animal blessé qu’on n’ose aider à se redresser. Il est un vernis qui craquelle si on le gratte trop fort et qui laisse apparaître ma laideur et celle des autres, celle qu’on ne peut pas voir. Il est tout ce que je ne peux dire, tout ce que je m’interdis de verbaliser de peur que mes mots dépassent ma pensée. »

Ovidie

Et justement, on peut l'écouter ici :

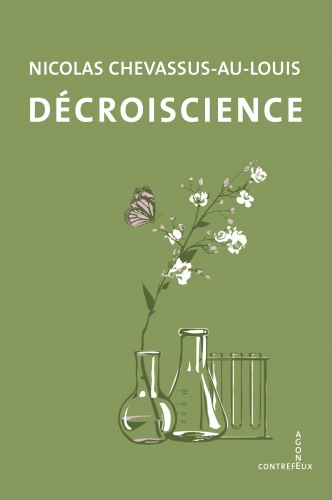

Plaidoyer pour que la recherche scientifique se mette au service de l’écologie

Plaidoyer pour que la recherche scientifique se mette au service de l’écologie

La Dépense

La Dépense